“Atlântico Vermelho”, de Rosana Paulino

Rosana Paulino (São Paulo, 1967) nasceu numa família afrodescendente e as primeiras memórias de que se lembra é o de ter de brincar com bonecas brancas e loiras porque não haviam bonecas negras. Ao recuar ao início da sua história pessoal entende como o problema da representação dos negros traduz-se na sua quase ausência nos mais variados aspetos da vida dos brasileiros, incluindo na história das artes visuais, em particular nas artes plásticas, e no que é a História do Brasil. Ela própria artista, investigadora em arte e professora, tem uma informação abrangente e rigorosa desta ausência de representação e mais concretamente de autorrepresentação.

Rosana Paulino (São Paulo, 1967) nasceu numa família afrodescendente e as primeiras memórias de que se lembra é o de ter de brincar com bonecas brancas e loiras porque não haviam bonecas negras. Ao recuar ao início da sua história pessoal entende como o problema da representação dos negros traduz-se na sua quase ausência nos mais variados aspetos da vida dos brasileiros, incluindo na história das artes visuais, em particular nas artes plásticas, e no que é a História do Brasil. Ela própria artista, investigadora em arte e professora, tem uma informação abrangente e rigorosa desta ausência de representação e mais concretamente de autorrepresentação.

Uma breve historiografia deste tema assinala, maioritariamente, a presença de negros como artistas que cumprem os cânones europeus, como os casos do escultor Aleijadinho (1730?-1814), de Artur Timóteo da Costa (1882-1922) e irmãos ou de Estevão da Silva (1844-1891). Estão também presentes como um tema exótico nos pintores holandeses Frans Post (1612-1680) e Albert Eckhout (1610-1666). No caso dos artistas consagrados do modernismo brasileiro, seguem mais a liturgia do modernismo como prática europeia artística proclamatória ao tomarem o negro e o índio como temas inseridos normalmente numa pintura exótica da flora e de paisagens tropicais de que há fartos exemplos em Tarsila do Amaral, Portinari, Emiliano Di Cavalcanti, Lasar Segall. E se, a partir da década de 30 do século XX, há casos de autorrepresentação dos negros nas artes brasileiras, só há pouco tempo foram reconhecidos como tal. No momento da sua produção, foram tidos como artistas de uma história de arte paralela, de uma narrativa negra, considerada secundária. São os casos de Heitor dos Prazeres, Yeda Maria, Rubem Valentim, Mestre Didi, Emanoel Araújo. E se bem que uma geração de artistas negros tenha começado a produzir intensamente a partir de 2000 – Sidney Amaral, Michelle Masthé, Renata Felinto, Paulo Nazareth, Rosana Paulino e outros – o circuito das artes visuais Rio de Janeiro-São Paulo era, até há poucos anos, quase exclusivamente branco.

Há, no trabalho de Rosana Paulino, uma dimensão política e ética que exige um reconhecimento desta história escondida e que proclama a sua visibilidade. Na obra The Honor Code. How Moral Revolutions Happen, de Kwame Anthony Appiah, um parágrafo dedicado ao reconhecimento: “Nós, seres humanos, temos necessidade dos outros para reagir de maneira apropriada em função do que somos e do que fazemos. Temos necessidade que outras pessoas nos reconheçam enquanto seres conscientes ao mesmo tempo que testemunham que nós os reconhecemos. Quando na rua trocamos um olhar com alguém estamos em face de um reconhecimento que é mútuo, expressamos um ao outro uma necessidade humana fundamental e reagimos – espontaneamente e sem esforço – a esta necessidade que identifica um e o outro que se olham.”

A obra de Rosana Paulino é uma permanente reclamação pelo reconhecimento dos negros na História, mas também pelo reconhecimento contemporâneo dos afrodescendentes. Reclama, de certa forma, e por extensão, o reconhecimento de todos os que de algum modo podem estar condenados a serem, num futuro não distante e em consequência da globalização financeira neoliberal, “os negros do futuro”, utilizando a expressão de Achille Mbembe. A materialização desta reclamação está presente na denúncia da violência sobre o negro na obra “Ama de leite” - um corpo de mulher sem cabeça, sem braços, sem pernas, e cujo nome decorre da sua funcionalidade: alimentar as crianças ao seu cuidado.

Ama de Leite n 1, 2005, terracota, plástico e tecido, 32×17,5×8,2 cm Para tanto e no domínio de várias técnicas – pintura, desenho, fotografia, tecelagem – a artista enfrenta os cânones da produção e difusão de conhecimento de origem colonial e desconstrói-os; muito em particular o conhecimento científico e as narrativas religiosas, basilares na justificação do comércio da escravatura e da colonização do espírito.

Ama de Leite n 1, 2005, terracota, plástico e tecido, 32×17,5×8,2 cm Para tanto e no domínio de várias técnicas – pintura, desenho, fotografia, tecelagem – a artista enfrenta os cânones da produção e difusão de conhecimento de origem colonial e desconstrói-os; muito em particular o conhecimento científico e as narrativas religiosas, basilares na justificação do comércio da escravatura e da colonização do espírito.

O conjunto das obras expostas no “Atlântico Vermelho” evoca, de imediato, as consequências da expansão europeia. A expansão que destruiu as sociedades ameríndias e impôs o tráfico negreiro entre a África e as Américas. Durante mais de três séculos, milhões de africanos foram capturados e depois vendidos como escravos, com o argumento jurídico, moral, religioso e económico de que eram despossuídos de alma e de direitos e remetidos para a condição de coisas naturais. Esta atitude, protagonizada pela modernidade europeia, constitui uma dupla violência cujos efeitos ainda perduram: uma violência sobre a natureza, que se quis subjugada ao empreendimento colonial, e uma violência sobre as pessoas escravizadas que eram tidas apenas como parte dessa natureza. A obra de Rosana Paulino é um permanente resgatar das duas entidades subjugadas: na força da desocultação destas violências e no cuidado que é dado à visibilidade da história dos negros e da natureza.

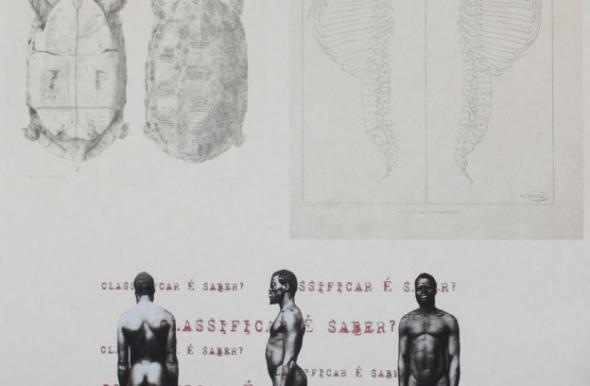

Neste especto a obra “História Natural ?” é bastante elucidativa ao simular o que poderia ser um volume da Enciclopédia. Num livro de doze pranchas a autora faz um exercício notável de gravura e colagem em que sob títulos e taxionomias comuns da botânica, da zoologia, da mineralogia e da ciência europeia novecentista, desepistemologia a ciência e o empreendimento colonial. “Atlântico Vermelho” é um título que evoca a obra de Paul Gilroy: O Atlântico Negro. Contudo, estes trabalhos de Rosana Paulino extremam a tese do tráfico da escravatura, que teve o Atlântico como palco principal, para lhe dar uma materialidade presente que evite a amnésia que a utilização banalizada do termo escravatura já produziu. sem título, 2016, impressão sobre tecido, ponta seca e costura 58 x 89,5 cm

sem título, 2016, impressão sobre tecido, ponta seca e costura 58 x 89,5 cm

Classificar é Saber?, 2016 Imagem transferida sobre papel e colagem 56 x 42 cm

Classificar é Saber?, 2016 Imagem transferida sobre papel e colagem 56 x 42 cm

'Parede da Memória', tecido, microfibra, xerox, linha de algodão e aquarelaTecido, microfibra, xerox, linha de algodão e aquarela. 8,0 x 8,0 x 3,0 cm cada elemento - 1994/2015.

'Parede da Memória', tecido, microfibra, xerox, linha de algodão e aquarelaTecido, microfibra, xerox, linha de algodão e aquarela. 8,0 x 8,0 x 3,0 cm cada elemento - 1994/2015.

A obra de Rosana Paulino confronta-se com a memória, que não se limita a uma atitude de recordação, mas que resulta de um processo de filtragem e produção contínua de uma narrativa condicionada pelos traumas, pela nostalgia ou pela negação. Confronta-se com a memória como uma reconstrução constante. Daí que o trabalho sobre a construção e uma tentativa de fixação epocal das memórias familiares tenha sido um ponto de partida na sua obra.

Veja-se “Parede da memória” (1994-2015), uma obra de 1500 peças, que reproduz onze imagens do seu arquivo familiar (em acervo na Pinacoteca de São Paulo); ou “Bastidores” um conjunto de bastidores com a reprodução do rosto de mulheres da sua família, mas em que a boca está cerzida, silenciada, num gesto de interdição da palavra, do grito, do som.

O conjunto de trabalhos agora expostos, quer pela sua temática quer pelos materiais utilizados – aguarela, desenho, tecidos, barro, fios – , quer pela sua liquidez – a ocupação no espaço é fluida e contaminadora – quer ainda pelas figuras esculpidas – mulheres atadas, amputadas, com anzóis cravados – , serve uma outra declaração da artista: a vulnerabilidade a que sempre estiveram sujeitos os negros e, duplamente, as mulheres negras. O traço é fino e delicado, as esculturas soberbas na sua manufactura, mas a expressão é de um tal sofrimento, de uma tal dor de quem está à mercê de outros que os dominam.

A obra de Rosana Paulino debruça-se também sobre outros efeitos que o colonialismo, a escravatura e a expropriação dos recursos naturais na América Central, do Sul e em África, que, aliás, aceleraram nas últimas décadas vieram provocar em particular o esquecermos o quanto a natureza pode ter a capacidade de provocar em nós o sublime natural. Disto se tratam muitas das páginas da obra “História Natural?” como da peça “Paraíso Tropical” (2017).

'Bastidores', imagem transferida sobre tecido, bastidor e linha de costura - 30,0 cm diameter - 1997.

'Bastidores', imagem transferida sobre tecido, bastidor e linha de costura - 30,0 cm diameter - 1997.

Na década de 80 do século passado um conjunto de filósofos maioritariamente americanos – Milton Mayeroff, Carol Gilliam, Annette Baier, Virginia Held, Eva Feder Kittay, Sara Ruddick, Joan Tronto – introduziram uma nova reflexão no domínio da ética, denominada “ética do cuidado”. A inovação desta filosofia que se desviava da ética como um conjunto de imperativos utilitários de validade universal, passou por considerar que tomar cuidado implicava ter em consideração não só a vida moral inserida nas inter-relações entre as pessoas e a sua diversidade, mas começava na vida íntima dos sujeitos, aplicava-se aos animais, ao meio-ambiente e até à política do serviço público. “Atlântico Vermelho” é esta ousadia artística de considerar o tomar cuidado como um princípio ativo de viver e de fazer arte, no presente, mas com igual intenção em relação ao passado, especificamente em relação à história dos negros subalternizados.

Ver mais sobre a artista aqui.