Pourquoi en Angola, pays aux nombreuses langues, les écrivains utilisent uniquement le portugais?

Au cours de l’année 2013, et afin d’essayer de contrarier le processus, diverses initiatives online sont apparues, créées par des jeunes à l’affût des technologies considérées comme un défi pour la promotion et la sauvegarde des langues nationales ;

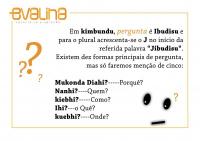

Actuellement, un projet en phase initiale, du nom de Evalina, paraît favoriser l’apprentissage des langues nationales angolaises d’une façon novatrice, sans coût et à la portée de tous ceux qui ont un accès Internet

Pourquoi en Angola, pays aux nombreuses langues, les écrivains utilisent uniquement le portugais?

Au cours de l’année 2013, et afin d’essayer de contrarier le processus, diverses initiatives online sont apparues, créées par des jeunes à l’affût des technologies considérées comme un défi pour la promotion et la sauvegarde des langues nationales ;

Actuellement, un projet en phase initiale, du nom de Evalina, paraît favoriser l’apprentissage des langues nationales angolaises d’une façon novatrice, sans coût et à la portée de tous ceux qui ont un accès Internet

À lire

28.01.2014 | par Global Voices (Vozes Globais) et Mário Lopes

In contemporary Portuguese cinema, the question is to know how to represent the revolution. How can the revolution’s temporality be reconfigured in the present? How can it be made present and not past? How can the archives of the revolution’s political strength be restored? If the crossing of history is always a critical operation and if the historical approach implies a process of identification with past events, for contemporary Portuguese filmmakers — especially the children of the revolution — these vast archives and this impressive cinematic corpus place the question outside of the reach of any historicism.

In contemporary Portuguese cinema, the question is to know how to represent the revolution. How can the revolution’s temporality be reconfigured in the present? How can it be made present and not past? How can the archives of the revolution’s political strength be restored? If the crossing of history is always a critical operation and if the historical approach implies a process of identification with past events, for contemporary Portuguese filmmakers — especially the children of the revolution — these vast archives and this impressive cinematic corpus place the question outside of the reach of any historicism.

Afroscreen

27.10.2013 | par Raquel Schefer

La question raciale est devenue « l’éléphant dans un magasin de porcelaine », pour employer un colloquialisme américain : un sujet dont personne ne parle ouvertement mais omniprésent et inévitable. C’est aussi pour cela qu’il est devenu difficile de mesurer ou de prouver que les gens parlent de race quand ils n’en parlent pas. Parmi la communauté afro-américaine, certains résistent au fait que l’opposition vis-à-vis d’Obama soit motivée surtout par un sentiment d’inconfort racial- car cela amènerait la gauche américaine à éviter, dans le futur, de choisir d’autres candidats noirs.

La question raciale est devenue « l’éléphant dans un magasin de porcelaine », pour employer un colloquialisme américain : un sujet dont personne ne parle ouvertement mais omniprésent et inévitable. C’est aussi pour cela qu’il est devenu difficile de mesurer ou de prouver que les gens parlent de race quand ils n’en parlent pas. Parmi la communauté afro-américaine, certains résistent au fait que l’opposition vis-à-vis d’Obama soit motivée surtout par un sentiment d’inconfort racial- car cela amènerait la gauche américaine à éviter, dans le futur, de choisir d’autres candidats noirs.

À lire

26.03.2013 | par Kathleen Gomes

Cette identité mise en scène se rempli du plein apporté grâce au frottement de ce corps et de sa perception à celle des autres. Il réussit à faire émerger un tiers-espace où l’identité subjective et subversive peut s’exprimer. Ce tiers-espace devient une dimension imaginaire de son art où la multiplicité des regards est possible. Son art est le pur produit de ce qu’Edouard Glissant revendiquait déjà dans ses textes : créer une identité-rizhome afin d’« échapper à l’œil du maître ».

Cette identité mise en scène se rempli du plein apporté grâce au frottement de ce corps et de sa perception à celle des autres. Il réussit à faire émerger un tiers-espace où l’identité subjective et subversive peut s’exprimer. Ce tiers-espace devient une dimension imaginaire de son art où la multiplicité des regards est possible. Son art est le pur produit de ce qu’Edouard Glissant revendiquait déjà dans ses textes : créer une identité-rizhome afin d’« échapper à l’œil du maître ».

Corps

26.03.2013 | par Joanna Espinosa

Patiemment : comme il a convaincu les parents, même ceux de religion musulmane, que les filles devaient étudier comme les garçons. Comme il a réussi à imposer, dans les comités des zones libres, la présence de femmes. Même s’il a dû accepter que, dans la milice, les combattantes se limitent à la défense des villages. C’est de lui, de l’ingénieur agronome connaisseur des différents peuples de Guinée, qu’est venu le mot d’ordre, suite du massacre de Pidjiquiti : déplacer la lutte vers les champs, procéder à la mobilisation des paysans. Un mot d’ordre qui, à l’époque de son assassinat, le 20 janvier 1973, était sur le point de porter ses fruits, avec la proclamation de l’indépendance.

Patiemment : comme il a convaincu les parents, même ceux de religion musulmane, que les filles devaient étudier comme les garçons. Comme il a réussi à imposer, dans les comités des zones libres, la présence de femmes. Même s’il a dû accepter que, dans la milice, les combattantes se limitent à la défense des villages. C’est de lui, de l’ingénieur agronome connaisseur des différents peuples de Guinée, qu’est venu le mot d’ordre, suite du massacre de Pidjiquiti : déplacer la lutte vers les champs, procéder à la mobilisation des paysans. Un mot d’ordre qui, à l’époque de son assassinat, le 20 janvier 1973, était sur le point de porter ses fruits, avec la proclamation de l’indépendance.

À lire

24.03.2013 | par Diana Andringa

L’assassinat de 34 mineurs par la police sud-africaine, touchés dans le dos pour la plupart d’entre eux, en finit avec l’illusion de la démocratie postapartheid et révèle le nouvel apartheid mondial pour lequel l’Afrique du Sud est le modèle tant historique que contemporain.

L’assassinat de 34 mineurs par la police sud-africaine, touchés dans le dos pour la plupart d’entre eux, en finit avec l’illusion de la démocratie postapartheid et révèle le nouvel apartheid mondial pour lequel l’Afrique du Sud est le modèle tant historique que contemporain.

À lire

22.03.2013 | par John Pilger

A violência do conflito e os desafios quotidianos impostos pela natureza hostil acabam por aproximar os pólos opostos, que se descobrem prisioneiros das mesmas cadeias. Juntas, militares e prostitutas acabam por se opor a um comando superior que se revela verdadeiramente corrupto e optam pelo perigoso caminho da sua libertação.

A violência do conflito e os desafios quotidianos impostos pela natureza hostil acabam por aproximar os pólos opostos, que se descobrem prisioneiros das mesmas cadeias. Juntas, militares e prostitutas acabam por se opor a um comando superior que se revela verdadeiramente corrupto e optam pelo perigoso caminho da sua libertação.

Afroscreen

19.02.2013 | par vários

De telles vies peuvent être affectées sans être l’objet d’un « duel », la précarité est nécessaire pour la protection du style de vie ou de la vie d’autres sujets. On ne peut donc pas penser au corps sans tenir compte des conditions qui le rendent vulnérable à la précarité, que ce soit des questions relatives au genre, à l’origine, à l’orientation sexuelle, à la sexualité, à la classe sociale, à la race, à la différence culturelle, à la maladie, à l’incapacité, à l’aspect physique ou à l’âge. Dans ce sens, nous prétendons insister moins sur la politique identitaire ou sur les prétentions identitaires (et sa subversion trompeuse) et plus sur la précarité et ses distributions de la différence et de l’exploration sur les cartes du pouvoir contemporain.

De telles vies peuvent être affectées sans être l’objet d’un « duel », la précarité est nécessaire pour la protection du style de vie ou de la vie d’autres sujets. On ne peut donc pas penser au corps sans tenir compte des conditions qui le rendent vulnérable à la précarité, que ce soit des questions relatives au genre, à l’origine, à l’orientation sexuelle, à la sexualité, à la classe sociale, à la race, à la différence culturelle, à la maladie, à l’incapacité, à l’aspect physique ou à l’âge. Dans ce sens, nous prétendons insister moins sur la politique identitaire ou sur les prétentions identitaires (et sa subversion trompeuse) et plus sur la précarité et ses distributions de la différence et de l’exploration sur les cartes du pouvoir contemporain.

Corps

19.02.2013 | par Buala

« J’étais allé rendre visite à Lídia, qui logeait dans l’appartement de Paulete, et je n’en suis plus sorti. Les coups de feu paraissaient venir de toute part », écrit le narrateur de « Estação das Chuvas ».

« La télévision montrait des images de guerre. Des enfants avec des lacets rouges attachés autour de la tête, des walkmans dans les oreilles, des cartouchières de munitions croisées sur la poitrine. (…) Lídia ne voulait pas regarder la télévision. Pendant ces trois jours, elle s’est enfermée dans sa chambre pour écrire. (…) Quand les coups de feu se sont arrêtés, je suis sorti avec elle.

« J’étais allé rendre visite à Lídia, qui logeait dans l’appartement de Paulete, et je n’en suis plus sorti. Les coups de feu paraissaient venir de toute part », écrit le narrateur de « Estação das Chuvas ».

« La télévision montrait des images de guerre. Des enfants avec des lacets rouges attachés autour de la tête, des walkmans dans les oreilles, des cartouchières de munitions croisées sur la poitrine. (…) Lídia ne voulait pas regarder la télévision. Pendant ces trois jours, elle s’est enfermée dans sa chambre pour écrire. (…) Quand les coups de feu se sont arrêtés, je suis sorti avec elle.

À lire

19.02.2013 | par Susana Moreira Marques

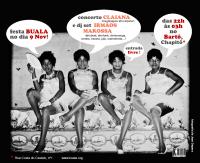

nous avons lancé une campagne de collecte de fonds, sur Massivemov, afin de produire notre première publication sur papier. Tout au long de l’année 2013, l’équipe BUALA va travailler, pour la première fois, sur une thématique spécifique, le Corps, sans abandonner le travail d’archives.

La campagne s’est très bien déroulée, reflet de la grande adhésion et générosité des lecteurs, des collaborateurs, des institutions partenaires et surtout des amis dévoués, ceux qui en plus nous ont contaminés pour porter plus avant projets et volontés. Maintenant nous avons plus davantage de conditions pour travailler. Nous voulons donc vous dire un mot de sincère remerciement, en promettant de faire (ou d’essayer de faire) une publication à la hauteur des attentes.

nous avons lancé une campagne de collecte de fonds, sur Massivemov, afin de produire notre première publication sur papier. Tout au long de l’année 2013, l’équipe BUALA va travailler, pour la première fois, sur une thématique spécifique, le Corps, sans abandonner le travail d’archives.

La campagne s’est très bien déroulée, reflet de la grande adhésion et générosité des lecteurs, des collaborateurs, des institutions partenaires et surtout des amis dévoués, ceux qui en plus nous ont contaminés pour porter plus avant projets et volontés. Maintenant nous avons plus davantage de conditions pour travailler. Nous voulons donc vous dire un mot de sincère remerciement, en promettant de faire (ou d’essayer de faire) une publication à la hauteur des attentes.

À lire

08.01.2013 | par Buala

Qu’est ce que « travailler sans papiers » veut dire ? Après une relative éclipse durant les décennies 1980/90, au profit d’une focalisation de l’attention sur l’immigration comme « source de problèmes », y a-t-il eu, grâce à la grève des sans-papiers, un retour dans le débat public à la figure de l’immigré comme travailleur1? Telles sont les principales questions que les auteurs posent dans le cadre d’un contexte où la valeur travail occupe toujours une place centrale dans l’organisation sociale.

Qu’est ce que « travailler sans papiers » veut dire ? Après une relative éclipse durant les décennies 1980/90, au profit d’une focalisation de l’attention sur l’immigration comme « source de problèmes », y a-t-il eu, grâce à la grève des sans-papiers, un retour dans le débat public à la figure de l’immigré comme travailleur1? Telles sont les principales questions que les auteurs posent dans le cadre d’un contexte où la valeur travail occupe toujours une place centrale dans l’organisation sociale.

À lire

14.12.2012 | par Inês Espírito Santo

vision réductrice et condescendante d'une Afrique pseudo-paradisiaque, nous la célébrons encore en nous émerveillant sur Out of Africa et tous ses avatars d'aventure et d'exotisme où l'Africain n'est qu'un décor, tout comme nous suivons avec volupté les amours incestueux de Ventura et Aurora dans une Afrique de carton-pâte. Gomes nous emmène ainsi avec habileté sur le terrain glissant de nos visions post-coloniales. Il le fait avec une impressionnante liberté, la sienne qui respecte la nôtre, une façon d'affirmer sa foi dans le cinéma des origines, celui de Murnau

vision réductrice et condescendante d'une Afrique pseudo-paradisiaque, nous la célébrons encore en nous émerveillant sur Out of Africa et tous ses avatars d'aventure et d'exotisme où l'Africain n'est qu'un décor, tout comme nous suivons avec volupté les amours incestueux de Ventura et Aurora dans une Afrique de carton-pâte. Gomes nous emmène ainsi avec habileté sur le terrain glissant de nos visions post-coloniales. Il le fait avec une impressionnante liberté, la sienne qui respecte la nôtre, une façon d'affirmer sa foi dans le cinéma des origines, celui de Murnau

Afroscreen

12.12.2012 | par Olivier Barlet

C’est à Luanda, lors d’une promenade en compagnie d’un ami sur la place Kinaxixi que j’ai vu pour la première fois la Reine Nzinga de Matamba. Nous nous sommes arrêtés pour admirer l’imposante statue de bronze érigée en hommage à la reine du peuple Mbundu du XII° siècle qui, outre le fait de combattre les armées portugaises, a aussi provoqué la consternation de son propre peuple par son rôle significatif dans le développement de la traite des esclaves en Angola.

J’ai tout de suite été impressionnée par cette statue, alors que mon ami, un journaliste angolais, l’était beaucoup moins. « Dans la vraie vie, on aurait vu ses seins » dit-il. « Là, ils ont été recouverts pour apaiser nos sensibilités modernes ».

C’est à Luanda, lors d’une promenade en compagnie d’un ami sur la place Kinaxixi que j’ai vu pour la première fois la Reine Nzinga de Matamba. Nous nous sommes arrêtés pour admirer l’imposante statue de bronze érigée en hommage à la reine du peuple Mbundu du XII° siècle qui, outre le fait de combattre les armées portugaises, a aussi provoqué la consternation de son propre peuple par son rôle significatif dans le développement de la traite des esclaves en Angola.

J’ai tout de suite été impressionnée par cette statue, alors que mon ami, un journaliste angolais, l’était beaucoup moins. « Dans la vraie vie, on aurait vu ses seins » dit-il. « Là, ils ont été recouverts pour apaiser nos sensibilités modernes ».

Tête-à-tête

20.11.2012 | par Lara Pawson

Réfléchir sur le corps est une nécessité stratégique, une volonté de s’interroger sur les processus normatifs d’exclusion, de naturalisation et de production, de stimuler de nouvelles façons d’être dans le monde, de nouveaux sentiments, d’ouvrir l’horizon de la pensée sur le corps. L’idée est d’insister moins sur la politique identitaire ou les prétentions identitaires (et sa subversion trompeuse) que sur la précarité et ses répartitions de la différence et l’exploration sur les cartes du pouvoir contemporain.

Réfléchir sur le corps est une nécessité stratégique, une volonté de s’interroger sur les processus normatifs d’exclusion, de naturalisation et de production, de stimuler de nouvelles façons d’être dans le monde, de nouveaux sentiments, d’ouvrir l’horizon de la pensée sur le corps. L’idée est d’insister moins sur la politique identitaire ou les prétentions identitaires (et sa subversion trompeuse) que sur la précarité et ses répartitions de la différence et l’exploration sur les cartes du pouvoir contemporain.

À lire

20.11.2012 | par Buala

J. P de Lima-Reis est cependant plus précis sur la question du legs culinaire d’origine arabe fait au Portugal ; il signale les avancées techniques des Maures (présents en terre portugaise de 711 à 1249) en oléiculture et dans d’autres domaines tel que le broyage du millet ou la dessiccation de fruits (figues notamment) , il enregistre l’introduction de nouvelles combinaisons d’ingrédients dans le savoir-faire des natifs de l’époque comme la panade (açorda), la pérennité de certains plats qui sont devenus emblématiques d’une région (almôndegas ou xarém en Algarve, almorretas en Tras-os-Montes) ou encore l’évolution des manières de table orienté vers un raffinement de plus en plus évident parmi les gens de cour ou de la haute noblesse

J. P de Lima-Reis est cependant plus précis sur la question du legs culinaire d’origine arabe fait au Portugal ; il signale les avancées techniques des Maures (présents en terre portugaise de 711 à 1249) en oléiculture et dans d’autres domaines tel que le broyage du millet ou la dessiccation de fruits (figues notamment) , il enregistre l’introduction de nouvelles combinaisons d’ingrédients dans le savoir-faire des natifs de l’époque comme la panade (açorda), la pérennité de certains plats qui sont devenus emblématiques d’une région (almôndegas ou xarém en Algarve, almorretas en Tras-os-Montes) ou encore l’évolution des manières de table orienté vers un raffinement de plus en plus évident parmi les gens de cour ou de la haute noblesse

À lire

07.11.2012 | par Gérard Chalendar et Pierrette Chalendar

Le rôle de médiation de l’ethnographe, l’individu « occidental », le voyageur, placé entre les mondes de départ et les cultures de contact, présente une affinité flagrante pour le profil itinérant des auteurs de fictions africaines, à différents moments de l’Histoire récente. De formes distinctes, beaucoup de ces auteurs se sont préoccupés à transmettre des images et des contenus représentatifs des cultures auxquelles ils ont été exposés, autant à partir d’univers de localisation régionale que de contextes marqués par l’expérience urbaine, essentiellement cosmopolite.

Le rôle de médiation de l’ethnographe, l’individu « occidental », le voyageur, placé entre les mondes de départ et les cultures de contact, présente une affinité flagrante pour le profil itinérant des auteurs de fictions africaines, à différents moments de l’Histoire récente. De formes distinctes, beaucoup de ces auteurs se sont préoccupés à transmettre des images et des contenus représentatifs des cultures auxquelles ils ont été exposés, autant à partir d’univers de localisation régionale que de contextes marqués par l’expérience urbaine, essentiellement cosmopolite.

Ruy Duarte de Carvalho

19.09.2012 | par Ana Maria Mão-de-Ferro Martinho

Combien arrivaient, combien étaient exportés, les pourcentages donnés pour la population du royaume et par métiers étaient tels qu’ils n’étaient qu’exceptionnellement connus et la plupart du temps de façon approximative. Cependant, en nombre moindre ou supérieur, cette minorité a marqué sa présence dans la société portugaise et a contribué à modeler les comportements, à créer des habitudes et à imposer des attitudes. Son existence a laissé des marques profondes, certaines encore présentes dans notre quotidien.

Combien arrivaient, combien étaient exportés, les pourcentages donnés pour la population du royaume et par métiers étaient tels qu’ils n’étaient qu’exceptionnellement connus et la plupart du temps de façon approximative. Cependant, en nombre moindre ou supérieur, cette minorité a marqué sa présence dans la société portugaise et a contribué à modeler les comportements, à créer des habitudes et à imposer des attitudes. Son existence a laissé des marques profondes, certaines encore présentes dans notre quotidien.

À lire

13.09.2012 | par Maria do Rosário Pimentel

Bernardino et Soriano, deux hommes avant l’heure, érigent la mission presque impossible de coloniser Moçamedes, terre hostile d’une Angola qui inspirait fascinations et peurs.

Avec eux, on croise Benedita, Peter von Sternberg et Kpengla, les figures imaginaires du roman historique de João Pedro Marques, Uma Fazenda em África.

(Pernambouc 1848) La tragédie des portugais, lors d’une nuit d’attaques sans distinction dans la vague de violence dont ils étaient la cible, s’est ajoutée au rêve d’un homme, Bernardino de Figueiredo, de créer «quelque chose d’étonnant» en Afrique.

Bernardino et Soriano, deux hommes avant l’heure, érigent la mission presque impossible de coloniser Moçamedes, terre hostile d’une Angola qui inspirait fascinations et peurs.

Avec eux, on croise Benedita, Peter von Sternberg et Kpengla, les figures imaginaires du roman historique de João Pedro Marques, Uma Fazenda em África.

(Pernambouc 1848) La tragédie des portugais, lors d’une nuit d’attaques sans distinction dans la vague de violence dont ils étaient la cible, s’est ajoutée au rêve d’un homme, Bernardino de Figueiredo, de créer «quelque chose d’étonnant» en Afrique.

La ville

28.07.2012 | par Ana Dias Cordeiro

La roça représente la trace historique la plus importante de l’histoire de São Tomé et Príncipe, il est important de la sauvegarder. Sans comparaison dans l’archipel, elles symbolisent les structures fonctionnelles les plus remarquables par leur dimension, leur éclat et leur importance en termes d’urbanisme et de culture. Ce sont de vrais «monuments» qui ont marqué l’histoire de São Tomé et Príncipe, en représentant non seulement le paradigme de son architecture mais aussi du pays même et de sa propre culture. Elles sont sans aucun doute la mémoire et l’héritage le plus profond du peuple santoméen.

La roça représente la trace historique la plus importante de l’histoire de São Tomé et Príncipe, il est important de la sauvegarder. Sans comparaison dans l’archipel, elles symbolisent les structures fonctionnelles les plus remarquables par leur dimension, leur éclat et leur importance en termes d’urbanisme et de culture. Ce sont de vrais «monuments» qui ont marqué l’histoire de São Tomé et Príncipe, en représentant non seulement le paradigme de son architecture mais aussi du pays même et de sa propre culture. Elles sont sans aucun doute la mémoire et l’héritage le plus profond du peuple santoméen.

Je vais visiter

28.07.2012 | par Duarte Pape et Rodrigo Rebelo de Andrade

Ces nouvelles lectures de l’urbanité en Afrique nous obligent à remettre en équation de nouveaux paradigmes et de nouveaux modèles d’urbanisme comme le propose Adjaye. De même, dans les zones urbaines, de nouveaux modes d’intervention prenant en compte la multiplicité et la complexité présentes dans chaque ville, pourront uniquement être rencontrés et gérés localement. Ceci est valable aussi bien pour ce qui se passe dans les centres anciens des villes, leurs« cœurs » qui dans certains cas battent encore, que pour leurs répliques nées postérieurement.

Ces nouvelles lectures de l’urbanité en Afrique nous obligent à remettre en équation de nouveaux paradigmes et de nouveaux modèles d’urbanisme comme le propose Adjaye. De même, dans les zones urbaines, de nouveaux modes d’intervention prenant en compte la multiplicité et la complexité présentes dans chaque ville, pourront uniquement être rencontrés et gérés localement. Ceci est valable aussi bien pour ce qui se passe dans les centres anciens des villes, leurs« cœurs » qui dans certains cas battent encore, que pour leurs répliques nées postérieurement.

La ville

25.07.2012 | par Cristina Salvador