Os pormenores são repugnantes, mas não consigo deixar de sentir um júbilo secreto por ter deparado com mais uma história exemplar do colonialismo, no sentido mais lato da palavra «colonialismo». O colonialismo é fazermos a alguém aquilo que entendemos como «bem», mas que essa pessoa sente como «mal», para que essa pessoa nos possa servir melhor. Reformulo: o colonialismo é instrumentalizarmos o outro, fazendo-lhe bem somente na medida em que esse benefício nos possa beneficiar a nós. Resta dizer que o carácter exemplar de uma história escapa quase sempre ao seu narrador.

Os pormenores são repugnantes, mas não consigo deixar de sentir um júbilo secreto por ter deparado com mais uma história exemplar do colonialismo, no sentido mais lato da palavra «colonialismo». O colonialismo é fazermos a alguém aquilo que entendemos como «bem», mas que essa pessoa sente como «mal», para que essa pessoa nos possa servir melhor. Reformulo: o colonialismo é instrumentalizarmos o outro, fazendo-lhe bem somente na medida em que esse benefício nos possa beneficiar a nós. Resta dizer que o carácter exemplar de uma história escapa quase sempre ao seu narrador.

Mukanda

16.01.2021 | por Paulo Faria

Passados mais de 45 anos das independências das nações ocupadas por Portugal, o colonialismo continua vivo, sendo o racismo o seu maior legado.

O império acabou, o colonialismo foi derrotado. Contudo a narrativa construída nesse período continua patente na ideologia identitária nacional e influencia profundamente as relações entre os indivíduos, assim como a organização social.

Reconhecer as continuidades coloniais patentes na sociedade portuguesa é fundamental para desmontar a história única, a ficção contada e recontada sobre esse período da nossa história coletiva.

O racismo em Portugal é estrutural e institucional, privando dos seus direitos fundamentais as pessoas afrodescendentes e de outras comunidades racializadas.

Passados mais de 45 anos das independências das nações ocupadas por Portugal, o colonialismo continua vivo, sendo o racismo o seu maior legado.

O império acabou, o colonialismo foi derrotado. Contudo a narrativa construída nesse período continua patente na ideologia identitária nacional e influencia profundamente as relações entre os indivíduos, assim como a organização social.

Reconhecer as continuidades coloniais patentes na sociedade portuguesa é fundamental para desmontar a história única, a ficção contada e recontada sobre esse período da nossa história coletiva.

O racismo em Portugal é estrutural e institucional, privando dos seus direitos fundamentais as pessoas afrodescendentes e de outras comunidades racializadas.

Jogos Sem Fronteiras

15.01.2021 | por Beatriz Gomes Dias

O luso-tropicalismo passaria a funcionar como a narrativa portuguesa do «excepcionalismo», uma narrativa mais ou menos padronizada e internacional, comum a todos os países europeus que tiveram possessões coloniais. Por mais que as histórias e mitologias nacionais digam o contrário, o processo de construção de identidades nacionais é um fenómeno internacional. A narrativa do «excepcionalismo português», ou o investimento na especificidade portuguesa, fez de porta-estandarte das ideias de miscigenação, fácil convivência dos portugueses com os outros povos e ausência de preconceito racista. Esta narrativa adaptou-se a uma forma de narrar a história e imaginar Portugal e os portugueses.

O luso-tropicalismo passaria a funcionar como a narrativa portuguesa do «excepcionalismo», uma narrativa mais ou menos padronizada e internacional, comum a todos os países europeus que tiveram possessões coloniais. Por mais que as histórias e mitologias nacionais digam o contrário, o processo de construção de identidades nacionais é um fenómeno internacional. A narrativa do «excepcionalismo português», ou o investimento na especificidade portuguesa, fez de porta-estandarte das ideias de miscigenação, fácil convivência dos portugueses com os outros povos e ausência de preconceito racista. Esta narrativa adaptou-se a uma forma de narrar a história e imaginar Portugal e os portugueses.

A ler

12.01.2021 | por Marcos Cardão

O racismo que justificou a escravidão de negros e índios, na mesma época em que a Europa saía da servidão e entrava no sistema liberal de pagamento do trabalho mediante salário, deixou marcas indeléveis no continente latino-americano. Entre essas marcas, destaca-se a colonialidade do saber, do poder e do ser. Ou seja, apesar de supostamente independentes, os países latino-americanos continuam subordinados a um modelo de poder que reproduz a hierarquia racial e econômica da época da colônia, que marginaliza os saberes locais e, finalmente, que cinde a identidade nacional, uma vez que ela é marcada por um imaginário colonizado pelo racismo europeu.

O racismo que justificou a escravidão de negros e índios, na mesma época em que a Europa saía da servidão e entrava no sistema liberal de pagamento do trabalho mediante salário, deixou marcas indeléveis no continente latino-americano. Entre essas marcas, destaca-se a colonialidade do saber, do poder e do ser. Ou seja, apesar de supostamente independentes, os países latino-americanos continuam subordinados a um modelo de poder que reproduz a hierarquia racial e econômica da época da colônia, que marginaliza os saberes locais e, finalmente, que cinde a identidade nacional, uma vez que ela é marcada por um imaginário colonizado pelo racismo europeu.

A ler

22.12.2020 | por Susana de Castro

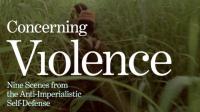

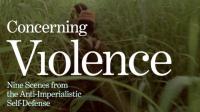

O colonialismo não é uma máquina pensante. Nem um corpo dotado de aptidões racionais. É a violência no seu estado natural e só sucumbirá quando for confrontada com uma violência maior.

As palavras são de Frantz Fanon, constam do seu livro “Os Condenados da Terra”. Em Concerning Violence, ganham sonoridade pela voz da cantora, compositora e ativista Lauryn Hill. O realizador Göran Olsson conduz-nos por nove cenas de autodefesa anti-imperialista. Muitas delas são-nos familiares. Viajamos pelos palcos da Guerra Colonial em Angola ou Moçambique. Encontramos, inclusive, soldados portugueses, na Guiné, reunidos à volta do corpo dilacerado de um conterrâneo. A acompanhá-los, a canção de Luís Cília O canto do desertor: Vai dizer à minha mãe que eu não vou p’rá guerra

O colonialismo não é uma máquina pensante. Nem um corpo dotado de aptidões racionais. É a violência no seu estado natural e só sucumbirá quando for confrontada com uma violência maior.

As palavras são de Frantz Fanon, constam do seu livro “Os Condenados da Terra”. Em Concerning Violence, ganham sonoridade pela voz da cantora, compositora e ativista Lauryn Hill. O realizador Göran Olsson conduz-nos por nove cenas de autodefesa anti-imperialista. Muitas delas são-nos familiares. Viajamos pelos palcos da Guerra Colonial em Angola ou Moçambique. Encontramos, inclusive, soldados portugueses, na Guiné, reunidos à volta do corpo dilacerado de um conterrâneo. A acompanhá-los, a canção de Luís Cília O canto do desertor: Vai dizer à minha mãe que eu não vou p’rá guerra

A ler

20.12.2020 | por Mariana Carneiro

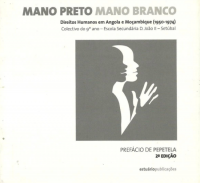

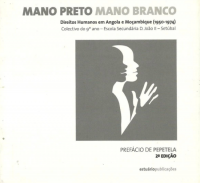

A estratégia pedagógica implementada para a construção do livro “Mano Preto, Mano Branco” vai de encontro a um tema central na formação cívica e da história de Portugal na sua relação de séculos com as colónias de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, S. Tomé e Príncipe e Timor Leste. As fontes orais disponíveis no bairro cingiram-se a Angola e Moçambique.

Foi realizado por seis turmas do 9º ano da Escola Secundária João II de Setúbal e por três docentes de História, a partir de uma série de entrevistas com 50 pessoas que viveram nas colónias de Angola e Moçambique entre 1950 e 1974.

A estratégia pedagógica implementada para a construção do livro “Mano Preto, Mano Branco” vai de encontro a um tema central na formação cívica e da história de Portugal na sua relação de séculos com as colónias de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, S. Tomé e Príncipe e Timor Leste. As fontes orais disponíveis no bairro cingiram-se a Angola e Moçambique.

Foi realizado por seis turmas do 9º ano da Escola Secundária João II de Setúbal e por três docentes de História, a partir de uma série de entrevistas com 50 pessoas que viveram nas colónias de Angola e Moçambique entre 1950 e 1974.

Jogos Sem Fronteiras

11.12.2020 | por Jaime Pinho e Vasco Caleira

Não podemos entender a resistência às ditaduras ibéricas ou à ocupação da Croácia da Segunda Guerra Mundial, sem a pensarmos no quadro de uma crítica mais vasta à modernidade ocidental e em como esta se impôs através do fascismo e do colonialismo. A crise humanitária atual é um palimpsesto dos legados do colonialismo europeu em várias partes do mundo e na própria Europa. É por isso que quando insistimos em diversificar o arquivo da humanidade de que falava há pouco, temos de ter em conta a desconstrução desses legados. Tudo isto é trabalho arqueológico.

Não podemos entender a resistência às ditaduras ibéricas ou à ocupação da Croácia da Segunda Guerra Mundial, sem a pensarmos no quadro de uma crítica mais vasta à modernidade ocidental e em como esta se impôs através do fascismo e do colonialismo. A crise humanitária atual é um palimpsesto dos legados do colonialismo europeu em várias partes do mundo e na própria Europa. É por isso que quando insistimos em diversificar o arquivo da humanidade de que falava há pouco, temos de ter em conta a desconstrução desses legados. Tudo isto é trabalho arqueológico.

Cara a cara

08.12.2020 | por Alícia Gaspar e Rui Gomes Coelho

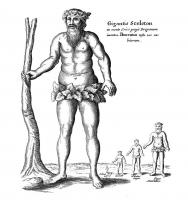

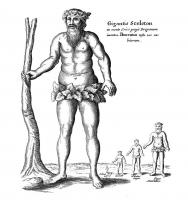

Ora, nas obras artísticas da pós-memória ocorre um fenómeno semelhante no que diz respeito à distância temporal do artista relativamente ao passado traumático objecto de uma reapropriação. Quando, na sua obra, o artista da segunda geração (que normalmente possui um vínculo familiar com a história colonial europeia) recupera um legado distante, o que está a fazer é integrá-lo na sua vivência biográfica, na sua condição presente de herdeiro de um passado colonial. Isto é, o artista (venha ele do campo da literatura, das artes, do cinema ou da música) tem o valor de aproximar-se daquele Gigante Aparente, que ao longe parece tão desmesuradamente grande, mas que de perto apresenta umas dimensões naturais.

Ora, nas obras artísticas da pós-memória ocorre um fenómeno semelhante no que diz respeito à distância temporal do artista relativamente ao passado traumático objecto de uma reapropriação. Quando, na sua obra, o artista da segunda geração (que normalmente possui um vínculo familiar com a história colonial europeia) recupera um legado distante, o que está a fazer é integrá-lo na sua vivência biográfica, na sua condição presente de herdeiro de um passado colonial. Isto é, o artista (venha ele do campo da literatura, das artes, do cinema ou da música) tem o valor de aproximar-se daquele Gigante Aparente, que ao longe parece tão desmesuradamente grande, mas que de perto apresenta umas dimensões naturais.

A ler

01.11.2020 | por Felipe Cammaert

Contact Zone questiona o que significa viver numa sociedade multi-cultural onde a identidade, cultura e costumes são diariamente negociados. Contact Zone é um termo cunhado pela linguista Mary Louise Pratt para referir “espaços sociais onde culturas se encontram, chocam e lutam umas com as outras, frequentemente em contextos de assimétricas relações de poder, no caso do colonialismo, escravatura ou, consequentemente, em muitas partes do mundo de hoje.”

Contact Zone questiona o que significa viver numa sociedade multi-cultural onde a identidade, cultura e costumes são diariamente negociados. Contact Zone é um termo cunhado pela linguista Mary Louise Pratt para referir “espaços sociais onde culturas se encontram, chocam e lutam umas com as outras, frequentemente em contextos de assimétricas relações de poder, no caso do colonialismo, escravatura ou, consequentemente, em muitas partes do mundo de hoje.”

Jogos Sem Fronteiras

08.10.2020 | por Isabel Lima

Mas depois do século XX, a estrutura da culpa muda profundamente: o abismo sem retorno de Auschwitz, o horror criado por uma racionalidade iluminada como foi o colonialismo moderno, impedem a reprodução da culpa trágica, mudando de fato as relações de força da ética contemporânea, no conflito abissal entre a inocência subjetiva e a culpa objetiva.

Mas depois do século XX, a estrutura da culpa muda profundamente: o abismo sem retorno de Auschwitz, o horror criado por uma racionalidade iluminada como foi o colonialismo moderno, impedem a reprodução da culpa trágica, mudando de fato as relações de força da ética contemporânea, no conflito abissal entre a inocência subjetiva e a culpa objetiva.

A ler

05.09.2020 | por Roberto Vecchi

Uma investigação de arquivo revela o passado oculto de uma coleção de crânios de Timor em Portugal. Estas viagens dos ossos para museus foram consequência das relações de poder e conquista dos impérios coloniais europeus, animados por nacionalismos bélicos e inflamados. Não surpreende por isso que o seu percurso tenha deixado rasto de abusos vários, tão complexos nos seus motivos e circunstâncias quanto atrozes nos seus efeitos.

Uma investigação de arquivo revela o passado oculto de uma coleção de crânios de Timor em Portugal. Estas viagens dos ossos para museus foram consequência das relações de poder e conquista dos impérios coloniais europeus, animados por nacionalismos bélicos e inflamados. Não surpreende por isso que o seu percurso tenha deixado rasto de abusos vários, tão complexos nos seus motivos e circunstâncias quanto atrozes nos seus efeitos.

A ler

17.07.2020 | por Ricardo Roque

A contradição das ações e representações históricas e memorialísticas no espaço público marcam a visualidade empreendida num discurso público e institucional que abarca um complexo de memórias referente ao colonialismo até à atualidade. Tento expor a situação alusiva aos lugares de memória que reclamam memórias invisibilizadas pela história, recorrendo ao exemplo da estátua do Padre António Vieira.

A contradição das ações e representações históricas e memorialísticas no espaço público marcam a visualidade empreendida num discurso público e institucional que abarca um complexo de memórias referente ao colonialismo até à atualidade. Tento expor a situação alusiva aos lugares de memória que reclamam memórias invisibilizadas pela história, recorrendo ao exemplo da estátua do Padre António Vieira.

Cidade

12.07.2020 | por Carolina Ferreira Mourão

O caso do combate da pandemia de 1907, em Maputo, apresenta um exemplo de como a resposta a uma crise sanitária se transmuta – ou é usada como desculpa – para a consolidação de medidas de segregação e exclusão racial.

O caso do combate da pandemia de 1907, em Maputo, apresenta um exemplo de como a resposta a uma crise sanitária se transmuta – ou é usada como desculpa – para a consolidação de medidas de segregação e exclusão racial.

A ler

17.06.2020 | por Matheus Pereira

Para Cabral a luta armada, filiando-se numa tradição de resistência que remontava ao início da ocupação portuguesa, era igualmente um meio de agregação política de uma população social e etnicamente diversa, na senda da formação de uma “consciência nacional”. Depois, porque no entendimento estratégico de Cabral o modo de travar a guerra pela independência delineava as próprias feições do período pós-independência.

Para Cabral a luta armada, filiando-se numa tradição de resistência que remontava ao início da ocupação portuguesa, era igualmente um meio de agregação política de uma população social e etnicamente diversa, na senda da formação de uma “consciência nacional”. Depois, porque no entendimento estratégico de Cabral o modo de travar a guerra pela independência delineava as próprias feições do período pós-independência.

A ler

05.06.2020 | por Inês Galvão, José Neves e Rui Lopes

Por que é que a Europa tem (ainda) tanta dificuldade em mostrar uma atitude coerente perante os discursos legitimadores dos racismos e da xenofobia? Quais são essas máscaras que lhe impedem de aceitar o seu passado colonial e considerar, de uma vez por todas, as diásporas como parte integrante da riqueza do mapa cultural europeu? O “velho continente” será capaz de conciliar o seu glorioso legado cultural (incluindo o teatro grego, dentro do contexto histórico em que este se insere) com o seu – menos glorioso – passado colonial?

Por que é que a Europa tem (ainda) tanta dificuldade em mostrar uma atitude coerente perante os discursos legitimadores dos racismos e da xenofobia? Quais são essas máscaras que lhe impedem de aceitar o seu passado colonial e considerar, de uma vez por todas, as diásporas como parte integrante da riqueza do mapa cultural europeu? O “velho continente” será capaz de conciliar o seu glorioso legado cultural (incluindo o teatro grego, dentro do contexto histórico em que este se insere) com o seu – menos glorioso – passado colonial?

A ler

22.06.2019 | por Felipe Cammaert

Os pesquisadores afirmam que o massacre decorrente da colonização europeia levou ao abandono de imensas áreas de terras agrícolas, que acabaram sendo reflorestadas. A recuperação da vegetação tirou CO2 suficiente da atmosfera para resfriar o planeta. Este período de resfriamento costuma ser chamado nos livros de história de “Pequena Era do Gelo” – uma época em que o Rio Tâmisa, em Londres, costumava congelar durante o inverno no hemisfério norte.

Os pesquisadores afirmam que o massacre decorrente da colonização europeia levou ao abandono de imensas áreas de terras agrícolas, que acabaram sendo reflorestadas. A recuperação da vegetação tirou CO2 suficiente da atmosfera para resfriar o planeta. Este período de resfriamento costuma ser chamado nos livros de história de “Pequena Era do Gelo” – uma época em que o Rio Tâmisa, em Londres, costumava congelar durante o inverno no hemisfério norte.

A ler

25.02.2019 | por Oliver Milman

A imagem parece preservar a subjetividade e individualidade das pessoas fotografadas, a mulher e a criança. Mas o texto manuscrito vem perturbar a imagem, transformando esta mulher, num“tipo”,representativode“todas” as mulheres do norte de Angola em relação às quais o “Vitor” faz um comentário racista. Muitas destas imagens foram feitas em contexto de grande desigualdade – étnica, social, sexual. Mas a dignidade humana e o olhar da mulher sem nome, e da filha ou filho que leva ao colo, desafiam as palavras manuscritas que carrega às costas.

A imagem parece preservar a subjetividade e individualidade das pessoas fotografadas, a mulher e a criança. Mas o texto manuscrito vem perturbar a imagem, transformando esta mulher, num“tipo”,representativode“todas” as mulheres do norte de Angola em relação às quais o “Vitor” faz um comentário racista. Muitas destas imagens foram feitas em contexto de grande desigualdade – étnica, social, sexual. Mas a dignidade humana e o olhar da mulher sem nome, e da filha ou filho que leva ao colo, desafiam as palavras manuscritas que carrega às costas.

Vou lá visitar

07.02.2019 | por Filipa Lowndes Vicente

A grande maioria das vezes não é um discurso de ódio aberto; é um discurso em que se naturaliza a diferença racial e em que se entende o outro, muitas vezes português mas negro, como inferior ou como alguém que é suspeito de alguma coisa – veja-se a relação que as polícias têm com as periferias racializadas.

A grande maioria das vezes não é um discurso de ódio aberto; é um discurso em que se naturaliza a diferença racial e em que se entende o outro, muitas vezes português mas negro, como inferior ou como alguém que é suspeito de alguma coisa – veja-se a relação que as polícias têm com as periferias racializadas.

Cara a cara

01.02.2019 | por Miguel Cardina

A vontade de se discutir criticamente a história francesa é ainda minoritária. É possível observar discussões sendo feitas no mundo universitário, com encontros e congressos, mas a memória coletiva precisa de um debate público de qualidade que é ainda muito incipiente e genericamente desinformado, apesar do dito desejo do governo atual de reparar os destroços. As fraturas estão expostas e ainda não foram tratadas, apenas remediadas.

A vontade de se discutir criticamente a história francesa é ainda minoritária. É possível observar discussões sendo feitas no mundo universitário, com encontros e congressos, mas a memória coletiva precisa de um debate público de qualidade que é ainda muito incipiente e genericamente desinformado, apesar do dito desejo do governo atual de reparar os destroços. As fraturas estão expostas e ainda não foram tratadas, apenas remediadas.

A ler

29.06.2018 | por Fernanda Vilar

Fortemente política, em confronto aberto com a dimensão onírica da nacionalidade portuguesa, a trilogia nasce das perplexidades pessoais do autor e da vontade de contextualizar a história dos seus pais, que viveram em Moçambique colonial. A dimensão individual desta criação extravasa largamente o espaço íntimo e familiar para assumir o palco de um espaço público que o autor quer confrontar e com o qual quer refletir.

Fortemente política, em confronto aberto com a dimensão onírica da nacionalidade portuguesa, a trilogia nasce das perplexidades pessoais do autor e da vontade de contextualizar a história dos seus pais, que viveram em Moçambique colonial. A dimensão individual desta criação extravasa largamente o espaço íntimo e familiar para assumir o palco de um espaço público que o autor quer confrontar e com o qual quer refletir.

Palcos

16.06.2018 | por Hélia Santos

Os pormenores são repugnantes, mas não consigo deixar de sentir um júbilo secreto por ter deparado com mais uma história exemplar do colonialismo, no sentido mais lato da palavra «colonialismo». O colonialismo é fazermos a alguém aquilo que entendemos como «bem», mas que essa pessoa sente como «mal», para que essa pessoa nos possa servir melhor. Reformulo: o colonialismo é instrumentalizarmos o outro, fazendo-lhe bem somente na medida em que esse benefício nos possa beneficiar a nós. Resta dizer que o carácter exemplar de uma história escapa quase sempre ao seu narrador.

Os pormenores são repugnantes, mas não consigo deixar de sentir um júbilo secreto por ter deparado com mais uma história exemplar do colonialismo, no sentido mais lato da palavra «colonialismo». O colonialismo é fazermos a alguém aquilo que entendemos como «bem», mas que essa pessoa sente como «mal», para que essa pessoa nos possa servir melhor. Reformulo: o colonialismo é instrumentalizarmos o outro, fazendo-lhe bem somente na medida em que esse benefício nos possa beneficiar a nós. Resta dizer que o carácter exemplar de uma história escapa quase sempre ao seu narrador.  Passados mais de 45 anos das independências das nações ocupadas por Portugal, o colonialismo continua vivo, sendo o racismo o seu maior legado.

O império acabou, o colonialismo foi derrotado. Contudo a narrativa construída nesse período continua patente na ideologia identitária nacional e influencia profundamente as relações entre os indivíduos, assim como a organização social.

Reconhecer as continuidades coloniais patentes na sociedade portuguesa é fundamental para desmontar a história única, a ficção contada e recontada sobre esse período da nossa história coletiva.

O racismo em Portugal é estrutural e institucional, privando dos seus direitos fundamentais as pessoas afrodescendentes e de outras comunidades racializadas.

Passados mais de 45 anos das independências das nações ocupadas por Portugal, o colonialismo continua vivo, sendo o racismo o seu maior legado.

O império acabou, o colonialismo foi derrotado. Contudo a narrativa construída nesse período continua patente na ideologia identitária nacional e influencia profundamente as relações entre os indivíduos, assim como a organização social.

Reconhecer as continuidades coloniais patentes na sociedade portuguesa é fundamental para desmontar a história única, a ficção contada e recontada sobre esse período da nossa história coletiva.

O racismo em Portugal é estrutural e institucional, privando dos seus direitos fundamentais as pessoas afrodescendentes e de outras comunidades racializadas.  O luso-tropicalismo passaria a funcionar como a narrativa portuguesa do «excepcionalismo», uma narrativa mais ou menos padronizada e internacional, comum a todos os países europeus que tiveram possessões coloniais. Por mais que as histórias e mitologias nacionais digam o contrário, o processo de construção de identidades nacionais é um fenómeno internacional. A narrativa do «excepcionalismo português», ou o investimento na especificidade portuguesa, fez de porta-estandarte das ideias de miscigenação, fácil convivência dos portugueses com os outros povos e ausência de preconceito racista. Esta narrativa adaptou-se a uma forma de narrar a história e imaginar Portugal e os portugueses.

O luso-tropicalismo passaria a funcionar como a narrativa portuguesa do «excepcionalismo», uma narrativa mais ou menos padronizada e internacional, comum a todos os países europeus que tiveram possessões coloniais. Por mais que as histórias e mitologias nacionais digam o contrário, o processo de construção de identidades nacionais é um fenómeno internacional. A narrativa do «excepcionalismo português», ou o investimento na especificidade portuguesa, fez de porta-estandarte das ideias de miscigenação, fácil convivência dos portugueses com os outros povos e ausência de preconceito racista. Esta narrativa adaptou-se a uma forma de narrar a história e imaginar Portugal e os portugueses.  O racismo que justificou a escravidão de negros e índios, na mesma época em que a Europa saía da servidão e entrava no sistema liberal de pagamento do trabalho mediante salário, deixou marcas indeléveis no continente latino-americano. Entre essas marcas, destaca-se a colonialidade do saber, do poder e do ser. Ou seja, apesar de supostamente independentes, os países latino-americanos continuam subordinados a um modelo de poder que reproduz a hierarquia racial e econômica da época da colônia, que marginaliza os saberes locais e, finalmente, que cinde a identidade nacional, uma vez que ela é marcada por um imaginário colonizado pelo racismo europeu.

O racismo que justificou a escravidão de negros e índios, na mesma época em que a Europa saía da servidão e entrava no sistema liberal de pagamento do trabalho mediante salário, deixou marcas indeléveis no continente latino-americano. Entre essas marcas, destaca-se a colonialidade do saber, do poder e do ser. Ou seja, apesar de supostamente independentes, os países latino-americanos continuam subordinados a um modelo de poder que reproduz a hierarquia racial e econômica da época da colônia, que marginaliza os saberes locais e, finalmente, que cinde a identidade nacional, uma vez que ela é marcada por um imaginário colonizado pelo racismo europeu.  O colonialismo não é uma máquina pensante. Nem um corpo dotado de aptidões racionais. É a violência no seu estado natural e só sucumbirá quando for confrontada com uma violência maior.

As palavras são de Frantz Fanon, constam do seu livro “Os Condenados da Terra”. Em Concerning Violence, ganham sonoridade pela voz da cantora, compositora e ativista Lauryn Hill. O realizador Göran Olsson conduz-nos por nove cenas de autodefesa anti-imperialista. Muitas delas são-nos familiares. Viajamos pelos palcos da Guerra Colonial em Angola ou Moçambique. Encontramos, inclusive, soldados portugueses, na Guiné, reunidos à volta do corpo dilacerado de um conterrâneo. A acompanhá-los, a canção de Luís Cília O canto do desertor: Vai dizer à minha mãe que eu não vou p’rá guerra

O colonialismo não é uma máquina pensante. Nem um corpo dotado de aptidões racionais. É a violência no seu estado natural e só sucumbirá quando for confrontada com uma violência maior.

As palavras são de Frantz Fanon, constam do seu livro “Os Condenados da Terra”. Em Concerning Violence, ganham sonoridade pela voz da cantora, compositora e ativista Lauryn Hill. O realizador Göran Olsson conduz-nos por nove cenas de autodefesa anti-imperialista. Muitas delas são-nos familiares. Viajamos pelos palcos da Guerra Colonial em Angola ou Moçambique. Encontramos, inclusive, soldados portugueses, na Guiné, reunidos à volta do corpo dilacerado de um conterrâneo. A acompanhá-los, a canção de Luís Cília O canto do desertor: Vai dizer à minha mãe que eu não vou p’rá guerra  A estratégia pedagógica implementada para a construção do livro “Mano Preto, Mano Branco” vai de encontro a um tema central na formação cívica e da história de Portugal na sua relação de séculos com as colónias de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, S. Tomé e Príncipe e Timor Leste. As fontes orais disponíveis no bairro cingiram-se a Angola e Moçambique.

Foi realizado por seis turmas do 9º ano da Escola Secundária João II de Setúbal e por três docentes de História, a partir de uma série de entrevistas com 50 pessoas que viveram nas colónias de Angola e Moçambique entre 1950 e 1974.

A estratégia pedagógica implementada para a construção do livro “Mano Preto, Mano Branco” vai de encontro a um tema central na formação cívica e da história de Portugal na sua relação de séculos com as colónias de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, S. Tomé e Príncipe e Timor Leste. As fontes orais disponíveis no bairro cingiram-se a Angola e Moçambique.

Foi realizado por seis turmas do 9º ano da Escola Secundária João II de Setúbal e por três docentes de História, a partir de uma série de entrevistas com 50 pessoas que viveram nas colónias de Angola e Moçambique entre 1950 e 1974.  Não podemos entender a resistência às ditaduras ibéricas ou à ocupação da Croácia da Segunda Guerra Mundial, sem a pensarmos no quadro de uma crítica mais vasta à modernidade ocidental e em como esta se impôs através do fascismo e do colonialismo. A crise humanitária atual é um palimpsesto dos legados do colonialismo europeu em várias partes do mundo e na própria Europa. É por isso que quando insistimos em diversificar o arquivo da humanidade de que falava há pouco, temos de ter em conta a desconstrução desses legados. Tudo isto é trabalho arqueológico.

Não podemos entender a resistência às ditaduras ibéricas ou à ocupação da Croácia da Segunda Guerra Mundial, sem a pensarmos no quadro de uma crítica mais vasta à modernidade ocidental e em como esta se impôs através do fascismo e do colonialismo. A crise humanitária atual é um palimpsesto dos legados do colonialismo europeu em várias partes do mundo e na própria Europa. É por isso que quando insistimos em diversificar o arquivo da humanidade de que falava há pouco, temos de ter em conta a desconstrução desses legados. Tudo isto é trabalho arqueológico.  Ora, nas obras artísticas da pós-memória ocorre um fenómeno semelhante no que diz respeito à distância temporal do artista relativamente ao passado traumático objecto de uma reapropriação. Quando, na sua obra, o artista da segunda geração (que normalmente possui um vínculo familiar com a história colonial europeia) recupera um legado distante, o que está a fazer é integrá-lo na sua vivência biográfica, na sua condição presente de herdeiro de um passado colonial. Isto é, o artista (venha ele do campo da literatura, das artes, do cinema ou da música) tem o valor de aproximar-se daquele Gigante Aparente, que ao longe parece tão desmesuradamente grande, mas que de perto apresenta umas dimensões naturais.

Ora, nas obras artísticas da pós-memória ocorre um fenómeno semelhante no que diz respeito à distância temporal do artista relativamente ao passado traumático objecto de uma reapropriação. Quando, na sua obra, o artista da segunda geração (que normalmente possui um vínculo familiar com a história colonial europeia) recupera um legado distante, o que está a fazer é integrá-lo na sua vivência biográfica, na sua condição presente de herdeiro de um passado colonial. Isto é, o artista (venha ele do campo da literatura, das artes, do cinema ou da música) tem o valor de aproximar-se daquele Gigante Aparente, que ao longe parece tão desmesuradamente grande, mas que de perto apresenta umas dimensões naturais.  Contact Zone questiona o que significa viver numa sociedade multi-cultural onde a identidade, cultura e costumes são diariamente negociados. Contact Zone é um termo cunhado pela linguista Mary Louise Pratt para referir “espaços sociais onde culturas se encontram, chocam e lutam umas com as outras, frequentemente em contextos de assimétricas relações de poder, no caso do colonialismo, escravatura ou, consequentemente, em muitas partes do mundo de hoje.”

Contact Zone questiona o que significa viver numa sociedade multi-cultural onde a identidade, cultura e costumes são diariamente negociados. Contact Zone é um termo cunhado pela linguista Mary Louise Pratt para referir “espaços sociais onde culturas se encontram, chocam e lutam umas com as outras, frequentemente em contextos de assimétricas relações de poder, no caso do colonialismo, escravatura ou, consequentemente, em muitas partes do mundo de hoje.”  Mas depois do século XX, a estrutura da culpa muda profundamente: o abismo sem retorno de Auschwitz, o horror criado por uma racionalidade iluminada como foi o colonialismo moderno, impedem a reprodução da culpa trágica, mudando de fato as relações de força da ética contemporânea, no conflito abissal entre a inocência subjetiva e a culpa objetiva.

Mas depois do século XX, a estrutura da culpa muda profundamente: o abismo sem retorno de Auschwitz, o horror criado por uma racionalidade iluminada como foi o colonialismo moderno, impedem a reprodução da culpa trágica, mudando de fato as relações de força da ética contemporânea, no conflito abissal entre a inocência subjetiva e a culpa objetiva.  Uma investigação de arquivo revela o passado oculto de uma coleção de crânios de Timor em Portugal. Estas viagens dos ossos para museus foram consequência das relações de poder e conquista dos impérios coloniais europeus, animados por nacionalismos bélicos e inflamados. Não surpreende por isso que o seu percurso tenha deixado rasto de abusos vários, tão complexos nos seus motivos e circunstâncias quanto atrozes nos seus efeitos.

Uma investigação de arquivo revela o passado oculto de uma coleção de crânios de Timor em Portugal. Estas viagens dos ossos para museus foram consequência das relações de poder e conquista dos impérios coloniais europeus, animados por nacionalismos bélicos e inflamados. Não surpreende por isso que o seu percurso tenha deixado rasto de abusos vários, tão complexos nos seus motivos e circunstâncias quanto atrozes nos seus efeitos.  A contradição das ações e representações históricas e memorialísticas no espaço público marcam a visualidade empreendida num discurso público e institucional que abarca um complexo de memórias referente ao colonialismo até à atualidade. Tento expor a situação alusiva aos lugares de memória que reclamam memórias invisibilizadas pela história, recorrendo ao exemplo da estátua do Padre António Vieira.

A contradição das ações e representações históricas e memorialísticas no espaço público marcam a visualidade empreendida num discurso público e institucional que abarca um complexo de memórias referente ao colonialismo até à atualidade. Tento expor a situação alusiva aos lugares de memória que reclamam memórias invisibilizadas pela história, recorrendo ao exemplo da estátua do Padre António Vieira.  O caso do combate da pandemia de 1907, em Maputo, apresenta um exemplo de como a resposta a uma crise sanitária se transmuta – ou é usada como desculpa – para a consolidação de medidas de segregação e exclusão racial.

O caso do combate da pandemia de 1907, em Maputo, apresenta um exemplo de como a resposta a uma crise sanitária se transmuta – ou é usada como desculpa – para a consolidação de medidas de segregação e exclusão racial.  Para Cabral a luta armada, filiando-se numa tradição de resistência que remontava ao início da ocupação portuguesa, era igualmente um meio de agregação política de uma população social e etnicamente diversa, na senda da formação de uma “consciência nacional”. Depois, porque no entendimento estratégico de Cabral o modo de travar a guerra pela independência delineava as próprias feições do período pós-independência.

Para Cabral a luta armada, filiando-se numa tradição de resistência que remontava ao início da ocupação portuguesa, era igualmente um meio de agregação política de uma população social e etnicamente diversa, na senda da formação de uma “consciência nacional”. Depois, porque no entendimento estratégico de Cabral o modo de travar a guerra pela independência delineava as próprias feições do período pós-independência.  Por que é que a Europa tem (ainda) tanta dificuldade em mostrar uma atitude coerente perante os discursos legitimadores dos racismos e da xenofobia? Quais são essas máscaras que lhe impedem de aceitar o seu passado colonial e considerar, de uma vez por todas, as diásporas como parte integrante da riqueza do mapa cultural europeu? O “velho continente” será capaz de conciliar o seu glorioso legado cultural (incluindo o teatro grego, dentro do contexto histórico em que este se insere) com o seu – menos glorioso – passado colonial?

Por que é que a Europa tem (ainda) tanta dificuldade em mostrar uma atitude coerente perante os discursos legitimadores dos racismos e da xenofobia? Quais são essas máscaras que lhe impedem de aceitar o seu passado colonial e considerar, de uma vez por todas, as diásporas como parte integrante da riqueza do mapa cultural europeu? O “velho continente” será capaz de conciliar o seu glorioso legado cultural (incluindo o teatro grego, dentro do contexto histórico em que este se insere) com o seu – menos glorioso – passado colonial?  Os pesquisadores afirmam que o massacre decorrente da colonização europeia levou ao abandono de imensas áreas de terras agrícolas, que acabaram sendo reflorestadas. A recuperação da vegetação tirou CO2 suficiente da atmosfera para resfriar o planeta. Este período de resfriamento costuma ser chamado nos livros de história de “Pequena Era do Gelo” – uma época em que o Rio Tâmisa, em Londres, costumava congelar durante o inverno no hemisfério norte.

Os pesquisadores afirmam que o massacre decorrente da colonização europeia levou ao abandono de imensas áreas de terras agrícolas, que acabaram sendo reflorestadas. A recuperação da vegetação tirou CO2 suficiente da atmosfera para resfriar o planeta. Este período de resfriamento costuma ser chamado nos livros de história de “Pequena Era do Gelo” – uma época em que o Rio Tâmisa, em Londres, costumava congelar durante o inverno no hemisfério norte.  A imagem parece preservar a subjetividade e individualidade das pessoas fotografadas, a mulher e a criança. Mas o texto manuscrito vem perturbar a imagem, transformando esta mulher, num“tipo”,representativode“todas” as mulheres do norte de Angola em relação às quais o “Vitor” faz um comentário racista. Muitas destas imagens foram feitas em contexto de grande desigualdade – étnica, social, sexual. Mas a dignidade humana e o olhar da mulher sem nome, e da filha ou filho que leva ao colo, desafiam as palavras manuscritas que carrega às costas.

A imagem parece preservar a subjetividade e individualidade das pessoas fotografadas, a mulher e a criança. Mas o texto manuscrito vem perturbar a imagem, transformando esta mulher, num“tipo”,representativode“todas” as mulheres do norte de Angola em relação às quais o “Vitor” faz um comentário racista. Muitas destas imagens foram feitas em contexto de grande desigualdade – étnica, social, sexual. Mas a dignidade humana e o olhar da mulher sem nome, e da filha ou filho que leva ao colo, desafiam as palavras manuscritas que carrega às costas.  A grande maioria das vezes não é um discurso de ódio aberto; é um discurso em que se naturaliza a diferença racial e em que se entende o outro, muitas vezes português mas negro, como inferior ou como alguém que é suspeito de alguma coisa – veja-se a relação que as polícias têm com as periferias racializadas.

A grande maioria das vezes não é um discurso de ódio aberto; é um discurso em que se naturaliza a diferença racial e em que se entende o outro, muitas vezes português mas negro, como inferior ou como alguém que é suspeito de alguma coisa – veja-se a relação que as polícias têm com as periferias racializadas.  A vontade de se discutir criticamente a história francesa é ainda minoritária. É possível observar discussões sendo feitas no mundo universitário, com encontros e congressos, mas a memória coletiva precisa de um debate público de qualidade que é ainda muito incipiente e genericamente desinformado, apesar do dito desejo do governo atual de reparar os destroços. As fraturas estão expostas e ainda não foram tratadas, apenas remediadas.

A vontade de se discutir criticamente a história francesa é ainda minoritária. É possível observar discussões sendo feitas no mundo universitário, com encontros e congressos, mas a memória coletiva precisa de um debate público de qualidade que é ainda muito incipiente e genericamente desinformado, apesar do dito desejo do governo atual de reparar os destroços. As fraturas estão expostas e ainda não foram tratadas, apenas remediadas.  Fortemente política, em confronto aberto com a dimensão onírica da nacionalidade portuguesa, a trilogia nasce das perplexidades pessoais do autor e da vontade de contextualizar a história dos seus pais, que viveram em Moçambique colonial. A dimensão individual desta criação extravasa largamente o espaço íntimo e familiar para assumir o palco de um espaço público que o autor quer confrontar e com o qual quer refletir.

Fortemente política, em confronto aberto com a dimensão onírica da nacionalidade portuguesa, a trilogia nasce das perplexidades pessoais do autor e da vontade de contextualizar a história dos seus pais, que viveram em Moçambique colonial. A dimensão individual desta criação extravasa largamente o espaço íntimo e familiar para assumir o palco de um espaço público que o autor quer confrontar e com o qual quer refletir.