Viagem ao sonho brasileiro

É sempre mais difícil ancorar um navio no espaço

Ana Cristina César

Estamos no final do ano de 2024, e eu começo esta crónica junto ao mar, na mureta do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. É sábado, e mais logo irei ao tradicional ensaio da Mangueira de pré-reveillon, que conta com a participação do Cordão da Bola Preta, o mais antigo bloco de Carnaval da cidade, fundado dez anos antes da escola de samba, em 1918. O céu hoje está nublado, mas isso não impede que a praia se veja repleta de guarda-sóis coloridos, e dentro do mar, várias pessoas flutuem suspensas em cima de paddles e pranchas de surf, ora de pé, ora deitadas. Os seus coletes são como pinceladas de amarelo-vivo sobre o tom cinza do mar, à luz difusa do fim da tarde. Dir-se-ia que esperam apenas que as águas fiquem mais agitadas, para remar. De vez em quando, uma mota passa perto, desafiando a sua inércia com o barulho do motor, e uma cauda de espuma. Ao longe, noto o movimento do teleférico do Pão de Açúcar (imagino os turistas lá dentro, agarrados aos telefones, tirando fotos) e uma cadeia montanhosa estende-se à direita na linha da paisagem, num contraste de luz e sombra. Dentro de água, com os seus óculos de natação e braçadas longas, um homem parece nadar uma maratona.

Já tinha saudades dos cheiros característicos do Brasil … principalmente do odor inebriante do coquinho torrado dos ambulantes, que por vezes se mistura com o cheiro a urina nas ruas da Lapa… e do cheiro a jaca madura na floresta da Tijuca, do mingau de milho verde, e do cheiro do espetinho de queijo coalho queimado na praia.

Enquanto as guerras não têm fim à vista na Europa, a principal economia do mundo acaba de eleger um homem que irá ordenar a maior deportação de imigrantes da história dos EUA. Sobre o país que ajudou a combater o nazismo, e que supostamente se orgulha dos seus valores democráticos, diz a jornalista portuguesa Isabel Lucas, que é “do tamanho de um continente formado por gente de todo o mundo que foi chegando ao longo de décadas, depois dos colonos na Nova Inglaterra, com visões e expectativas diferentes em relação ao país, pessoas que se fecham hoje nas suas comunidades, com tradições congeladas.” No seu livro de 2017 Viagem ao Sonho Americano, Isabel Lucas percorre 27 Estados para falar dessa América profunda que se diz esquecida por Washington, e que exerce o “voto zangado” contra o sistema. Embalada ainda pelo som do mar, lembro-me que a dieta do ser humano passou a incluir a relva, há 3,5 milhões de anos. Se pensarmos bem, desde que o Australopithecus foi procurar comida para longe das árvores e desenvolveu o raciocínio, porque ficou com as mãos livres para confecionar instrumentos e outras artes, a história da humanidade resume-se a uma migração desenfreada por territórios em permanente mudança geológica.

Ensaio da Escola de Samba da Mangueira

Ensaio da Escola de Samba da Mangueira

Ainda a propósito da campanha americana, e da desinformação que ela gerou, Isabel Lucas diz que “vivemos na era da perplexidade”. Ela refere a dificuldade para um entrevistador de ouvir discursos xenófobos sem trair o seu semblante. Fico a pensar nisto. Para mim, essa perplexidade tornou-se o novo normal em 2020, na temporada terrível que foi o governo Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19, quando taxistas me xingavam com desprezo insinuando que eu era adepta de “Gramsci”, esse pedófilo que quis converter as crianças ao comunismo, que o “presidiário” considerava um deus. É um exercício arriscado o de observar como se constroem os fantasmas. Por exemplo, certa vez, o meu porteiro gracejou sobre uma pessoa que tinha morrido no nosso prédio. Eu vivia num estúdio em andar alto, pequeno mas com uma vista fabulosa, dentro do Shopping Cidade, em Copacabana. Ele fez uma piada sobre como o caixão não caberia na porta da saída, e sugeriu fazer um churrasco com o corpo… Devido às características da sua população, com alta concentração de idosos, Copacabana era então o local com o maior número de casos confirmados no Rio de Janeiro e só nessa semana tinham morrido quatro pessoas ali. Nessa altura, o shopping já fechara, e estava completamente vazio. Ele era a única figura que restava para zelar sobre o funcionamento das coisas, com um crachá ao peito indicando o primeiro nome na farda azul clara, que poderia impor uma certa ordem (porque apesar do shopping estar fechado, havia uma multidão na rua, e as pessoas circulavam como habitualmente, e ninguém sabia o que esperar), e foi assim que ele lidou com a realidade. Podia até ter sido libertador, como as pessoas que contam anedotas porcas em velórios. Para mim, foi marco de uma subjetividade que viria a definir profundamente aquele tempo, um misto de apatia e afronta moral, que dava azo a uma angústia… Toda a gente tem um colega, um irmão, um amigo, uma avó que morreu de Covid-19 no Brasil, e ainda é difícil falar sobre isso.

Dois anos depois voltei para a tomada de posse do Lula e foi um alívio ver que as pessoas já dormiam melhor.

Como documentarista, também tenho pensado sobre o valor da “verdade”, que me parece sempre mais importante do que a realidade propriamente dita. Sinto que me tornei documentarista não porque goste especialmente da “realidade”, mas porque gosto da verdade. A verdade é a força das coisas, ainda que tantas vezes ela use máscaras, e pareça impossível. Já a realidade é apenas a realidade… ela é neutra. É importante perceber a diferença.

A bateria enche de um som poderoso o galpão que é a quadra da Mangueira, e de imediato fico com vontade de chorar. As cores, o branco, os sorrisos parecem propagar-se no espaço em ondas gigantes de paz e amor. Fiquei fã da Verde Rosa, desde que em 2010 fiz uma pequena reportagem sobre o compositor Cartola para um canal francês voltado para a comunidade portuguesa no Rio de Janeiro. Nessa altura sentei-me no colo de um humorista famoso, à entrada da escola, para o entrevistar. As coisas que uma pessoa faz na vida. Pouso a caipirinha de cajú na mesa, para cantar junto com a minha amiga a plenos pulmões esse samba-enredo grandioso de 2019:

Mulheres, tamoios, mulatos

Eu quero um país que não está no retrato

Lula voltou mesmo ao poder e, desta vez quando cheguei ao Brasil - em dia de aniversário da ex-presidenta Dilma Rousseff - um general de alta patente foi preso, acusado de participar numa tentativa de golpe de Estado depois da eleição. E Janja, a primeira dama, mandou Elon Musk “se foder” com todas as letras, em inglês, aqui no Rio, durante um evento paralelo do G20. Na ocasião, ela disse não ter medo do bilionário sul-africano e declarou: “Fuck you, Elon Musk”, o que fez as buscas pelo seu nome e de Lula da Silva baterem o recorde no Google nos Estados Unidos desde o início da série histórica da plataforma, há 20 anos.

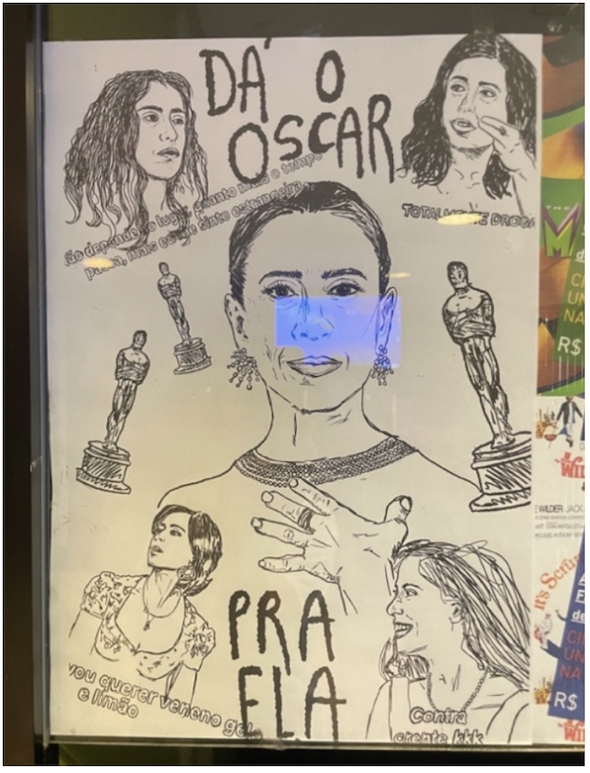

Entretanto, na televisão de um restaurante, a caminho da reserva ambiental onde estou agora a trabalhar, vi a atriz Fernanda Torres ganhar o Globo de Ouro pela sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. A história do deputado Rubens Paiva comoveu-me, não só por estar no Rio, mas porque eu própria pesquisei nos arquivos da Comissão Nacional da Verdade em 2014, uma vez que a personagem do meu filme Minha Vizinha, a Guarassuy, tinha trabalhado como camareira num navio utilizado como prisão durante a ditadura militar, e nós vivíamos na Lapa em frente ao DOPS, outro centro de detenção e tortura de presos políticos. Ainda Estou Aqui resgata essa memória, mas é sobretudo o retrato do amor de uma mãe e companheira que depois da morte do marido se torna ativista pelos direitos humanos no Brasil. A dimensão simbólica do prémio, 25 anos depois da mãe da atriz ter representado um filme do mesmo realizador na cerimónia, evoca uma nova esperança, num país que vilipendiou tanto a cultura e os seus agentes. Afinal, a arte imita a vida e a arte é resistência, contra a censura e todos os golpes, a Democracia prevalece.

Na vitrine do Cinema Estação, em Botafogo

Na vitrine do Cinema Estação, em Botafogo

O abraço do Muriqui

Quando retomo a escrita, o ano já virou e eu estou a escrever numa varanda que dá para uma área de uma reserva privada da Mata Atlântica, no sul de Minas Gerais. No meu ângulo de visão, vários tipos de aves pousam e levantam voo nas árvores e telhados em volta: araras, maritacas, um tiê-sangue sobressai nas folhas de uma embaúba. Numa pesquisa rápida, descubro que só os machos apresentam essa coloração vermelha.

Depois de experimentar uma enorme tristeza em Portugal por altura do fim da pandemia, decidi fazer um mestrado em “Primatologia e Ambiente”, essencialmente para mergulhar no prazer de estudar o tempo geológico, e tentar compreender a aventura humana a partir da história da evolução… quem sabe isso me devolveria a centelha de vida que tinha desaparecido em mim. Se, por um lado, a partir dos 40, perdi toda a ambição que tinha em relação a uma carreira e a uma ideia de sucesso e reconhecimento enquanto artista, ganhei uma convicção sobre a minha essência e a riqueza do percurso que construí ao longo do tempo, sobretudo no Brasil. A força da presença, e o resgate da simplicidade, passaram a ser o meu único horizonte. A esperança de refazer a vida junto da natureza, dedicada à sua conservação perto dos primatas não-humanos, foi crescendo dentro de mim, e tornou-se algo mais palpável, depois de ir ao Congresso de Primatologia em julho, no estado do Espírito Santo. Depois de estabelecer contacto com alguns elementos do Muriqui Instituto de Biodiversidade - MIB, uma ONG que se ocupa do estudo e preservação do Muriqui-do-norte (Bachyteles hypoxanthus), o maior primata das Américas, consegui estabelecer uma parceria para fazer o meu trabalho de campo junto dessa entidade, acompanhando o trabalho do único cativeiro dessa espécie que existe no país. Como vivi no passado em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, ambas cidades inseridas no bioma da Mata Atlântica, já tinha avistado alguns das duas dezenas de primatas que aí habitam, em saídas na roça ou mesmo nas linhas elétricas urbanas, tal como o Mico-Estrela (ou Sagui-de-Tufos-Pretos) ou o Mico-leão-dourado (que figura na nota de 20 reais) ou o Macaco-prego, que tem o hábito de entrar nas casas dos cariocas para roubar comida, nos bairros junto à floresta da Tijuca. Também já conhecia o Bugio, um macaco de barba grande e pelugem ruiva, que pode ser encontrado na Ilha Grande, na costa sul do Rio, onde fui várias vezes. Mas o Muriqui só vim a conhecer mesmo antes do Congresso, quando fui pesquisar para um trabalho de Conservação de Primatas, e descobri inclusive, que ele foi candidato a mascote dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2014, altura em que eu vivia na cidade. Seja por não estar presente nos jardins zoológicos do mundo, devido à sua raridade (existem pouco mais de 2 mil indivíduos, divididos em duas espécies: o Muriqui-do-norte nos estados do Espirito Santo e Minas Gerais, e o Muriqui-do-sul, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo) ou porque os cientistas não o enviam para o estrangeiro por o considerarem um património inestimável… a verdade é que se trata de um macaco desconhecido da maior parte das pessoas, apesar de estar presente nas matas da região mais populosa do país.

O Muriqui chamou-me a atenção por vários motivos: é grande e belo (mede um metro e meio com a cauda), de índole extremamente pacífica, não compete por alimento ou fêmeas, e porque substituiu o “grooming” (comportamento de “catar parasitas” típico dos primatas, utilizado para garantir a saúde e a coesão do grupo) pelos abraços. É isso mesmo: já em adultos, os muriquis trocam frequentemente abraços, em média um a cada duas horas e meia, que podem durar alguns minutos, ou até horas. Às vezes cinco ou seis macacos ficam a abraçar-se, pendurados apenas pela cauda nos galhos, num abraço coletivo. Só isto bastaria para me levar a querer fazer um filme. Além disso, a sua organização social desafia a lógica do “primata típico”, já que as fêmeas é que são independentes e migram para um novo grupo, quando atingem a maturidade sexual… e a sua maior especialista também é uma mulher antropóloga norte-americana, que, tal como eu, se apaixonou pelo Brasil… ou talvez eu queira estudá-los porque o seu rastro tem cheiro a canela, e emitem um som engraçado, parecido com o relinchar de um cavalo. Na verdade, os muriquis são donos de uma complexidade vocal que conta com características consideradas exclusivas da linguagem humana, como a aptidão de distinguir sons, emitir sinais específicos, ou recombinar até 14 fonemas. A explicação para esta riqueza vocal pode encontrar-se na falta de visibilidade na floresta, que obriga a uma maior comunicação sonora, ou no número do grupo (de 50 a 70 indivíduos), ou no facto da sua organização social igualitária permitir vários modos de convivência…

Por tudo isto, elegi este primata carismático para fazer o meu trabalho de campo, que consiste na elaboração de um filme sobre o projeto “Muriqui House”, criado em 2017 para tentar contrariar a ameaça de extinção que ele enfrenta. Devido à grande fragmentação da Mata Atlântica (trata-se do bioma mais devastado do país, com apenas 12% de floresta preservada em relação à época da colonização portuguesa), muitas fêmeas da espécie acabam por ficar isoladas na mata, ao tentar migrar para outro grupo… este projeto promove o seu resgate e a sua integração num grupo monitorizado em cativeiro, possibilitando a sua sobrevivência e possível reprodução, com vista à soltura do grupo no futuro.

Muriqui

Muriqui

A fonte primordial

Todos, todos os medos, menos o de deixar de tocar

Maria João Pires

Na primeira semana de janeiro, na noite em que cheguei na Reserva, perdi-me várias vezes. Quando encostei o carro para fazer xixi, vi passar um cachorro do mato, e notei que vários vaga-lumes pairavam no ar. Depois de experimentar diferentes caminhos, e ficar sem sinal, fui dar ao cativeiro, e subi ao longo da vedação pela estrada de terra cheia de buracos e pedras. Mas a localização da casa onde eu ia ficar alojada junto com a equipa do projeto, ainda era longe do cativeiro… quase atolei com o carro, até que eventualmente consegui sair dali, e fui dar a uma estrada pavimentada. Passado um tempo, avistei algumas casas na penumbra, e percebi que fui dar à vila do Mogol, a única que existe nesta área de mais de 60 km de floresta. Não havia uma luz acesa, a não ser a de alguns candeeiros na rua, onde esvoaçavam os mosquitos. Mas quando decido sair do carro, eis que me apercebo do som de um piano, ecoando lindamente na imensidão silenciosa… Embalada pelo espanto, decido seguir o som, e vejo uma fresta de luz numa porta entreaberta, empurro-a, e deparo-me com um cenário de filme: no meio de um salão de tábua corrida, com uma mesa de bilhar e uma estante embutida com livros ao fundo, um rapaz está de costas para mim, concentrado a tocar num piano de cauda que mais tarde vim a saber ser um “Steinway” fabricado em meados do século XIX, todo feito em madeira de jacarandá… Ensaiava a “Mazurka brillante”, de Franz Liszt, e ali eu fiquei a escutá-lo por uma boa meia hora, aliviada pelo fulgor daquela presença humana, depois do meu susto. Foi ele, o pianista contratado da residencial do Mogol, que num gesto infinitamente generoso, me conduziu depois ao meu alojamento, acabando por ir comigo no meu carro, e voltando sozinho a pé.

A última coisa que eu imaginava conjugar com a história de um macaco seria a beleza da música clássica (e barroca) ao piano… e, ao mesmo tempo, nada faz mais sentido para mim agora do que a delicadeza dos recitais de Lucas, quando penso neste devir primata. Mais tarde, ao folhear uma partitura na residencial, descobri que ele compôs uma peça em homenagem ao Muriqui, que se chama “Abraço Manso”, e é um chorinho, como não podia deixar de ser.

A propósito da criação, lembrei-me de uma entrevista da pianista Maria João Pires, em que ela conta da primeira vez que sentiu a vibração da música no seu corpo, e passou a perseguir essa sensação por toda a vida. Ela tinha 4 anos, e foi com a mãe ao concerto da grande violinista Ginette Neveu no São Carlos, em Lisboa. Aquele som e as cordas do violino provocaram nela um efeito maravilhoso. No dia seguinte ao concerto, a mãe diz-lhe que a violinista morreu, num acidente de avião nos Açores. Fui ler sobre o acidente (curiosa que sou), e descobri que nele morreu também Marcel Cerdan, o pugilista e amante de Edith Piaff na época, a quem a cantora francesa convencera a comprar uma passagem de avião (em vez de tomar o barco, como previsto), para estarem mais tempo juntos em Nova Iorque. Numa fotografia do encontro entre o pugilista e a violinista no aeroporto de Orly em Paris, vê-se o atleta segurando com carinho no seu Stradivarius, antes do voo fatal. Anos depois, um pescador encontrou o arco do violino no Atlântico. Talvez a criação seja esse pano sem fundo que há em cada história, onde vamos espreitar o nosso medo. E talvez as coisas estejam todas ligadas por fios invisíveis, imperceptíveis, que de súbito tecem um quadro de abundância em que tudo coexiste, a tristeza e a impotência, o desejo e a cura.

As “conversas” dos muriquis exibem uma variedade de formas estocadas e de relinchos, num intercâmbio a cada três minutos entre os vários indivíduos do grupo. Se a gente puser os ouvidos nas copas das árvores, aprendemos os seus segredos. Na floresta são muitos os seres que conversam… as onças com as cobras, os pássaros com as lagartas, as aranhas com os mosquitos. Nada escapa a essa música ancestral, nem a nossa pulsação cheia de dúvidas: ficar atolada, cair com o carro quando chove numa ribanceira, ser picada na mão ou no pé por uma aranha-armadeira, o veneno desta e daquela cobra, os raios da trovoada que matam vacas e porcos, e atingem os seres humanos, através do rato do computador, ou de panelas ao lume. “Não há liberdade sem disciplina, não há liberdade sem limite”, diz a pianista. E eu agora vejo limites em todo o lado, na maneira como a natureza nos envolve e multiplica, na água que corre e seca as estradas, na violência de cada atalho. Vaga lumes que continuam brilhando, após a morte.

Ailton Krenak, o líder espiritual indígena, sugeriu substituirmos o termo “cidadania” por “florestania”, que seria o devir-floresta desse lugar-cidade onde as pessoas se cansaram de correr atrás desse status de cidadania, onde sempre foram repelidas.

Que a gente aprenda a ouvir a montanha, o rio. Os rios estão secando, será que eles não estão dizendo nada pra gente? Eles estão saindo de cena, será que não estão dizendo nada pra gente? As abelhas, a floresta, a lista de espécies em extinção não dizem nada para esse humano que deu metástase?

Enquanto escrevo, uma maritaca (espécie de pequeno papagaio) faz barulho arrastando as suas patas no forro do teto do meu quarto. Amanhã acordarei com o som de outros animais, galinhas e cavalos, porque estou na roça, agora, num vilarejo perto da Mata do Luna, de onde vieram os últimos muriquis do cativeiro. E serei invadida pelo sopro das cigarras, mais tarde. Estar imersa na floresta é conformar-se com esta permanente co-criação dos sentidos. Irei entrevistar um senhor que colaborou com o projeto no seu início, no avistamento e resgate dos “mono-carvoeiros”, como é mais conhecida a espécie na região (pelas suas manchas escuras lembrarem os trabalhadores do carvão), e que era dono de um cavalo por quem uma macaca se apaixonou. É uma história inusitada e que parece engraçada, mas que esconde um fundo triste. Esmeralda era uma muriqui que viveu isolada durante muitos anos, e que passou a imitar o comportamento sexual de um cavalo, durante o cio, querendo copular com esta outra espécie de animal, talvez porque as suas vocalizações são parecidas, e porque de certa forma, deixou de se perceber enquanto muriqui. Uma alienação comportamental pode ocorrer nestes primatas, que são seres altamente sociáveis, quando veem diminuir drasticamente o seu grupo (por exemplo, há um macho no cativeiro que não consegue acertar com a vagina da macaca, ejaculando nas suas costas, não apresentando qualquer disfunção neurológica… e julga-se que ele não aprendeu a copular porque não conviveu com fêmeas, ao longo do seu crescimento). Por isso, uma das medidas mais importantes propostas por biólogos e conservacionistas, hoje, é a criação de corredores ecológicos, ou seja, áreas estratégicas de ligação entre as matas, para que os muriquis possam circular.

Reserva de Ibitipoca

Reserva de Ibitipoca

Às vezes – e isto acontece muito em documentário - quando vivemos uma coisa qualquer que nos marca e depois vamos filmá-la, esquecemos o essencial. Esquecemos de pedir para a pessoa dizer a única coisa que interessa, esquecemos de filmá-la a fazer aquilo que realmente importa, que melhor traduz o tema, a sua força, aquilo que despertou esse fascínio inicial. Perdemo-nos no acessório, distraímo-nos com a realidade. Por isso é que, de vez em quando, é preciso voltar às coisas. Devido ao impacto dos meios de comunicação digitais, a capacidade de concentração dos seres humanos hoje já é menor do que a do peixinho dourado, que dura cerca de 7 segundos. O nosso cérebro estará assim a adaptar-se a uma atenção cada vez mais curta… pergunto-me quais serão, no futuro, os benefícios disto.

No caminho de volta para a Reserva, leio as últimas notícias do mundo: Trump quer transformar Gaza na “Riviera do Oriente Médio”, em Portugal um deputado foi acusado de roubar as malas dos passageiros no aeroporto de Lisboa, um incêndio de grandes proporções deflagrou numa fábrica de fantasias no Rio de Janeiro. Um surfista ainda salvou uma mulher de um afogamento no Havaí, cientistas descobriram um mamífero da época dos dinossauros considerado extinto, e estão cada vez mais perto da cura do Alzeimher… há também quem diga sobre a AI e os computadores quânticos, que graças à capacidade de análise dessas ferramentas - a nível molecular – será possível replicar efetivamente as formas como os alimentos são produzidos naturalmente no mundo e que, no futuro, não se morrerá mais de velhice. Encontrada recentemente na Indónésia, a espécie Zaglossus attenboroughi é um pequeno mamífero peludo, coberto de espinhos e com bico, que possui a capacidade de pôr ovos, como o ornitorrinco. Também Eliote, o primeiro muriqui a nascer em cativeiro há 5 anos no “Muriqui House”, está quase a atingir a maturidade sexual, e vai poder assegurar a continuidade da espécie.

Posso ser ingénua, mas continuo a acreditar que a natureza, os animais e as plantas, o planeta no qual estamos inseridos, é maior do que o fascismo. Num ápice, antes que os drones atirem, vem uma poeira cósmica, e varre as nossas angústias existenciais, eleva-se o mar junto aos resorts de luxo, e engole os carros voadores de Musk. Enquanto isso, os muriquis continuam a pular de galho em galho, e de vez em quando param para se abraçar, sob a flor do murici. À noite, à beira de um caminho, uma onça dá um salto para a jugular de uma égua, e bebe-lhe o sangue… depois, arranca-lhe com os dentes o coração do peito, e abandona-o. A natureza é cruel, porque ela impõe limites, dita a nossa fragilidade. Mas o mais extraordinário, é que a sua magia nunca acaba, apesar de invisível aos olhos… essa fonte nunca se esgota: é o mindfullness nos sonhos visionários de David Lynch e os versos desejantes de Maria Teresa Horta. E eu sempre vou querer espreitar o que Adília Lopes traz nos sacos, ao fim do dia, subindo as escadas até aos Anjos, e continuar a enviar-lhe flores, em pensamento… Um dia a dor já foi dilacerante, já me fez ver o nosso infortúnio, sentir o ódio, provar o veneno de quem me desprezou. Mas agora é hora de ir pelo rio, confiar, deixar o tempo do sorriso decidir, e reencontrar o amor.