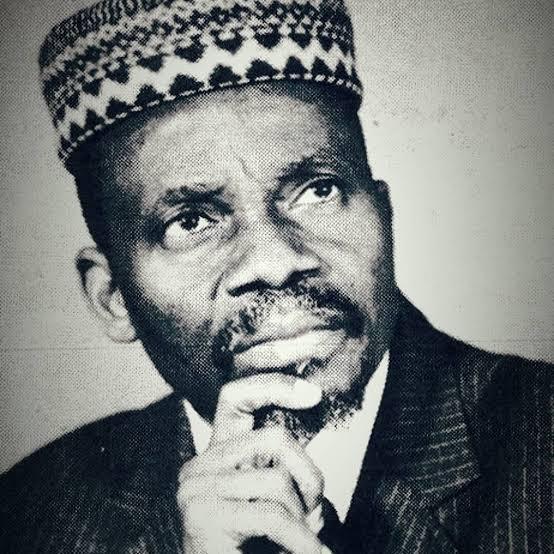

No centenário de nascimento de Uanhenga Xitu, o «luandense teimoso» de calomboloca

Na entrada do dia «15-XI [-1964]», a páginas 556, escreve José Luandino Vieira no seu testemunho magno do Campo de Concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, Papéis da Prisão — apontamentos, diário, correspondência (1962-1971)1: «O Mendes de Carvalho há 3 anos que aqui está mantendo o relógio na hora de Luanda. Luandense teimoso!» Retrato breve, a ponta seca veloz e certeira, contundente, com sua dose de humor e corrosão à medida das tenebrosas circunstâncias da época, aqui se condensa o carácter do cidadão e nacionalista angolano Agostinho Mendes de Carvalho, aliás Uanhenga Xitu, o escritor que trouxe «o mato» em toda a sua força telúrica e de voz viva e polífona para a moderna literatura angolana. E, se outro mérito não tivesse a obra ficcional do autor de Bola Com Feitiço, essa pequena jóia rara em qualquer literatura, esta fulguração criadora da linguagem sustentada pelo húmus mais fecundo da Terra que se abre aos mais interiores horizontes angolenses, com seus perfeitos e felizes casamentos de kimbundu e português na consumação dos seus dizeres efabulatórios e sábios, esta fulguração criadora, dizia, bastaria para colocar num muito especial patamar a obra do exímio contador de estórias da sanzala de Colomboloca — que escrevia «em jejum absoluto», «de madrugada o que me tem custado maka», muito embora «até agora nunca me considerei escritor», conforme se lê no «Inquérito aos Escritores» levado a cabo pela União dos Escritores Angolanos, adiante reproduzido. Na verdade, não é a qualquer escritor que acontece, como a Uanhenga Xitu, a criação de um personagem literário que extrapola a própria literatura e o seu criador, como é o caso desse Mestre Tamoda, para tomar vida própria e se entranhar na carne e no quotidiano dos seus leitores como um muito velho e bom Amigo, sempre disponível e presente, sem jamais trair ou melindrar, enfim, um desses Amigos que a Vida tão poucos nos dá.

Outras e outros, nestas justíssimas celebrações do seu centenário de nascimento — que coincide com o centenário de outro nacionalista e Poeta, ficcionista e pedagogo, também ele deportado para o Tarrafal durante longos anos2 — haverão de ter escrito sobre o nacionalista e preso político nas cadeias de Luanda e posteriormente no Campo de Concentração do Tarrafal, em Cabo Verde; outras e outros ainda, dissertarão sobre a sua obra. O meu breve testemunho serve para trazer de novo ao convívio dos leitores um poema que é uma metáfora e um libelo implacável dos seus algozes — «Nzonga Ia Dilamba», em seu título original kimbundu, cuja tradução para português é «O Grito de Angústia» — e o acima referido «Inquérito aos Escritores».

Uanhenga Xitu

Uanhenga Xitu

De Uanhenga Xitu, que não tive o prazer de conhecer pessoalmente, sei da existência, por dele me terem falado, de um outro poema, cujo título é justamente «SOU PUETA», assim mesmo grafado!, para além deste «Nzonga Ia Dilamba» / «O Grito de Angústia», que aqui resgato à sua quiçá obscuridade, no seu original em kimbundu e na tradução para língua portuguesa que dele fez José Luandino Vieira — ambos os trabalhos, de criação e de tradução, executados no Campo de Concentração do Tarrafal, em Cabo Verde —, e que posteriormente incorporou com toda a justiça nos seus Papéis da Prisão….

O outro testemunho aqui transcrito, são as respostas do autor de Maka na Sanzala a esse «Inquérito aos Escritores». Trata-se de um documento sobre a sua oficina de escrita e a biografia de alguns dos seus livros, que me parece conter dados de grande importância para quem estude a sua obra, ou simplesmente seja seu entusiasta e apaixonado leitor.

Permito-me, por fim (e aqui transcrita, com a devida autorização do seu entrevistador: «Autorizo a publicação da entrevista, sem qualquer problema. O depoimento é, acima de tudo, do Mendes Carvalho. Apenas agradeço a lembrança. Por isso deixo-vos a inteira liberdade de explicar a origem da entrevista nos termos que acharem melhor.»3), chamar a atenção para a longa entrevista que o jornalista e historiador cabo-verdiano José Vicente Lopes fez a Uanhenga Xitu, datada de «[Luanda, 06-08-08]», inserta na sua mais que importantíssima obra Tarrafal — Chão Bom, Memórias e Verdades4, onde a par das terríveis memórias do cativeiro e do exílio, das suas contingências e naturais desconchavos espinoteantes, da sua paixão e gratidão (de resto, comum a todos os presos políticos angolanos do Tarrafal) por Cabo Verde, pelo seu povo e pela sua Cultura, o autor de Manana, perguntado sobre a sua escrita, diz:

Os seus livros escreveu-os no Tarrafal?

Alguns sim.

Qual deles?

Manana e alguns comecei lá. O Mestre Cahito… O Ministro. Todos os meus livros foram escritos antes da independência.

Tinha tempo, não?

Sim. O ambiente era favorável. Quando me sentia cansado, ou à rasca, recorria aos meus colegas — [António] Jacinto, o Luandino — aquilo era um arsenal de sábios.

Sim, «um arsenal de sábios», mas de «sábios» renitentes, resistentes, a quem as Pátrias que não havia tanto devem das Pátrias que se consumaram, porque é na Obra desta gente que a História está — inteira, absoluta, humanamente contraditória, porém sem respaldos outros que não os do testemunho vivo, inexorável.

NZONGA IA DILAMBA5

Ngandu!

Ngandu ia-ngi-kuata

Iala iê ua-i-fundu mu muxiba ua kinama

Eme ku mulundu oko,

Eme ngi-di-kolo — ó:

Ngixi ngandu.

Ndandu jami

Ngandu ia-ngi-kuata

Iala iê nga-lu-ioua ku xixima

Ku muxima.

Ku mulundu oko,

Ngi-ku dilenu ko

Ngandu ée!

Ngandu!

Ngandu nga-lu-imona

Ia-di-fuangana ni kituta

Ngandu ia kalunga

Iandala ku-ngi-dia

O kinama kiami

O ani’ami

O ndandu jami

O ixi iami

ni ioso iami…

Ngandu!

Ngandu ia dinianga

ia kifumbe

ia kingulungumba

ngi ku dilenu-ko

— Manhi ngifua ni muenhi áa?

— Ngandu ze muene…

Masoxi ni maniinga mabita kiá.

Enge ngandu i-ng’ — ambata

O kinama kiami

O an’ami

O ndandu jami

O ixi iami

ni ioso iami…

Hâdia ku hâdia ne ku’alunga tua-ka-di sanga!

O GRITO DE ANGÚSTIA6

Jacaré!

O Jacaré atacou-me

As unhas encravaram nas veias da perna

Estou lá no monte

Estou a gritar:

Que é Jacaré.

Minha família

O Jacaré atacou-me

Sinto as dores das suas unhas

No coração

Lá no monte,

Ajudem-me

Jacaré ée!

Jacaré!

Estou a ver o Jacaré

Parece-se com um monstro

É um Jacaré perigoso

Que me quer comer

A minha perna

Os meus filhos

A minha família

A minha terra

e tudo que é meu…

Jacaré!

É um Jacaré caçador

É perigoso

É inimigo

Ajudem-me

— É verdade morro mesmo?

— É mesmo Jacaré…

Já não há lágrimas nem sangue

Foram levados pelo Jacaré

A minha perna

Os meus filhos

A minha família

A minha terra

e tudo que é meu…

Um dia nos encontraremos na morte!

INQUÉRITO AOS ESCRITORES: RESPONDE MENDES DE CARVALHO [UANHENGA XITU]7

Como iniciou a sua vida literária? (Como descobriu que era ou podia ser escritor, quando, em que circunstância)?

Não sei como comecei a vida literária. Lembro-me que na cadeia, para distrair as ideias, ultrapassar as fases do mau ambiente que reinava na cadeia, e como forma de sobreviver e não enlouquecer, resolvi escrever algo como simples apontamentos. Mas os camaradas e companheiros de cadeia Calazans Duarte e o malogrado Helder Neto acharam que os meus rascunhos continham matéria para futuro.

Teve dificuldades no início da sua actividade literária? (Pôde publicar logo? etc.)

Muitas dificuldades e as tenho até hoje. Escrevia apenas para mim e mostrava aos camaradas que me inspiravam confiança na cadeia do Tarrafal (Cabo Verde); quem me encorajava a continuar a escrever eram os companheiros António Jacinto e Luandino Vieira. Nunca me diziam o que estava errado. Aconselhavam guardar o rascunho e começar a escrever outro. Seis meses depois diziam para ir corrigir o primeiro e aí eu próprio reconhecia os meus erros. Recomendavam a ler mais vezes o conto. Também tive ajuda do chorado Higino Aires. Só comecei a publicar os contos depois de ser libertado. Faço lembrar que o «Mestre Tamoda» foi apanhado duas vezes e queimado pelas autoridades da cadeia da Casa da Reclusão de Angola e do Tarrafal.

Como escreveu Maka na Sanzala?

Escrevi Maka na Sanzala na cadeia e a razão que me levou a fazê-lo é o mesmo que deixei no número 1. Até agora nunca me considerei escritor. Faço apanhado para os escritores.

Como trabalha? (Como escreve: à mão, c/ rascunho, à máquina, de noite…)

Talvez seja defeito herdado da cadeia onde não tinha mesa; escrevo à mão sentado na cama com a cabeça inclinada à cabeceira da cama. Geralmente o faço de madrugada o que me tem custado maka. Escrevo em jejum absoluto.

Que pensa do papel desempenhado pela nossa literatura na luta de Libertação Nacional?

Foi grande. Conseguiu-se dizer ao regime colonial aquilo que de outra forma não se podia. Eis a razão porque as entidades do regime fascista português temiam as escritas. Para eles qualquer poema ou conto era um insulto.

Que papel pode desempenhar na reconstrução Nacional?

Escrevendo posso indicar aos jovens escritores caminhos para pesquisa dos nossos valores culturais.

Para que serve um escritor na nossa sociedade?

Incentivar os futuros escritores a elevar o grau do conhecimento sobre a nossa Cultura. Educar o leitor a achar a diferença entre o passado e o presente da nossa Sociedade Socialista.

Em que (livro) trabalha actualmente?

Os Sobreviventes da Máquina Colonial Depõem…

AGOSTINHO MENDES DE CARVALHO8

JOSÉ VICENTE LOPES

Agostinho Mendes de Carvalho, também conhecido por Uanhenga Xitu (seu pseudónimo literário), mentor do ‘Espalha Brasas’, um dos muitos grupos nacionalistas surgidos em Angola na segunda metade dos anos de 1950. Nasceu em Calomboloca, Catete, a 29 de Agosto de 1924. Escolarizado pelos metodistas, vai para Luanda aos 14 anos, onde se forma em enfermagem. Integrante do Processo dos 50, é preso em 1959 e desterrado para o Tarrafal em 1962 e aqui permanece até 1970. Foi ministro da Saúde, governador de Luanda, embaixador na RDA e deputado pelo MPLA à Assembleia Nacional.

Por que razão vai parar ao Tarrafal?

Eu sou mentor do Processo dos 50. Normalmente não digo Processo dos 50, porque o Processo dos 50 foi criado pela PIDE. À nossa organização tínhamos dado o nome de Espalha Brasas, porque estávamos à procura de um nome para incorporar as ideias políticas que nós tínhamos e não encontrávamos o nome. E, como havia perto do lugar onde estávamos a discutir uma formação chamada Bota Fogo (onde estava o Lopo do Nascimento, Contreira da Costa e outros), demos ao nosso grupo o nome de Espalha Brasas. O nosso grupo era um clube formado quase só por enfermeiros, embora houvesse alguns electricistas e outras profissões…

Havia muitas injustiças na altura e começámos a criar uma forma de reivindicações. E, enquanto isso não acontecia, íamos trocando algumas ideias. Uma vez formada essa ideia, começámos a reunir-nos para criar uma coisa mais estruturada. Alguns de nós fizemos circular essa ideia em todo o país, dando conta do que estava a passar, mas de uma forma indirecta. Nessa actividade dizíamos que queríamos fundos para uma associação de enfermeiros. Eu, por exemplo, fui ao Congo Belga; viajei com Amílcar Cabral no mesmo avião, da Sabena. Há uma cena engraçada.

Já se conheciam?

Um conhecimento de ver de longe, “bom dia, boa tarde…” Ele nesse dia estava acompanhado do Gabriel Leitão, José Maria (já morreram, coitados), no aeroporto. Eu conhecia o eng. Gabriel Leitão, que, por sua vez, conhecia o eng. Amílcar Cabral. Apresentámo-nos e lá embarcámos. No avião, ao Amílcar Cabral, que estava sentado à minha retaguarda, duas ou três cadeiras mais longe de mim, mandei-lhe um bilhete: “Eu, quando desembarcar, gostaria de falar consigo”, etc. A aeromoça traz-me a mensagem dele: “Está bem”. Mas ele, mesmo lá dentro, pediu-me para ter muito cuidado. “Talvez estejamos a ser vigiados”. Desembarcámos no aeroporto de N’Dili, conversámos um pouco e fui embora e ele prosseguiu a sua viagem para os EUA.

NA BOCA DO JACARÉ

Conversaram sobre o quê?

Não política, era a primeira vez, por isso eu não queria. O que é que estava a fazer, se conhecia Angola, essas coisas. Ele disse-me: “Vou aos EUA, depois volto, vou a Lisboa…” Eu disse: “Eu venho cá, depois vou a Brazzaville, tenho lá uns parentes e regresso depois”. Isso foi em Dezembro de 1958.

Eu fiz a viagem, os meus contactos. Procurei encontrar-me com o abade Youlou, cheguei a pedir uma audiência e comecei também a fazer contactos com os angolanos naturais daquela área. Depois vi o Tchechele, que era ministro do Congo, e mais outros. Nesse dia da audiência, eu estava sentado na sala, passado um tempo, veio um sujeito branco, militar, fardado, jovem e bonito, que me pergunta: “O senhor é Agostinho Mendes de Carvalho?…”, “Sim”, respondi. “Então daqui a pouco venho buscá-lo para ser recebido pelo senhor presidente”. Como eu também não sabia falar francês — apenas uma palavra ou outra —, estava à espera de um colega meu, que devia vir de Brazzaville, que perdera o barco que fazia a travessia, a minha ideia era pedir ajuda para Angola, já que os congoleses estavam independentes, mas como é que eu ia poder dizer isso à frente de um sujeito branco, francês, que vai fazer de intérprete? Não pensei duas vezes, vi a porta e fui embora. Aquilo para mim era como meter-me na boca do jacaré.

Tive encontros com jovens da universidade, estive com Kasavubu, com outros, mas com estes eu falava abertamente do problema de Angola. Depois disso voltei a Angola em Janeiro. Fiz o meu relatório aos companheiros. A 29 de Março de 1959 fomos presos, dia de Páscoa. Tinha convidado o meu primo Hoji Ya Henda — herói nacional aqui de Angola — para ir comer um cabrito, que eu já não comi.

Tínhamos mandado os documentos através de um jovem, José Manuel Lisboa, que vivia em Kinshasa, e que foi interceptado. Ele embarcou num avião da Sabena, que se fez à pista, mandaram parar, tiraram-no, meteram-no num jipe. Alguém viu e avisou-me. Avisado, comecei a preparar-me.

Foram presos, além de mim, o Pedro Benge, Sebastião Gaspar, Pascoal da Costa… Fomos julgados, eu apanhei 10 anos, com medidas de segurança. Eu era tido como “cabecilha”; quando a PIDE queria apertar com o pessoal dizia: “Diga só quem te aliciou. Quem te aliciou, não foi o Mendes de Carvalho?!” “Sim, foi o Mendes de Carvalho.” “Pronto, acabou!” Praticamente eu é que tinha feito mais, percorri Angola inteira como enfermeiro, Cabinda, Lubango, Huíla, Bié, Moxico… E nisso criei núcleos, e quando comecei a fazer a escrita algumas dessas cartas foram interceptadas.

Foi julgado, condenado e mandado para o Tarrafal?

Sim. Fomos julgados em 1961, houve o 4 de Fevereiro, e mandados para o Tarrafal em Fevereiro de 1962.

CHEGADA AO TARRAFAL

Lembra-se do dia em que chega a Cabo Verde?

Chegámos ao Sal através de um avião militar. Aí tomámos um barco, da Marinha de Guerra, e como era pequeno, ou por medidas de segurança, fomos separados. “Os mais perigosos vão primeiro. Mendes de Carvalho!…” E lá seguimos. Fomos recebidos por José Pedro Queimado Pinto, director, no porto do Tarrafal. Muita tropa junta, subimos nos camiões e entrámos no quintal, de onde só saí 10 anos depois.9

Que sentimento lhe veio à cabeça quando vocês entraram no campo?

Alguns soldados da Marinha, ao nos verem, comentaram entre si: “Estes não voltam, vão morrer por lá. Se os portugueses que lá estavam morreram…” Mas havia outros que nos diziam “coragem”. Vimos o panorama. O panorama do Sal era bonito, depois de Santiago, as montanhas também eram bonitas.

O vosso dia a dia no Tarrafal como é que era?

Já tínhamos ouvido falar do Tarrafal, as histórias que se contavam entre alguns presos portugueses, de delito comum, que estavam connosco ainda em Luanda. Não sabiam que nós íamos para o Tarrafal, nem nós sabíamos, mas iam contando coisas do Tarrafal. Sabendo disso, tomámos todas as medidas cautelares. Os soldados que nos acompanharam daqui para lá achei que eles nos iam fazer a vida cara, outros cabo-verdianos — polícias auxiliares — iam nos dando informações de longe. E habituámo-nos. Depois de Queimado Pinto, vieram mais dois ou três directores, e portámo-nos muito bem. Havia um tal Adelino Fernandes, natural do Tarrafal, que era secretário da cadeia, e a mulher dele, nossa conterrânea, era escriturária. Na Praia estava a Mementa, casada com um enfermeiro, que nos dava apoio moral, de todas as maneiras e feitios. E quando podia passar-nos um bilhete passava; às vezes, era apanhada pela polícia, e lá sofria qualquer coisa.

Ou seja, o senhor fica de 62 a…

Eu saí em 1970, estive lá oito anos.

Outra coisa, quando vocês chegaram ao Tarrafal os portugueses já lá não estavam?

Sim, já lá não estavam. Tivemos lá um enfermeiro, que eu visito sempre que vou a Cabo Verde, Cipriano Leão. Acompanhou-nos muito bem. Mostraram-nos as sepulturas, “a frigideira era aqui”, também lá encontrámos um destacamento militar de portugueses idos de Portugal, que já lá estava, além do destacamento policial que foi connosco.

Vocês angolanos eram quantos?

Éramos uns cinquenta e tal. Muito maior número eram os guineenses.

Eles encontram vocês lá ou foi o contrário?

Eles encontram-nos lá.

Havia pontes entre vocês?

Clandestinas.

De que tipo?

Esconder papéis debaixo de umas pedras, Morse, fazíamos sinais de que no ponto tal havia qualquer coisa. Uma vez que a lavandaria e o escritório10 eram iguais, comíamos, lavávamos a roupa, em horas estabelecidas, e alguém deixava qualquer coisa.

Recorda-se de algum guineense em particular?

Conheci muitos. Quando saí da cadeia, fui lá. Um deles é que me ofereceu a súmbia, que eu guardei para não despertar a atenção dos responsáveis da cadeia. Mas depois de sair da prisão, passei a usar a súmbia até hoje.

Tornou-se a sua marca, você é o único angolano que usa súmbia, que eu saiba.

(risos) É verdade.

Entre vocês como é que passavam o tempo?

Jogávamos às cartas, xadrez e outros divertimentos. Também tínhamos autorização para jogar à bola. Podíamos também ir ouvir missa e estudávamos. E mais nada.

Chegaram, inclusive, a fazer exames, não?

Eu fiz lá o meu primeiro ciclo. Fui da cadeia para o liceu da Praia. Estudei até quase o quinto ano, mas não fiz exame, que fiz aqui em Luanda. Mas os outros continuaram a estudar lá. Uns o curso comercial, outros o inglês, alemão; eu, por exemplo, estudava alemão, sem nunca pensar que um dia seria embaixador na Alemanha. Aprendi algumas palavras que me valeram a pena, mas eu estudava mais o inglês.

Material didáctico, como é que vocês faziam?

Mandávamos comprar através dos soldados que iam para a Praia ou então por via oficial, cadernos.

Em termos de tratos, vocês foram maltratados no Tarrafal?

Em relação ao que os outros lá passaram, não. Os outros passaram muito mal.

Os portugueses?

Sim, os portugueses, eles, sim, passaram muito mal. Nós não fomos muito maltratados. Íamos à praia, nadávamos, e quando tocava o apito, vínhamos a pé…

E trabalhavam também?

Quisemos trabalhar… E trabalhar era colher areia, pedras, umas pedritas, pôr de um lado para o outro. Mais para passar tempo.

A vossa presença no Tarrafal não foi explorada pelo MPLA, em termos de denúncia?

Chegou.

E os ecos disso chegavam até vocês?

Alguns. Nós tínhamos correspondência, só que as nossas cartas chegavam todas riscadas, às vezes tesouradas, em que acabávamos por receber apenas tiras de papel. Mas calhava também que elas eram cobertas por tinta-da-china, não se percebia nada, mas nos divertíamos muito para adivinhar o que se queria dizer. Era muito difícil. Mas, por intermédio da Mementa e outros, havia o nosso “subterrâneo da liberdade”. Como eu ia muitas vezes à Praia, doente (fui lá operado a hemorróidas e sinusite), eu tinha já muita amizade com os médicos.

O Neto chegou a visitá-los?

Não, ele já tinha passado primeiro, antes de nós.

Sim, ele esteve em Santo Antão…

Sim, só ouvimos a fama dele… Havia uma família, Querido, de Santa Catarina, estava sempre connosco.

Qual deles, o Jorge ou o José Maria?

Já não me lembro. O próprio director da cadeia era de Santa Catarina.

O Eduardo Fontes.

Sim, quando passávamos por lá, ele ia visitar a família, nós ficávamos no carro. E a mãe dele: “Dadinho, porque é que vocês têm esses homens, assim? Coitados!” “Oh, mãe, isso é um problema do Estado, a mãe deixe-se estar!” “Mas Dadinho, posso dar-lhes uma coisinha?”, “Sim, pode, mas a mãe não se habitue!” Lá vinha ela com uma laranja, às vezes, uma banana, enfim, fomos muito bem tratados.

Mesmo pelo Eduardo Fontes?

O Dadinho era carrasco. Em relação aos outros directores que lá passaram foi o que mais nos apertou, mas não nos batia. Mas íamos ao Tarrafal, à Praia, onde havia um polícia muito bom, de uma ilha qualquer…

Os seus livros escreveu-os no Tarrafal?

Alguns sim.

Qual deles?

Manana e alguns comecei lá. O Mestre Cahito… O Ministro. Todos os meus livros foram escritos antes da independência.

Tinha tempo, não?

Sim. O ambiente era favorável. Quando me sentia cansado, ou à rasca, recorria aos meus colegas — o Jacinto, o Luandino — aquilo era um arsenal de sábios.

Do grupo, escritores eram você, António Jacinto, António Cardoso, Luandino…

Éramos quatro.

Vocês faziam tertúlias?

Às vezes, o assunto vinha, falávamos, discutíamos…

O facto de serem escritores isso formava entre vocês uma afinidade especial, suponho.

Sim, sem dúvida. Havia também o Helder Neto, que também escrevia, mas que nunca chegou a publicar.

O Liceu Vieira Dias deixou de criar?

Ele fazia e tocava. Às vezes a gente insistia com ele: “Como é que se faz esta nota, ensina-nos!” Lá ia ele.

Entre vocês havia uma hierarquia ou eram todos primus inter pares?

Primus inter pares (risos), éramos colegas. Havia o chefe da caserna, quem limpava, quem não limpava…

À ESPERA DA INDEPENDÊNCIA

Esse período vos moldou de alguma forma ou nem por isso?

Do ponto de vista psicológico, sim. Amadurecemos muito, no aspecto político, inclusive. No aspecto psicológico, passámos o tempo à espera da independência: “Um dia desses, um dia desses…” Como eu disse, antes de ser preso, passei por vários lugares, por isso a maior parte dos directores ou administradores do Tarrafal eu conhecia-os ou eles me conheciam. Um dia, por exemplo, eu tive lá uma cena. Estávamos a comer — batata doce, um prato que eu gosto muito — e estava lá um polícia, quando a gente comia estava sempre um polícia a tomar-nos conta, cá fora debaixo de uma árvore. Eu nesse dia voltei para um companheiro e comentei: “A batata é boa mas é pouca”. O polícia foi contar ao director do campo…

Qual deles?

Queimado Pinto, que veio e começou a gritar: “Senhor Mendes de Carvalho, eu conheço as suas makas lá no Mungo, Bailundo, os problemas com o Zé da Moma, o senhor está aqui agora a fazer reivindicações!” Eu fiquei parvo a olhar para ele. “Bolas, isto está muito mal. A batata é boa mas é pouca dá este problema!” Desde aquela data fiquei marcado e fiquei com essa psicose. Mas, de uma forma geral, o tratamento era quase igual ao dos outros.

Destes anos que esteve no Tarrafal, o que guarda de mais positivo na sua memória?

Saudades. Eu saí de lá e senti saudades de Cabo Verde. A morna, ver a ilha do Fogo de longe, aquele vulcão, mesmo o crioulo. Tenho muitas saudades. As canções cabo-verdianas. Eu quando chego a Cabo Verde, sinto-me em casa, sou recebido com toda a satisfação e começo a procurar pelas pessoas.

E o mais negativo?

O trabalho. A falta de casas de banho, nós é que tínhamos de carregar os barris com os nossos dejectos, que íamos despejar nuns buracos. Mas convenci-me que era preso e que podia ser pior.

Nunca alimentou nenhuma pretensão de fugir dali?

Todo o preso tem isso. Assim que o fecham à chave, o seu primeiro impulso é ir à janela espreitar. Mas não conclui o sonho.

Era uma missão impossível no Tarrafal?

Sim, impossível. Cercados pela água, montanhas… Era impossível, não valia a pena, um suicídio. Às vezes, barcos chegavam ao Tarrafal, encostavam, víamos tripulantes, alguns africanos, também víamos barcos a passar de longe, ao largo, mas não havia hipótese de fuga.

Consigo ainda no Tarrafal chegam os cabo-verdianos.

Sim, o Luís Fonseca, o Lineu [Miranda]… Mas estávamos separados.

Nunca estabeleceram pontes?

Com um ou outro preso, sim, através de sinais.

Consigo lá chegaram também outros elementos de Angola…

Sim, começaram a chegar. Primeiro um grupo, depois os Pintos de Andrade e outros.

Inclusive elementos da UNITA.

Sim, mas éramos todos misturados.

E como é que vocês se relacionavam?

Muito bem.

Não havia aquelas quezílias…

Não, ali estávamos todos no mesmo barco, ali, quem quisesse fazer barulho afogava-se. Nem era preciso tentar.

Foi o Tarrafal que lhe ensinou que tinha de conviver com o pessoal da UNITA?

Sim, e saímos amigos. Por exemplo, o pai do Tito Chingunji [Eduardo Jonatão Chingunji] estava comigo e deu-me cartas, bilhetes, quando saí, em 1973, cheguei e mandei chamar os filhos que vieram almoçar na minha casa.

Quando regressa a Angola, depois do Tarrafal, continua com a sua militância política?

Sim, mas de uma forma muito cautelosa. Eu tinha feito uma declaração a dizer que nunca mais ia entrar na política, uma autêntica estupidez, como é que um homem nunca mais entra na política? É a própria vida que nos oferece essa oportunidade, desde que haja injustiças permanentes. Depois disso meti-me no partido [MPLA], fui membro do Comité Central, deputado à Assembleia do Povo…

Chegou a ser governante também, não?

Fui ministro da Saúde, secretário de Estado de já não sei do quê, fui secretário-geral da Cruz Vermelha… Fui governador (na altura comissário) da província de Luanda.

Sente-se um homem realizado?

Sinto-me um homem realizado porque tenho muitos amigos. Muitos fãs. E, por todos os lados por onde passo, recebo ovações. Isso basta-me. Ter bens, não tenho. Os meus bens são as amizades. Por isso, sinto-me realizado.

[Luanda, 06-08-08]

- 1. José Luandino Vieira, Papéis da Prisão — apontamentos, diário, correspondência (1962-1971), organização de Margarida Calafate Ribeiro, Mónica V. Silva e Roberto Vecchi, Alfragide, Editorial Caminho, 2015.

- 2. Falo de António Jacinto (Luanda, 28 de Setembro de 1924 — Lisboa, 23 de Junho de 1991), de quem neste momento ultimo o prefácio para a edição comemorativa do seu centenário de nascimento — uma alentada Obra Reunida de mais de seiscentas páginas —, por mim organizada, prefaciada e anotada.

- 3. Carta electrónica (vulgo e-mail, em linguarês de base comunicacional século XXI) de José Vicente Lopes para Zetho Cunha Gonçalves, datada de «4 de set. 2024, 18:08».

- 4. José Vicente Lopes, Tarrafal — Chão Bom, Memórias e Verdades, 2 Vol., IIPC — Instituto da Investigação e do Património Culturais, Praia, Cabo Verde, 2.ª ed., 2.º vol., 2012, pp. 25.

- 5. José Luandino Vieira, op. cit., pp. 619-620.

- 6. Tradução de José Luandino Vieira, op. cit., pp. 1002-1003.

- 7. In: Lavra e Oficina, n.º 14, União dos Escritores Angolanos, Luanda, Novembro de 1979.

- 8. José Vicente Lopes, op. cit., pp. 21-26.

- 9. Ao longo da entrevista notar-se-ão algumas discrepâncias nas datas de permanência de Uanhenga Xitu no Campo de Concentração do Tarrafal. Na presente transcrição, mantêm-se essas discrepâncias. Porém, confirma-se a sua saída do Tarrafal, a pp. 959 de Papéis da Prisão…, onde, na entrada do dia «Julho, 12 [1970]», José Luandino Vieira anota: «Às 11 horas saiu o Mendes de Carvalho.» (Nota de Z.C.G.)

- 10. Trata-se certamente de um lapso, já que a palavra certa será “refeitório”. (Nota de Z.C.G.)