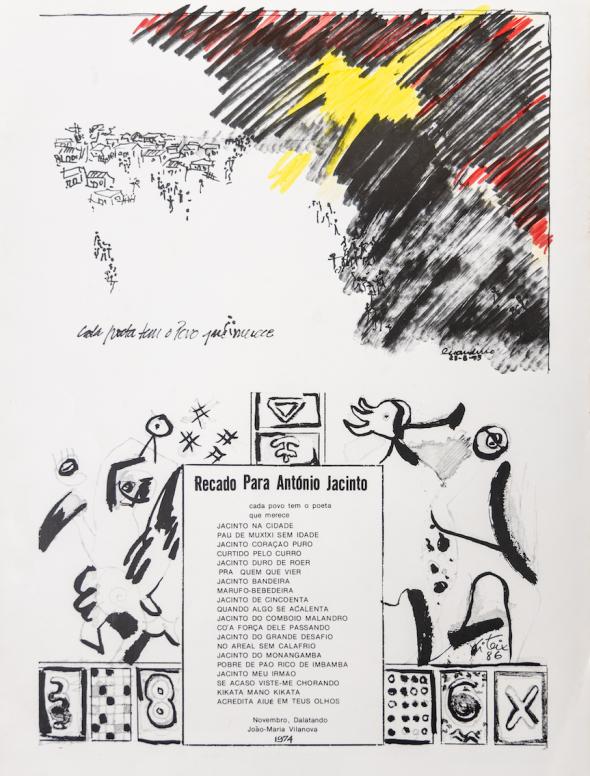

António Jacinto ou o empenhamento poético para a liberdade

Esta é a edição do centenário de nascimento do poeta (para quem «a poesia deve ser pura e simples, para que todos a compreendam), ficcionista e nacionalista angolano António Jacinto (Luanda, 28 de Setembro de 1924 — Lisboa, 23 de Junho de 1991), comemorativa dos 50 anos de independência nacional de Angola, pela qual lutou a vida inteira, pagando por isso o alto preço da prisão política, acabando por ser desterrado, depois de ter passado «por todas as cadeias disponíveis na nossa terra de Luanda»1, como tantos outros nacionalistas angolanos do chamado «Processo dos 50», para o Campo de Concentração do Tarrafal, na ilha de Santiago, em Cabo Verde, onde chegou a 13 de Agosto de 1964, e de onde só foi libertado, juntamente com o também escritor e nacionalista angolano José Luandino Vieira, a 15 de Junho de 1972. Saíram em regime de liberdade condicional, com imposição de residência fixa em Lisboa, de onde, clandestinamente e iludindo a apertada vigilância da Pide (a polícia política de Salazar), conseguiu evadir-se para França e daí para Argel2, indo juntar-se posteriormente às forças da guerrilha do MPLA. Na condição de poeta-guerrilheiro, dirigiu o CIR (Centro de Instrução Revolucionária) Kalunga, em Dolisie, na República do Congo, junto à fronteira com Cabinda, até ao acordo de cessar-fogo entre o exército português e o MPLA, em Outubro de 1974, tendo chegado a Luanda a 8 de Novembro de 1974, integrando a primeira delegação oficial do MPLA a entrar livremente em Angola.

MPLA, Luanda

MPLA, Luanda

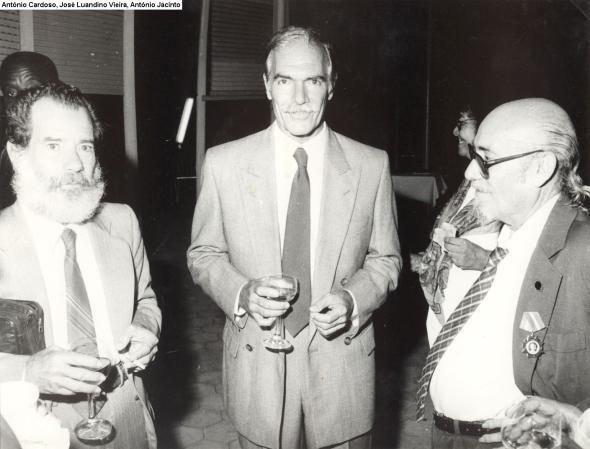

Este livro, seguindo rigorosamente a ortografia do autor — que abre com o texto de um inquérito feito em 1981 pela União dos Escritores Angolanos aos seus membros, «À laia de Prefácio do Autor», e encerra com o fac-símile do processo de julgamento político, acusação e condenação pelo Tribunal Militar de Luanda, cujas primeiras declarações registadas datam de 26 de Junho de 1962 —, acolhe nas suas páginas, por ordem cronológica, todos os livros publicados em vida pelo autor (Poemas, 1961; Vôvô Bartolomeu seguido dos poemas Era Uma Vez… e Outra Vez Vôvô Bartolomeu, 1979; Em Kiluanji do Golungo, 1984; Sobreviver em Tarrafal de Santiago, 1985; Prometeu3, 1987; Fábulas de Sanji, 1988), a que se seguem os contos infantis inéditos escritos no Tarrafal para o seu filho Manuel, que tinha meses quando Jacinto foi preso, em 1961, sob o título genérico Livro de Mané; um conjunto de 21 «Poemas dispersos e inéditos»; «Alguma correspondência»; «Textos, depoimentos e entrevistas»; «Prefácios à obra de António Jacinto e marginália crítica»; «Testemunhos íntimos» e, a fechar, o já citado «Fac-símile do processo de julgamento político, acusação e condenação de António Jacinto, António Cardoso e José Luandino Vieira.

tríade, António Cardoso, José Luandino Vieira e António Jacinto

tríade, António Cardoso, José Luandino Vieira e António Jacinto

Não obstante desde meados do século XIX se verificar um esforço para a criação de uma literatura de pendor nacionalista, é com o Movimento dos Novos Intelectuais de Angola, sob o lema «Vamos Descobrir Angola!», em 1948 (na sequência do fim da Segunda Guerra Mundial e das novas perspectivas de emancipação dos povos africanos para a sua definitiva libertação dos vários colonialismos), que a moderna literatura angolana, então com especial destaque para a poesia, definitivamente se consolida e paulatinamente se vai afirmando e impondo, desde a publicação dos quatro números de Mensagem, entre 1951 e 1952, em cujo propósito programático, se afirma:

Mensagem será, — nós o queremos! — o marco iniciador de uma Cultura Nova, de Angola e por Angola, fundamentalmente angolana, que os jovens da nossa Terra estão construindo. (…) Urge criar e levar a Cultura de Angola além fronteiras, na voz altissonante dos nossos poetas e escritores; na paleta e no cinzel seguro dos nossos artistas plásticos; ao som dos acordes triunfais da nossa música que os nossos músicos e compositores irão buscar aos férteis motivos que a nossa Terra, grande e maravilhosa, lhes oferece.

Não espanta, por isso, que sejam nacionalistas os seus principais poetas e mentores: Agostinho Neto, António Jacinto e Viriato da Cruz, para citar apenas os que mais perenemente se inscreveram na História que construíam, no mais lato sentido, da libertação de Angola do colonialismo português e na conquista efectiva da sua independência nacional. Outro nome preponderante, no campo teórico, é o de Mário Pinto de Andrade, futuro autor de Origens do Nacionalismo Africano, obra fundamental recentemente reeditada em Portugal pela Livraria Letra Livre.

Movimento de afirmação e de resgate da Cultura angolana, impondo-a na sua materialização efectiva através sobretudo da poesia — uma poesia essencialmente concebida como meio de denúncia dos desmandos coloniais, de celebração da Terra-Mãe e da pátria a haver —, num tom eminentemente centrado na consciencialização política. E, neste sentido, sublinhe-se esta frase de António Jacinto em carta para Mário Pinto de Andrade, datada de «Luanda, 1 de Fevereiro de 1952»: «Eu creio firmemente que é pela Poesia que tudo vai começar.» Está aqui condensado todo um propósito programático, isto é, o empenhamento poético para a Liberdade, na conquista de uma Angola livre e independente, sem credos nem cores de pele a cercearem os seus mais almejados ideais.

Na consumação poemática da moderna poesia angolana nascente — e não é dizer pouco —, coube a António Jacinto (e injusto seria obnubilar aqui os poemas «Makèzú» e «Sô Santo» de Viriato da Cruz) a primazia do expurgo de exotismos linguísticos e a potenciação, através de uma eficientíssima subversão sintáctica da língua portuguesa, de uma nova linguagem poética e a criação estética de um ritmo novo para o poema, posto que também a Jacinto, como a Manuel Bandeira, na sua belíssima «Evocação do Recife», «A vida não [lhe] chegava pelos jornais nem pelos livros / Vinha da boca do povo na língua errada do povo / Língua certa do povo / Porque ele é que fala gostoso o português […] / Ao passo que nós / O que fazemos / É macaquear / A sintaxe lusíada». Exemplos acabados do que acabo de afirmar são os poemas «Canção do entardecer (cantiga de roda)», «Castigo pró comboio malandro», «Monangamba» (um «dos mais fortes poemas reivindicativos da língua portuguesa», no dizer de Mário Pinto de Andrade, citado na «Nota» que abre a edição de Poemas, de 1961) e «Poema da alienação». Mas é também António Jacinto quem assina um dos mais belos, dos mais pungentes poemas de amor de qualquer literatura: «Carta dum contratado». Outro poema, inequivocamente nesse mesmo patamar, é «Namoro», de Viriato da Cruz.

E aqui chegados, vale a pena transcrever as palavras de Pedro Sobrinho no seu «Panorama geral da literatura em Angola»4, dedicadas ao autor de «Castigo pró comboio malandro», por certo uma das primeiras leituras críticas à sua poesia:

“Finalmente António Jacinto. Este é o poeta que o angolano reconhece a uma simples leitura. Dotado de um poderoso sentido de ouvido, perfeitamente integrado no ambiente que o cerca, servido por um espírito de curiosidade sem par, Jacinto capta os anseios do povo angolano e possui o talento de os transmitir, conservando a musicalidade e a originalidade da frase, dando beleza ao monólogo, realçando a entoação característica do português falado em Angola. Jacinto é a poesia da terra. A poesia de Jacinto cheira a caju e a manga, lembra desabafo de monangamba, soa qual silvo de endiabrado comboio malandro estremecendo o muro das recordações subtis do dia-a-dia em Angola.”

Um muito íntimo e poderosíssimo conhecimento das literaturas da tradição oral kimbundu está implícito em toda a sua criação literária, numa re-criação oficinal de autor e não numa mera transposição em forma de livre versão ou fidelíssima tradução do texto original das oraturas. E essa característica, que na poesia se apossa do ritmo do poema, dos metafóricos sublinhados de seus temas e motivos, é justamente na prosa de ficção que Jacinto mais expansivamente recria e reinventa esse fabulário maravilhoso da memória colectiva do povo, que é também a sua mais íntima mundividência, desde a infância encantada lá «em terras de Tunda-a-Sanji».

Não por acaso, os contos de Jacinto são todos eles elaborados num sentido de fábula (aliás, um dos seus livros tem mesmo como título Fábulas de Sanji), com requintada ironia em suas alegorias expansivas, através das quais a verdade moral surge sub-repticiamente num poder encantatório de uma eficácia contundente, súbita e fulminante. De resto, é o próprio autor quem, na «Explicação» que abre este livro, o diz:

Estas crónicas do antigamente no mais antanho, são ainda umas outras fábulas de sanji, subtraídas a um maior conjunto de exercícios didácticos de aplicação estilística — que o escrever do poeta é sempre fabular ou confabular — acrescidas de um poema, também fábula, como ponto final [.]

Outra característica da sua obra de ficção é o facto de, excepto Em Kiluanji do Golungo, todos os contos serem entremeados de poemas, como se as prosas (e a sua efabulação, naturalmente) fossem um espelho reflexo da poesia, ou vice-versa. Isso mesmo se verifica em Vôvô Bartolomeu (conto) seguido dos poemas Era Uma Vez… e Outra Vez Vôvô Barlolomeu, em Prometeu e em Fábulas de Sanji, livro maioritariamente escrito no Campo de Concentração do Tarrafal, como, de resto, parte muito substancial da sua obra.

Um caso de coragem a merecer aqui registo e vénia, é o facto de Carlos Ervedosa, por certo o “fiel depositário” dos manuscritos, ter ousado publicar em Mensagem

Mensagem, Ano XVI, N.º 1, Lisboa, Julho — 64, pp. 87-88, 80-81 e 100, respectivamente. Neste mesmo número, foram ainda publicados os poemas «Sonho» e «Grito negro» de José Craveirinha e o conto «Inventário de imóveis e jacentes» de Luís Bernardo Honwana (pp. 25, 66 e 88, 90-92), quando ambos estavam também encarcerados pela Pide em Lourenço Marques, Moçambique, pelas mesmas razões que levaram Jacinto e Luandino à prisão e à deportação. Registe-se ter sido este o último número publicado, tendo a CEI sido extinta em 1965 pelo governo de Salazar, tal como a Sociedade Portuguesa de Escritores, na sequência da atribuição do Grande Prémio de Novelística da Sociedade Portuguesa de Escritores ao livro Luuanda, de José Luandino Vieira, então preso no Campo de Concentração do Tarrafal, em Cabo Verde.

, sob a direcção de Alberto Rui Pereira, o poema de António Jacinto «Era Uma Vez…» (que viria a integrar Vôvô Bartolomeu…), o conto tradicional recolhido por José Luandino Vieira «Porquê o morcego come de noite» (com a indicação «narrou A. Imama») e a sua tradução do poema «No sítio que acaba o arco-íris» do poeta sul-africano Richard Rive, quando ambos se encontravam presos em Luanda desde meados de 1961 e em vésperas de serem deportados para o Campo de Concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, o que aconteceu a 31 de Julho de 1964.

Construído pelo Estado Novo de Salazar em 1936, à “imagem e semelhança” dos campos nazis, com a designação de Colónia Penal do Tarrafal, o Campo de Concentração do Tarrafal destinou-se primeiramente a receber deportados os presos políticos portugueses, anti-fascistas e anti-salazaristas, nas mais degradantes condições. Por lá passaram 340 opositores ao regime, tendo pelo menos 34 deles ali morrido.

Desactivado em 1954, viria a ser reaberto, com o novo nome de Campo de Trabalho de Chão Bom, a 17 de Junho de 1961 (portaria n.º 18.539), sob os auspícios de Adriano Moreira, então ministro do Ultramar do governo de Salazar, na sequência do início da luta armada de libertação nacional, para receber os nacionalistas angolanos, com especial destaque, nesta primeira fase, para os condenados no chamado «Processo dos 50», tendo os primeiros deportados chegado ao Campo a 25 e 26 de Fevereiro de 1962. É a este grupo que se vêm juntar António Jacinto, António Cardoso e José Luandino Vieira, em 1964. Posteriormente, entre 1969 e 1970, mais deportados chegam de Angola, totalizando, no seu cômputo geral, 106 angolanos, a que se devem somar mais 100 bissau-guineenses e 20 cabo-verdianos, até ao fecho definitivo do Campo, a 1 de Maio de 1974.

É neste espaço concentracionário, concebido para promover a despersonalização do indivíduo, despossuí-lo do seu mais íntimo resquício humano, e que se tornaria no «monumento de libertação dos países africanos de expressão portuguesa», nas palavras de Amadeu Amorim5, que António Jacinto, à semelhança de António Cardoso, José Luandino Vieira, Beto Van-Dúnem, Manuel Pedro Pacavira e Agostinho Mendes de Carvalho/Uanhenga Xitu (estes dois últimos, que ali descobriram e desenvolveram o seu talento para a escrita de ficção e lá o exerceram) escreveram parte muito substancial das suas obras, não apenas contra o desespero e a solidão extrema, mas como um acto de afirmação política da sua angolanidade e da firme certeza de que não era em vão tanta privação e sofrimento: o seu sonho de Angola independente, mesmo tardando, haveria de se realizar. E as suas obras são ainda hoje páginas importantíssimas na verdadeira História do país a construir-se. De resto, já vai sendo tempo para se pensar muito seriamente na criação, com o apoio da UNESCO, naturalmente, de um Memorial Literário do Campo de Concentração do Tarrafal, publicando todos os livros aí escritos pelos presos políticos, desde os portugueses aos angolanos, cabo-verdianos e bissau-guineenses, como tributo e preservação da memória, esse bem mais que sagrado, nestes tempos hediondos e tão afeitos à implacável rasura dela, ou à sua despudorada distorção, se não mesmo obnubilação premeditada, quer pessoal quer colectiva.

No caso concreto de António Jacinto, para além das aulas que ali dava, de Contabilidade e Comércio, eivadas de Política no mais rigoroso sentido do termo, e da sua contribuição no extermínio do analfabetismo na prisão (a alfabetização e o ensino foram sempre uma paixão sua obsessiva), escreveu a quase totalidade dos contos-fábulas acima referidos, de Fábulas de Sanji, as belíssimas e comoventes estórias infantis do inédito Livro de Mané, e essa epopeia trágica, carregada de lirismo e de Ternura, que é Sobreviver em Tarrafal de Santiago, para além dos seis poemas que confiou então a Luandino, que os incluiu nos seus Papéis da Prisão6 (e aqui são reproduzidos em «Poemas dispersos e inéditos»), com o seguinte comentário: «Foi pena ter estado tanto tempo s/ versejar. Agora ainda está um bocado perro… mas bom como antigamente.»

E assim se prova como, por condicionalismos históricos, sociais e políticos, a moderna poesia e literatura angolanas se foi produzindo e afirmando numa comunhão plena do Homem com a Mãe-Terra, sob o signo da diáspora, do desenraizamento, da deportação e do exílio. Afinal, o preço da angolanidade: a conquista de um rosto soberano sobre os espaços do mundo. Pela Poesia, latejando os rios e o sangue de uma Pátria viva no fulgor da sua múltipla memória cultural. Porque Jacinto lê-se com o ouvido, de «olhos secos» e límpidos. A ternura sábia que perpassa toda a sua obra — onde o ódio (e quanta razão lhe assistiu tanta vez para fazer do ódio uma espécie de segunda pátria, o que só imaginar se pode!) jamais o toldou, lhe torpedeou a lucidez e os sentidos — é um dos milagres deste Homem que perfeitamente sabia, como o diz na voz mais alta o poeta português António José Forte (1931—1988), que «já não há tempo para confusões — a Revolução é um momento, o revolucionário todos os momentos.»7

Livro de Mané, que abre com uma série de colagens de recortes de umas «Histórias de Leões» publicadas em jornal que não foi possível localizar nem identificar, e também sem indicação de autores de texto e ilustrações, datada de «Cabo Verde, 1966», começa pela seguinte nota de um pai para um filho que, na mais rigorosa verdade não conhece, forçado a separar-se dele quando Mané tinha meses de idade, e que aqui se dá a público como “peça arqueológica literária” e como testemunho de grandeza de um ser humano chamado António Jacinto, a quem a Ternura se sobrepõe sempre aos instintos menores da Criação:

Mané

Cortado de um jornal e adaptado de histórias, aprendidas na minha infância e quase esquecidas já, este é um trabalho feito com muito carinho e alguma paciência, a atestar que o Pai gosta muito do Mané e sente satisfação em fazer alguma coisa para ele.

PAI

Seguem-se mais quatro contos-fábulas, «A história do leão e do rato», «O leão latagão e o veado castanho», «De como o cágado enganou o leão e ganhou uma aposta ou como se conclui que é mau apostar, mesmo sobre certezas sabidas» e «Serões do Mané: o morcego noctívago».

São estórias advindas das oraturas, «aprendidas na minha infância e quase esquecidas já», aqui prodigiosamente reinventadas com todo o seu poder onírico e maravilhoso, seu prodigioso encantamento, numa escrita límpida, fluida como as águas dos seus rios de antanho, lá no Cariavo, onde o Mané, a quem as estórias se dirigem, ou a elas é convocado à sua escuta e leitura, torna-se, metaforicamente, todas as crianças do mundo. Jacinto tem o preciosíssimo dom de ser uma criança dirigindo-se a outra(s) criança(s) — coisa tão rara na literatura para a infância, onde tanta imbecilidade é escrita e publicada, sem qualquer apelo à prodigiosa imaginação infantil, julgando o chamado adulto e autor ser a criança um debilóide, um patetinha, um atrasado mental, quando é justamente o contrário: uma criança é sempre um génio inquiridor e um ser absolutamente amoral. Só ela tem o justo sentido da justiça, só ela é capaz de não ser nunca hipócrita, posto só gostar de quem verdadeiramente gosta dela, de igual para igual! E isso sabe-o demasiado bem o autor destas belíssimas estórias para a infância, que bem merecem editor que as leve destas páginas (onde sempre continuarão a estar e de cujo corpus continuarão a fazer parte integrante) para livros que seduzam por esse mundo adiante cada vez mais infantes e infantas, que com elas possam encantadamente aprender a soletrar as suas primeiras letras. Ou a não perder nunca a infância, esse inestimável tesouro.

Luandino, capa Jacinto

Luandino, capa Jacinto

«Poemas dispersos e inéditos» recolhe os primeiros poemas escritos pelo autor, e também alguns outros mais tardios — inéditos e/ou publicados avulsa e dispersamente —, para além dos seis poemas escritos no Tarrafal e já acima referidos, numa factura de escrita entre 1945 e 1988. Destes poemas, dois há que merecem especial menção pela revelação do carácter ético e afectivo do autor de Sobreviver em Tarrafal de Santiago: «Um poema de saudade», irónica rememoração da visita do marechal Óscar Fragoso Carmona, então Presidente da República portuguesa, em 1938 a Angola, de que Jacinto conta a sua génese na entrevista concedida a Michel Laban, aqui publicada (p. –), e o poema «Marco», escrito na morte do seu sobrinho-neto, ao qual a sua sobrinha Cecília do Amaral Martins se refere num dos depoimentos, em «Testemunhos íntimos» (p. –).

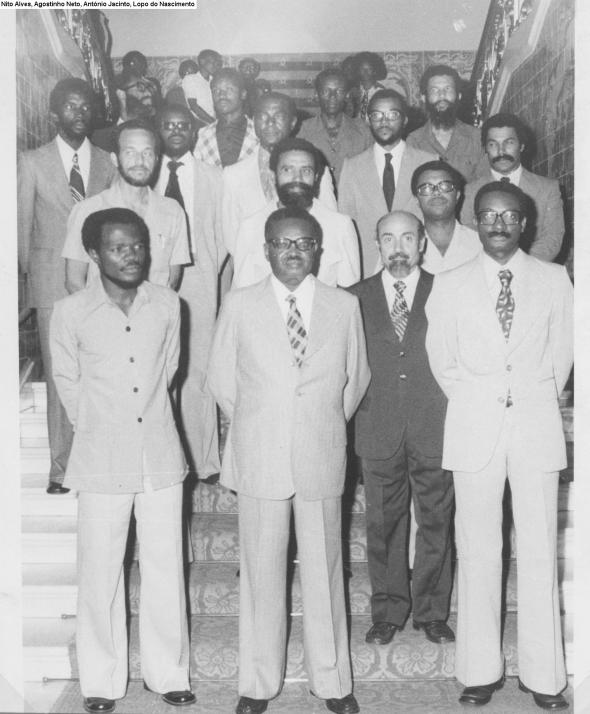

«Alguma correspondência» acolhe documentos vitais para a História de Angola, revelando o total e inequívoco empenho nacionalista e de militante activo da causa independentista de António Jacinto, o seu compromisso inquebrantável no combate às injustiças gritantes perpetradas pelo sistema colonial, e o seu pendor de pedagogo permanentemente preocupado com a alfabetização e com o ensino, obsessão apaixonada que jamais o abandonará, quer, como já se referiu, no Tarrafal, quer no CIR Kalunga em Dolisie, quer no imediato pós-independência, quando assume a pasta da Educação e Cultura no primeiro governo da República Popular de Angola presidido pelo seu Amigo António Agostinho Neto, uma «amizade que vinha dos bancos da escola».

Calha a primeira carta aqui dada à estampa ser dirigida justamente a Agostinho Neto (e também a última, a que se segue um bilhete de António Cardoso (Luanda, 1933-Lisboa, 2006) para Jacinto, saudando os ainda inéditos poemas que viriam a enformar Sobreviver em Tarrafal de Santiago, invectivando-o a publicá-los urgentemente). Longa carta essa, datada de «Luanda, 23 de Dezembro de 1952», muito antes da criação do MPLA, mas já denotando todas as nuances que aí levariam, estes e outros nacionalistas. E logo no terceiro parágrafo, onde facilmente se deduz, que nalguma situação financeira mais aflitiva enquanto estudante em Lisboa, Agostinho Neto ter-se socorrido dos bons ofícios do Amigo Jacinto, e este, provando a sólida Amizade, o companheirismo, a generosa solidariedade e irrestrita cumplicidade num ideal comum que só a morte iria quebrar, comenta com regozijo: «Sim senhor, assim mesmo, sempre que estejas apertado não hesites em recorrer à minha pessoa, que estou incondicionalmente ao teu inteiro dispor.»

O restante conteúdo trata de assuntos ligados à publicação de Mensagem, a variadas questiúnculas na Liga Nacional Africana e na Anangola (núcleos fundamentais de consciencialização política anti-colonial), e dando disso notícia, sublinhando o seu «programa de realizações», como

a intensificação efectiva da campanha de alfabetização com montagem de escolas e edição e distribuição gratuita do método Laubach, já redigi também uma proposta para a criação de subsídios escolares para a instrução primária, ensino liceal, comercial e industrial e também a criação de uma bolsa de estudos de 1.500$00 mensais que continuaria a ser atribuída ao Mário de Andrade e também penso na organização duma cooperativa para a construção de bairros sociais principalmente para os musseques onde o nosso povo vive em casas de chapa sem água nem as mínimas condições higiénicas exigidas para uma estrebaria quanto mais para casas de pessoas humanas como nós.

Por outro lado, constata que

Muitas crianças vão ficar este ano sem os seus exames e sem poder frequentar o liceu. Calcula que caíram num círculo vicioso. Na polícia não passam o bilhete de identidade sem o atestado de assimilação da administração. Na administração não passam o atestado de assimilação sem a apresentação do bilhete de identidade. Que nome dar a este estado de coisas?

Sempre o seu lado de pedagogo, dando nota dos jovens estudantes que o visitam (entre eles se contam António Cardoso, Mário António e José Luandino Vieira), a quem encoraja, mostra quadros e dá a ler

versos teus, do Antero [Abreu] (…) as tentativas de poesia regionalista angolana do Viriato [da Cruz] e minhas e vejo neles todos um interesse pela cultura que desejariam ter ao seu alcance (e infelizmente nos falta a todos por aqui), noto neles um quê de deslumbramento pela “novidade” que desconheciam em absoluto. E alguns sobem formidavelmente, tal o caso do Mário António, o último vencedor dos Concursos Literários do Departamento Cultural que quando me apareceu pela primeira vez trazia uns versos ao Paulo Dias de Novais e mais não sei quê. Agora está lançado.

E logo a seguir, com lucidez e humildade, não se coíbe de afirmar:

Eu conto muito com os exemplos, com os ensinamentos e com as críticas sãs que nos possam vir do exterior, principalmente de quantos de nós vivem em ambientes mais elevados e em mais amplo contacto com os grandes movimentos e os grandes artistas.

Refere-se Jacinto, entre várias outras pessoas, como Leston Martins, então «a correr os principais postos emissores da Colónia realizando programas culturais» como o “Movimento Poético”, e a Augusto dos Santos Abranches (escritor português ligado ao movimento neo-realista e à revista Vértice, de Coimbra), ao tempo a residir em Lourenço Marques (actual Maputo), com quem estabelece um intercâmbio cultural profícuo com a publicação de angolanos em Moçambique e moçambicanos em Angola. (Refira-se desde já, que Abranches será ainda figura tutelar na disseminação da poesia e prosa de ficção angolanas no Brasil, através da revista Sul e de Eglê Malheiros e Slim Miguel, de que adiante se falará.) Entretanto, o autor de Tufão, na resposta a Jacinto, dá a sua opinião sobre os poemas que este lhe havia enviado — seus, naturalmente, mas de que não transcreve a opinião de Abranches, de António Neto, Viriato da Cruz e Agostinho Neto:

quarto do Jacinto

quarto do Jacinto

Eis o que diz dos teus poemas que lhe enviei: ««Poema para todos» é muito fraco; o início é anti-eufónico, com os seus “Para quê” e “porque” ensurdecendo os versos. Repare nisto: «porque esperanças», e veja como bate nos nossos ouvidos sem qualquer suavidade. O quarto e quinto versos: «Para quê querer uma ilusão / para apagar uma mentira» pode racionalmente estar muito certo que como poesia é que não se salva. Nem parece o mesmo poeta vivo, natural, de «Quitandeira», mesmo tendo “que” e “com” ou “como” a mais. Uma sugestão: em vez de «A quitandeira / que vende fruta / vende-se»? O “que” é sempre um estorvo. Destino esse poema para os Cadernos de Poesia.»

A segunda carta que escreve a Agostinho Neto é já de «Paris, 23 de Agosto de 1973», onde dá nota do “salto” (fuga clandestina de Portugal), «e cá estou em Paris à espera de poder dar o passo seguinte, que é filiar-me no MPLA e dedicar, exclusivamente, a vida à tarefa de libertação do nosso povo.»

Não muito tempo depois, passando por Alger, chegava a Dolisie, onde dirigiu o CIR Kalunga até ao cessar-fogo do MPLA com o exército português, em Outubro de 1974.

A também longa e detalhada carta para Mário Pinto de Andrade versa as mesmas preocupações e o mesmo empenho militante e libertador, e nela Jacinto manifesta o desejo de trocar correspondência, quer com Mário Pinto de Andrade quer com Viriato da Cruz, dado «ser absolutamente necessário um mais directo contacto entre nós todos que somos — sem vaidades — a guarda avançada dum movimento de afirmação e reivindicação que agora se esboça e visa interessar toda a nossa gente», contacto esse «que não deve circunscrever-se ao campo teórico mas também ao prático», porém, sem nunca «fazer algo pelo nosso Povo com o carácter de “ajuda paternal”. O que pode e deve é fazê-lo com o carácter de “entreajuda”, isto é, ajuda mútua. Abomino a esmola e a caridade como a pratica a Sociedade.» E logo a seguir, a razão

para que as massas se compenetrem de que devem exigir satisfação aos seus direitos de vida e subsistência, para que compreendam que têm em si próprios os elementos suficientes para exigir, precisamos de “dirigir”, de “educar”, em suma de “ajudar” as massas a encontrar a verdade e com ela o seu caminho, tal como nós o já encontrámos. (…) Não precisamos de outra espécie de ajuda. Esta, não deve ir além de uma “consciencialização”. O resto virá depois. Temos que fomentar e ajudar a união de todos que os processos de colonização vêm separando.

Queixando-se da relativa ineficácia que constata com um certo desapontamento e desencanto que não esconde, no sentido de uma mais eficaz prossecução dos ideais por que pugnam os mais empenhados militantes e nacionalistas anti-coloniais, quer na Anangola quer na Liga Nacional Africana, onde denota «uma esperteza ambaquista» em alguns dos seus dirigentes cujos nomes elenca, «à sombra duma “assimilação” que os “assimilados” deviam ser os primeiros a repudiar», regozija-se, porém, que «a nossa creche continua a ser um direito associativo».

Reafirmando a concordância entre os pontos de vista de Mário Pinto de Andrade e os seus, no intuito de «desagravamento da condição de esmoler e pôr principalmente o Governo opressor em face de uma força organizada de oposição, uma força reivindicativa, livre e independente», Jacinto afirma um pouco adiante:

Estou absolutamente senhor da situação degradante do operário, principalmente do operário indígena, que se produz pouco não é por preguiça ou falta de aptidão profissional, mas simplesmente porque não ganha para comer e vestir e vive crivado de dívidas. Para óbitos e caixões tenho eu, pessoalmente, emprestado e dado muito dinheiro.

Valorização profissional com escolas técnicas sim, mas isso não impede que se comece já a lutar por uma melhoria de condições de vida que implicarão na exigência de salários justos. Há que criar necessidades para se exigir a devida retribuição do trabalho. A necessidade — pela educação — de uma casa condigna, com água e luz, e os mais rudimentares confortos higiénicos, a necessidade de um fato que não seja camisa rasgada em segunda mão ou “ricuba” suja e tudo o mais obrigarão o operário e todos a exigir um salário mínimo compensador. Este é o meu ponto de vista. Aliás direitos a habitação e a um pedaço de terra equitativamente distribuído são bases teóricas dum meu anarquismo não menos teórico. E eu, embora não ponha de parte a teoria, ataco sempre de frente a realidade presente.

A sua obsessão pela educação e o seu instinto nato de pedagogo, leva Jacinto a pedir Cartilhas de alfabetização em kimbundo e «exemplares de todos os métodos Laubach [de alfabetização] editados», de que ainda não tivera resposta, bem como a solicitar «o auxílio dos professores das Missões Evangélicas, o que nos foi recusado». Não obstante estes reveses, propõe-se, «logo que me seja possível, depois de Abril, disporei de três a quatro noites por semana que poderei aplicar na alfabetização de uma ou duas classes.»

Falando do estudo que fez sobre o café e a sua rentabilidade económica, que lhe parece ser «sol de pouca dura», posto entender que «nesta questão do café anda dedo do capitalismo dos Estados Unidos em combate directo com o Brasil. Logo que os americanos da livre concorrência caiam no monopólio eles abafarão todos os outros mercados do café e dar-se-á a derrocada. Veja-se o que com o café aconteceu de 1924 a 1928», e vaticina que «o nefasto plano Marshall comandará a economia mundial!» Porém, informa ainda Mário Pinto de Andrade da iniciativa de vir a contactar com os fazendeiros do café, de modo a «interessá-los na nossa obra de assistência social.»

E depois de fazer considerandos sobre a burguesia nascente e sustentada justamente pelo negócio do café e sobre a inviabilidade de a Anangola se tornar numa cooperativa, fala novamente da creche e dos tremendos problemas que enfrenta:

A creche tem progredido. Tem presentemente 3.000 sócios o que poderia representar uma cotização de 30 contos mas que nunca vai além de 3 contos, porque o associado só paga as suas cotas quando necessita de ir ao médico. Estamos agora numa situação aflitiva pois que os Serviços de Saúde deixaram de nos dar leite e nós continuamos com o encargo de o distribuir à criançada o que representa uma despesa de 9 mil angolares mensais que não estava prevista no nosso orçamento e que as nossas reservas não comportam. Temos de resolver o assunto do melhor modo pois nós não queremos deixar de fornecer leite tanto que bem sabemos que a deficiente alimentação está na base do grande índice de mortalidade infantil.

Queixa-se ainda, com contundente ironia, da lentidão e da pouca eficácia em termos de consciencialização política de Mensagem, que

tem vindo a ser puramente literária, primeiro para que o muito que dizemos seja tomado pela censura por “mera divagação poética” e segundo para fugirmos ao que a maioria da direcção pretende — a inclusão duma página feminina com receitas de pudins, duma secção desportiva com os resultados do Benfica-Sporting, e de anúncios de chouriços do Pinho, Arvela e C.ª e do vinho Barroselas do Lopes, Ferreira & Irmãos, etc.

Pede, entretanto, depois de afirmar que «o “Movimento” tem de falhar enquanto não houver uma renovação nos seus quadros, renovação que terá de começar pelo título “Humbertinista” de “INTELECTUAIS”», o envio de textos políticos, como «as conferências do Mao Tsé Tung» e «mais literatura similar», dá nota do seu imenso apreço pela poeta moçambicana Noémia de Sousa, que considera «duma “virilidade” a desafiar muitos dos nossos poetas do luar e das estrelas», para logo a seguir falar, com uma comovente modéstia do seu «caso poético», onde confessa que, «a bem dizer tenho falhado. Isso porém ainda não implicou com a minha desistência. Envio um poema meu «Monangamba» a título apenas de avaliação de possibilidades, nada mais. Ainda aponto factos apenas, espero em breve poder apontar rumos.»

Solicitando o envio de poesia de «de Guillén, de Hugo, de Neruda, bem como a brasileira e a cabo-verdiana que em muito podem fomentar e apressar o nosso “fenómeno” poético», termina com a convicção de que «eu creio firmemente que é pela Poesia que tudo vai começar»: a consciencialização política e a própria luta de libertação nacional, naturalmente.

Aborda então a colaboração para o próximo número de Mensagem, «que já está na censura», onde incluirá o ensaio de Mário Pinto de Andrade que veio a figurar em Poesia Negra de Expressão Portuguesa[fn]Poesia Negra de Expressão Portuguesa, caderno antológico editado em Lisboa em 1953, sob responsabilidade de Mário Pinto de Andrade e Francisco José Tenreiro. Dedicado ao poeta cubano Nicolás Guillén, conta com colaboração de Mário Pinto de Andrade, Agostinho Neto, Alda do Espírito Santo, Francisco José Tenreiro, Noémia de Sousa e Viriato da Cruz. Em 2012, a editora Nóssomos publicou uma reedição fac-similar., acredita «especialmente dos bons valores», criticando o caso do poeta Geraldo Bessa-Victor (Luanda, 1917 — Lisboa, 1985), que «podia ser um grande elemento para a nossa causa, mas tal como está, a fazer versos ao Salvador Correia e à Restauração, versos que a Companhia de Diamantes edita, não nos pode servir. Tais “pavões” já estão postos à margem.» E, logo a seguir, desabafa que

“Quando defendemos causas humanas justas chamam-nos por nomes que não nos podem ofender. Na nossa causa, aos homens de cor chamam “racistas”, aos outros, como eu, chamam-nos “cafrealizados”. Não podemos parar a discutir com aqueles que não nos compreendem. O nosso caminho é bem outro, e o que nos importa é o substantivo e não o adjectivo.”

MPLA, Luanda

MPLA, Luanda

O extravio de um cheque enviado a Mário Pinto de Andrade (certamente com o valor da sua bolsa de estudos enviada pela Anangola), por violação de correspondência, e suas burocráticas demoras no reenvio de novo cheque e a disponibilidade de Jacinto para receber na sua caixa postal correspondência de Mário para sua Mãe, no Golungo Alto, são tratados, ficando Jacinto «muito grato se me der o prazer de novas notícias e se continuar a tratar problemas e caminhos que convém trilhar para consecução dos nossos fins.»

Augusto dos Santos Abranches (1912 — 1963), depois de ter sido a ponte de contacto para o intercâmbio cultural na imprensa entre Angola e Moçambique, é também o responsável por semelhante intercâmbio entre angolanos e outros africanos, e a revista Sul de Santa Catarina, dirigida por Salim Miguel (1924 — 2016), onde os poetas e nacionalistas africanos que nela passariam a colaborar e de cujas livrarias se faziam abastecer de todo o tipo de literatura então proibida pelo regime salazarista, e que tanta importância viria a ter na formação política dos futuros dirigentes angolanos.

Golungo Alto, Corte de Cana

Golungo Alto, Corte de Cana

A capital importância da revista Sul na divulgação das literaturas africanas produzidas em pleno colonialismo, combatendo-o desde as entranhas, está bem patente nestas seis cartas de António Jacinto para Salim Miguel (que, com a sua companheira e também escritora Eglê Malheiros, detinham a Livraria Anita Garibaldi, de onde eram expedidos os livros solicitados pelos nacionalistas angolanos), datando a primeira dessas missivas de «Luanda, 24/9/1952». Um dia antes, também Viriato da Cruz escrevia a Salim Miguel. O conjunto dessa correspondência e de muita da colaboração dos poetas e ficcionistas de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau, deu Salim Miguel à estampa no precioso livro-documento Cartas d’África e Alguma Poesia[fn]Salim Miguel, Cartas d’África e Alguma Poesia coligidas por Salim Miguel seguidas de Conversa Carioca de Marques Rebelo, Rio de Janeiro, Topbooks, 2005. , publicado no Brasil em 2005, e que bem merece edição angolana e portuguesa pela sua inegável importância para um melhor conhecimento das relações culturais entre África e o Brasil.

Sobre a questão da censura em relação aos pedidos e envio de livros políticos, vale a pena aqui reproduzir as palavras de Salim Miguel no seu prefácio (p. 10):

A meu ver, o melhor exemplo da repressão em Portugal e suas então colônias é uma carta cujo conteúdo não posso esquecer. Ela não tinha data e assinatura era um rabisco, embora tenha quase a certeza ser de António Jacinto. O remetente queria uma manual de economia política. Dizia: “se não for encontrado em Florianópolis, veja se me consegue um exemplar em Porto Alegre ou em Montevideu”, pois sabia que a Livraria Monteiro Lobato, de Montevideu, distribuía a Sul. Concluía: “Caso consiga o livro, não pode mandá-lo como o recebeu. Terá de retirar a capa, a folha de rosto com o título, separar o miolo de cem em cem páginas, embrulhá-las em jornais ou revistas de variedades e despachar cada pacote em separado, porque só assim podemos ter a sorte de receber o livro.”

António Jacinto, logo na sua primeira carta, propõe enviar colaboração de jovens autores angolanos, em troca de colaboração de autores brasileiros, quer para a revista Mensagem quer para o jornal Farolim. E acrescenta, depois da promessa de remeter «livros das nossas edições»: «O meu amigo mandará livros técnicos, científicos, pedagógicos e até certos livros literários, como Seara Vermelha, do Jorge Amado, que tem muita procura, mas está proibido…» E assim começa um intercâmbio cultural e político que viria definitivamente a influenciar, não só a literatura angolana, como também a consciencialização e o fortalecimento da causa nacionalista. Na verdade, nenhum outro hebdomadário brasileiro deu tanta e tão entusiástica divulgação à poesia angolana e à sua ficção breve como a Sul, que chegou a ter correspondentes e leitores em mais de 20 países, o que se pode considerar como a primeira e mais vasta internacionalização da literatura angolana, não obstante estar muito longe ainda a aurora de uma Angola livre e independente, como pátria e como nação.

Como retribuição e reconhecida gratidão por tão inestimável ajuda à libertação de Angola, enquanto Ministro da Educação e Cultura, convidou Jacinto, em nome do Estado angolano, Salim Miguel e sua companheira Eglê Malheiros a visitarem Luanda, havendo Salim Miguel, anos depois, escrito o romance Mare Nostrum8, no qual, no capítulo «9. Angola», presta comovida homenagem, que aqui se transcreve:

Chegou a Luanda numa sexta-feira, passaria o fim-de-semana lendo as publicações que tratavam do país. Sábado à noite, num bar, com uma bebida à sua frente, percebeu na mesa ao lado um homem idoso, com aspecto doentio, mergulhado num livro. Buscou ver o nome do autor, Luandino Vieira. Dele conhecia dois livros: A Vida Verdadeira de Domingos Xavier e Luuanda, gostara muito de ambos, que falavam com sensibilidade daquele mundo. Altimar venceu a timidez e foi perguntar se era um novo livro de Luandino.

— Nova é a edição — foi a resposta.

— É que eu…

Foi interrompido:

— Deixe-me adivinhar, pelo sotaque é brasileiro.

— Sim.

— Quer sentar-se? Está a passeio?

— Sim e não. Sempre desejei conhecer Angola, também procuro trabalho.

— Que tipo de trabalho?

A conversa se prolongou; mais do que nos livros, Altimar tomou conhecimento da realidade angolana e de seu passado. Ficou também sabendo o nome daquele homem acolhedor, António Jacinto, poeta e lutador pela independência de sua terra, que havia sofrido nos calabouços da Pide.

Ao se despedirem, o poeta disse que se quisesse lhe emprestaria o Vidas Novas, no qual Luandino relatava suas experiências na prisão. Na segunda-feira, ele foi à casa de António Jacinto pegar o livro. A visita deu novo rumo à sua vida.

Foi recebido por uma jovem mulher de seus 35 anos, mulata, porte elegante, que desde logo lhe causou funda impressão. De imediato teve vontade de conversar com ela e saber quem era. Antes que se apresentasse, ela indagou se ele era o brasileiro de quem Jacinto lhe falara. Nem bem sentou-se e Jacinto perguntou:

— De que região você é? Da Bahia?

— Por quê? Me achou parecido com baiano?

— Para falar a verdade, nem sei, só que a gente lê muito o Jorge Amado e logo nos vem à cabeça a Bahia.

— Pois eu sou do Sul, Santa Catarina.

António Jacinto enrugou a testa, fez uma pausa como quem busca recuperar algo distante:

— A capital, se bem me lembro, é Florianópolis. Se é de lá e gosta de ler, deve conhecer Cruz e Sousa.

— Não, não conheço.

— Pena, é um grande poeta. Ouça: «Os miseráveis, os rotos / São as flores dos esgotos. // São espectros implacáveis / Os rotos, os miseráveis.» Quer mais? «Ninguém sentiu teu espasmo obscuro, / Ó ser humilde entre os humildes seres.» Grande, não? É um dos maiores da língua portuguesa, e é negro.

— Estão aí duas boas razões para que eu o conheça: tenho sangue negro, minha avó paterna, e leio poesia.

— Mas a revista Sul você deve conhecer.

— Nunca ouvi falar. Era de que época?

— Da década de 50. Publicou muita gente de Moçambique e Angola, o Luandino, que ainda era José Graça, e a mim, entre tantos outros.

Altimar apressou-se em esclarecer que saíra de Florianópolis com quinze anos, em 1945, e jamais voltara.

— Pena, nunca mais tive notícias, seria bom saber daquela turma.

Dois dias depois, o brasileiro voltou à casa do poeta, com a desculpa de devolver o livro, na esperança de rever a jovem. Antes que pudesse se manifestar, ouviu de Jacinto as palavras desejadas; Armanda, vizinha e amiga, perguntara por ele, querendo saber o que fazia e a razão de sua estada em Luanda. Acrescentou ter falado com o pessoal do setor e eles tinham se mostrado interessados no trabalho de um experiente engenheiro de minas.

Nesse momento, Armanda apareceu e Altimar a nada mais prestou atenção. A conversa fluiu fácil, e Jacinto não demorou a sentir-se mero figurante.

Seu contrato de trabalho foi assinado, mas Altimar não parecia disposto a sair de Luanda. Passou dias, que lhe pareceram minutos, na companhia da moça, que lhe mostrou a cidade e o fez conhecer outras pessoas. Na véspera de partir para os poços de petróleo, ouviu de Jacinto palavras que o marcariam para sempre:

— Meu amigo, já observaste a simbologia contida no nome Armanda, em relação à sua vida; em Armanda estão embutidas duas palavras, uma que desde o nascimento o acompanha, “mar”, e a outra que, tenho certeza, irá acompanhá-lo pelo resto da vida, “amada”.

Menos de um ano depois, Armanda e Altimar estavam casados. A cerimónia foi simples, presentes alguns companheiros de trabalho e António Jacinto, muito emocionado e frágil. A primeira filha, Dandara, completara dois anos, quando nasceu Antônio, homenagem que emocionou o poeta.

Quando Altimar chegou, a República Popular de Angola enfrentava sérios problemas com o avanço da UNITA, apoiada pelo governo racista da África do Sul. Ele foi trabalhar na Braspetro, fazendo a prospecção de petróleo no litoral. Em uma de suas folgas, ia para Luanda, quando se viu entre dois fogos; foi quando viu um menino de seus doze anos atirar, exultando ao ver o disparo esfacelar a cabeça de um homem que talvez fosse seu parente. Mais chocante foi, pouco depois, assistir em campo aberto à morte da mulher de um companheiro que pisara em uma mina, o corpo feito em mil pedaços.

Altimar ajudou como pôde a luta pela consolidação da República, acompanhando sua Armanda. António Jacinto, que havia sido Ministro da Educação e Cultura e da direcção do MPLA, pouco antes de falecer, aconselhara-o a voltar para o Brasil, pois o percebia saudoso de sua terra. Armanda incentivou-o.

Ainda assim, levou mais alguns anos para se decidir, e só em 2000 chegava ao Rio de Janeiro. No aeroporto de Luanda, lembrou-se de uns versos de Jacinto: «Das casas de pedra / os homens que são pedra / nascem / Das ilhas de pedra / os homens vão enluarar o mundo.» Levava na mão o livro 50 Poetas Africanos, organizado por Manuel Ferreira. Entraram no avião acompanhados pela voz da cabo-verdiana Cesária Évora, que embalara o namoro deles. Já instalado no Rio, às vésperas de empreender, passados mais de cinquenta anos, seu retorno às origens, na Cachoeira do Bom Jesus, soube da morte de Savimbi; novas perspectivas se abriam para Angola9.

Em «Textos, depoimentos e entrevistas» reúnem-se alguns textos dispersos pela imprensa escrita de Angola e Moçambique (a que foi possível compulsar), um curioso e irreverente «questionário de Proust» (de que não foi possível verificar a respectiva publicação), aquela que será a primeira entrevista dada por José Luandino Vieira, onde afirma ser a Jacinto «quem devo o início da minha formação literária», entrevista essa sobre «os novos escritores angolanos», feita por António Jacinto e assinada com o pseudónimo de Orlando Távora. Seguem-se «Abcissas e coordenadas», onde Jacinto fala do movimento «Vamos descobrir Angola!» e onde diz

que prefiro uma poesia facilmente popularizável, no bom sentido, a uma poesia intelectualizada, porquanto venho verificando que os escritores — mesmo os saídos do povo — à medida que se intelectualizam, eruditam e abraçam o tal “universalismo” cada vez mais se divorciam das raízes, cada vez se abstractalizam mais. O problema, ao contrário, talvez ficasse mais correcto; um afastamento das origens está na base de uma obra desenraizada. Prefiro, pois, obras — embora modestas — em que as forças telúricas estejam bem visíveis e acessivelmente apercebíveis.

Depois da «Introdução» que escreve para Poesia de Combate, pequena antologia da poesia angolana editada no Porto, em Portugal, em 1974, surgem duas entrevistas a Jacinto feitas no CIR Kalunga (onde fala longamente do funcionamento do CIR e da luta de libertação nacional, e da abertura iminente e legal dos escritórios do MPLA em Luanda), e um depoimento já dado em Luanda sobre a classe dos camionistas.

Segue a «Introdução» à «Selecção de Discursos do Camarada Presidente no Período de 1962/1975», de 1978, o «prefácio» para Com a Força do Tempo, de Roberto de Carvalho, «Reflexões sobre cultura, cultura popular. Cultura de massas», dissertando sobre «o caminho a percorrer no domínio da cultura de massas», onde o seu dom de pedagogo mais uma vez se exerce:

Na verdade criámos Centros de Cultura Popular, quando deveríamos indicar Centros Populares de Cultura, para melhor precisar nossa intenção.

Há quem distinga a cultura popular como a cultura cultivada pelo povo, atribuindo-lhe um certo cunho de inferioridade. E uma cultura erudita, intelectual ou intelectualizada, atribuindo-lhe um cunho de certa superioridade. Sempre a cultura transporta uma marca de classe. E a classe dominante intenta dar superioridade à sua cultura, que permite a dominação, relegando a cultura da classe dominada para um plano de inferioridade. Não é isso que se pretende na República Popular de Angola. Emendaremos o lapso linguístico para evitar confusões. Nós pretendemos locais e organismos populares, onde o povo tenha acesso, para divulgar e criar cultura. Divulgar a nossa cultura e os valores grandes da cultura universal, que são património da humanidade e, consequentemente, também nosso património. Como expressava Lenine, devemos dar oportunidade aos operários e camponeses de conhecer os grandes valores culturais da humanidade. Devemos dar também oportunidade ao povo para expressar e criar a sua cultura. Buscar não só o apoio do povo, mas a sua participação às actividades culturais.

Para isso, e com os ensinamentos agora colhidos, levais a obrigação de educar as massas, mas também, e essencialmente, a de ser educado com e pelas massas.

As massas devem expressar os seus valores culturais em plena liberdade. E não se trata aqui de regressar ao passado. Uma situação nova impõe uma realização cultural nova, como já foi dito. O MPLA — Partido do Trabalho definiu o aproveitamento de quanto for válido na nossa cultura tradicional. Mas só do que for válido para a etapa que estamos vivendo no sentido da criação de uma sociedade nova e socialista. Teremos de observar, analisar, verificar o que é válido na verdade e só então corrigir, ou interferir, com habilidade, com inteligência e com segurança. Mas nada de passos falsos, ou incorrectos.

Depois da apaixonante «Apresentação do «Mestre» Tamoda», ficção do seu companheiro de cárcere no Tarrafal, Uanhenga Xitu:

Domingos João Adão, já imortalizado como Mestre Tamoda, não é uma figura qualquer, de ficção, antes uma figura viva, com pulsões e impulsões, sangue e nervo, calor e sentimento, produto de um meio colonial, com os seus jogos, alienações, contradições e antagonismos.

Não há quem o não tivesse conhecido, o conheça e o reconheça, quando nele ainda nos reconhecemos.

Não foi um precursor, nem tão-pouco será o último abencerragem de uma sociedade que existiu, se decompôs e recompôs sempre que os ventos lhe soprassem de feição. (…)

Ao Mestre Tamoda, «eu conheci-o» e ainda o conheço. Émulo e símbolo, permanece na sua digosidade.

Para que a sua figura nos surja completa, a corpo inteiro, faltará que o talento de Uanhenga Xitu nos revele a faceta ainda oculta, e não tarde em nos compilar a correspondência e os requerimentos vários em que o Mestre foi igualmente fecundo.

Este Mestre Tamoda tão vivo, tão presente, que ainda estou a ouvi-lo, no último conselho de família em que, sabe-se lá por quê, argumentava contra determinado projecto de documentos: «… então não sabem que muchacho primo com muchacha prima, o filho vai sair analfabeto?»!

Jacinto revela «Um inédito de Agostinho Neto», «Ngana Zambi, Mundele», remetendo aos anos de 1945, quando Agostinho Neto estava «em Malanje, colocado nos Serviços de Saúde», e entre ambos trocavam correspondência assídua «na necessidade de manter a amizade que vinha dos bancos da escola», na qual estavam as suas preocupações da época, «que reflectiam alguns conceitos do nosso povo — «o dinheiro era feito pelos pretos», «Deus era branco» porque protegia os brancos, o que faríamos quando a guerra terminasse (estávamos em fins da II Guerra Mundial), o destino do Homem, etc., etc.»

Muitos desses textos foram apreendidos pela Pide, como lembra Jacinto, que descreve as personagens entretanto criadas para alimentar essa escrita:

“Foi assim que surgiu a figura do «Culo Malangensis» (ingénuo, mas prático, ignorante, mas de ironia subtil, em suma, de fina «sagesse» popular) e, posteriormente, o «Culo Luandensis» (camundongo presumido, a colocar questões na mira de embaraçar o matuto).”

Aqui dado à estampa, como não poderia deixar de ser, «Ngana Zambi, Mundele» trata de questões de racismo, concluindo Neto com uma certa ironia o seu escrito:

”E acerca daquela opinião do Culo Luandensis de que Deus tem muitos «feitios» (mas de que maneira!) só o Culo Malengensis pode obter uma opinião tão simplória como ingénua. Diz lá, Culo, Deus é branco ou preto?

— Nunca vi Deus…

O Quitans largou uma sonorosa gargalhada e eu apenas sorri um amargurado sorriso com os olhos procurando os do Culo que fitavam obstinadamente o espaço.”

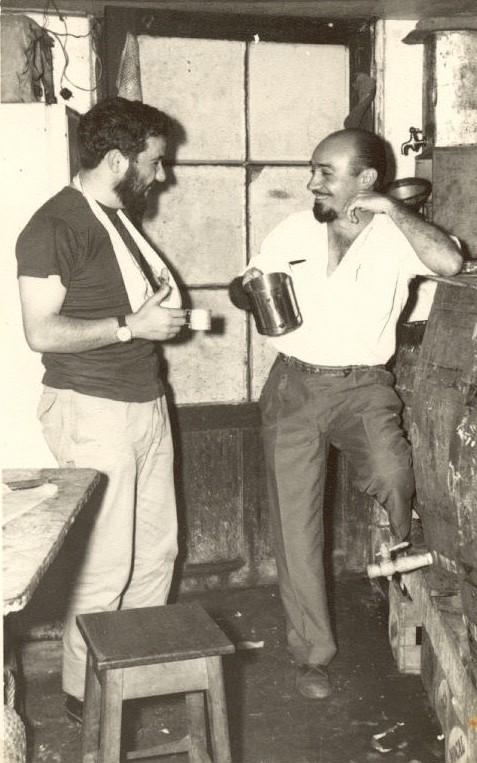

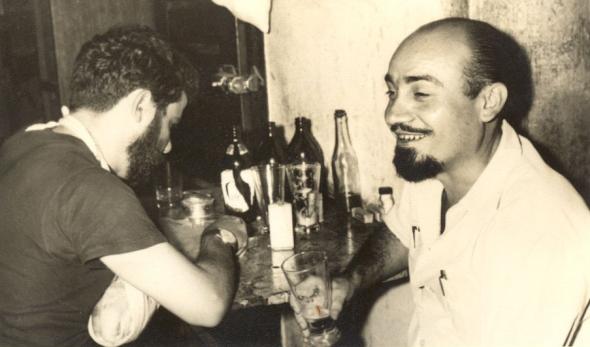

Zeca Rodrigues e Jacinto

Zeca Rodrigues e Jacinto

Fecha esta parte do livro a longa e presciente entrevista, «Encontro com António Jacinto», concedida a Michel Laban, onde o autor de «Carta dum contratado» faz um exaustivo balanço da sua vida pessoal, da sua luta em prol da libertação e independência de Angola, dos seus sonhos para o país, revelando ainda alguns dados biobibliográficos sobre a criação de certos poemas seus e dos movimentos culturais e políticos em que esteve envolvido e que moldaram a moderna poesia e literatura angolanas.

Em «Prefácios à obra de António Jacinto e marginália crítica» recolhem-se todos os prefácios escritos para obras publicadas em vida pelo autor, a que segue uma «marginália crítica» recuperada dos depoimentos prestados a Lavra & Oficina, aquando da atribuição do Prémio Lotus, pela Associação dos Escritores Afro-Asiáticos, a António Jacinto, em 1979, «pela sua contribuição para a cultura universal e para o esclarecimento da luta travada pelos Povos em prol da sua libertação, do progresso e da paz, e ainda pelo engajamento directo no combate contra o imperialismo e o racismo, que comprometem os valores humanos e culturais da humanidade.»

António Jacinto foi ainda galardoado, em 1986, na sequência da publicação de Sobreviver em Tarrafal de Santiago, com o Prémio NOMA e a atribuição, pelo Conselho de Estado de Cuba, da Ordem Félix Varela de 1.º Grau, que recebeu das mãos de Fidel Castro. Em 1987, recebeu o Prémio Nacional de Cultura, o mais importante galardão literário angolano.

condecoração Felix Varela

condecoração Felix Varela

António Jacinto e Fidel Castro em Havana

António Jacinto e Fidel Castro em Havana

«Testemunhos íntimos» revelam depoimentos familiares, como o de seu filho Manuel Furtado do Amaral Martins, que descreve que «durante o julgamento, o Jacinto entrando algemado, tirava a mão das algemas e cumprimentava todo o mundo com a complacência dos militares que o escoltavam», fala da sua relação com o Pai que só viria a conhecer em 1972 e o seu posterior convívio entre ambos.

Seguem-se os depoimentos da sua prima Irene Guerra Marques, das sobrinhas Cecília do Amaral Martins e Sofia do Amaral Martins, e o depoimento do também seu primo Jacinto Rodrigues, contando, entre outras aventuras, a aventura da fuga de Jacinto de Portugal, onde se encontrava com residência fixa, depois da sua libertação do Tarrafal.

Em finais dos anos 1970, um grupo de escritores portugueses visitou Angola. Entre eles, José Saramago, Manuel da Fonseca e Baptista-Bastos. Destes dois últimos, ambos falam de Jacinto: Manuel da Fonseca, em entrevista a Baptista-Bastos10, constata:

— Dos países que até hoje visitaste, qual foi o que mais te fascinou?

— Angola. Encontrei ali um grande drama: os homens lutam por adquirir vida de homens — nível este que já devia ser a vida no nosso tempo. Essa luta chega a um velho camarada poeta, falo de António Jacinto, ministro da Cultura, que, apesar disso, teve de voar para o Inverno de Moscovo, em missão governamental, sem dispor de um abafo. Mas a falta era suposta — pois tratava-se de um homem que ia, contra todos os invernos, ao encontro de outros homens.

Por seu turno, Baptista-Bastos, na crónica «As estrelas de Luanda», dá um outro testemunho do humanismo e da grandeza do autor de Fábulas de Sanji:

(…) António Jacinto fora fazer treino de tiro, acompanhado do seu guarda-costas, Tunga Bal, príncipe de Malanje. Em quinze disparos de pistola, atingira catorze vezes o alvo. Perguntei-lhe:

— E o teu guarda-costas?

Disse:

— Nem um acertou.

Eu:

— Então, porque anda contigo?

— Porque somos amigos.

Sentámo-nos na areia. Jacinto viajava, dentro de dias, para a união Soviética, em missão cultural, e não possuía cachecol, nem sobretudo, nem qualquer roupa condicente com as suas funções — e com o frio. Iria pedir emprestadas algumas peças de vestuário. Não sabia a quem, mas iria11.

A fechar esta «Obra Reunida» de António Jacinto, o «Fac-símile do processo de julgamento político, acusação e condenação de António Jacinto, António Cardoso e José Luandino Vieira», documento fundamental para revelar, mais de sessenta anos depois, e quando se celebram os 50 anos da independência nacional de Angola, as vicissitudes em que se combatia o regime colonial-fascista de Salazar e Caetano.

Zeca Rodrigues e Jacinto

Zeca Rodrigues e Jacinto

Há uma inocência em António Jacinto que me comove: a inocência inolvidada da infância, essa desmesurada atenção à vida e ao mundo que a criança inventa e cria desde o seu mais íntimo fulgor, para uma dádiva em estado absoluto de aglutinadora consciência, capaz de se rebelar e criar de raiz um vento benfazejo de universal — universalíssima — Felicidade Humana. Só uma criança tem o mais absoluto e implacável sentido da justiça e da Liberdade irrestrita, inconspurcável — António Jacinto é essa criança interminável e atenta, implacável e dadivosa como um Sol erguendo-se do Golungo Alto ou do CIR Kalunga, acalentando a Humanidade inteira — sem guetos de espécie absolutamente alguma, menos ainda, guetos devido à cor da pele, ao credo professado ou à escala social. É esse António Jacinto que aqui está, nesta possível «Obra Reunida», que o leitor tem agora nas suas mãos.

- 1. José Luandino Vieira, Papéis da Prisão — apontamentos, diário, correspondência (1963-1971), Alfragide, Editorial Caminho, 2015, p. 10.

- 2. Sobre a sua fuga de Portugal, ver «As minhas memórias com António Jacinto Amaral Martins», por Jacinto Rodrigues (pp.–-).

- 3. Pela mão dos nacionalistas angolanos Carlos Ervedosa (1932 — 1992) e Fernando Costa Andrade (1936 — 2009), então membros activos e dinamizadores do sector cultural da Casa dos Estudantes do Império, em Lisboa, foi este conto-fábula publicado pela primeira vez, com o pseudónimo Orlando Távora, na Mensagem, n.º 3-4, CEI, Lisboa, Março-Abril de 1960, pp. 17-18, e, a páginas 25-26, é publicado o emblemático poema «Castigo pró comboio malandro», este, assinado por António Jacinto.

- 4. Pedro Sobrinho, «Panorama geral da literatura em Angola», in Mensagem, Ano I, n.º 6, Lisboa, Casa dos Estudantes do Império, s/d [1958], p. 17.

- 5. «Amadeu Amorim», in: José Vicente Lopes, Tarrafal — Chão Bom, memórias e verdades [Vol. II], Cidade da Praia, Instituto da Investigação e do Património Culturais (IIPC), 2.ª ed., 2012, p. 78. Recorde-se que Amadeu Amorim (Luanda, 1937) é um dos co-fundadores, em meados da década de 1940, do mítico grupo musical angolano Ngola Ritmos, com “Liceu” Vieira Dias (também ele preso no Tarrafal, de ondede onde saiu, cf. Luandino, Papéis da Prisão…, p. 899, a 2 de Junho de 1969: «Às 7 da manhã saiu o Liceu para a liberdade.»), Nino Ndongo, Mário de Araújo e Fontes Pereira.

- 6. José Luandino Vieira, Papéis da Prisão — apontamentos, diário, correspondência (1963-1971), Alfragide, Editorial Caminho, 2015, pp. 372-375.

- 7. António José Forte, Uma Faca nos Dentes, prefácio de Herberto Helder, desenhos e fotografias de Aldina, edição de Zetho Cunha Gonçalves, Lisboa, Parceria A.M. Pereira, 2.ª edição aumentada, 2003, p. 57.

- 8. Salim Miguel, Mare Nostrum, Rio de Janeiro, Record, 2004.

- 9. Salim Miguel, op. cit., pp. 57-61.

- 10. Baptista-Bastos, O Homem em Ponto, Lisboa, Relógio d’Água Editores, 1984, p. 28.

- 11. Baptista-Bastos, A Cara da Gente: Prazeres, devaneios, invenções e passeatas, Cruz Quebrada, Oficina do Livro, 2008, p.164.