Da restituição, notas sobre o filme 'Dahomey', de Mati Diop

O filme Dahomey (2024), de Mati Diop, é bonito e propõe-se a reflexões interessantes. Plasticamente, é interessante, de encher os olhos, mas algumas passagens parecem encher chouriço para chegar a uma longa-metragem porque a parte mais interessante e relevante do filme, a discussão entre os estudantes 1, tem tanto tempo de antena como o bloco que mostra as caixas e o processo de transporte dos objetos.

Na minha opinião, o filme começa propriamente no Benin. Ver a celebração do povo beninense e toda aquela organização, circunstância, imprensa e pompa, em receção às estátuas não me impressiona nada. Venho da Guiné e já vi o povo a receber Marcelo Rebelo de Sousa com celebração, ou a correr atrás do carro de Emanuel Macron quando também lá foi, ou a receber uma catrefada de políticos e de músicos, ou ver milhões de gente nas ruas de Portugal no último 25 de Abril. Sabemos que aquilo foi organizado pelo governo e foi fruto de muita publicidade e marketing, e boa parte das pessoas foram mais pela diversão, curiosidade, ou nada que fazer em casa, do que por 26 objetos que nunca lhes fizeram falta, e a ideia da importância que terão na sua vida. Se não fosse a última parte do filme (a fala dos historiadores e a conversa dos jovens), o transporte, a receção e a exibição das estátuas seria apenas uma reportagem que celebra a França e o seu “cuidado” em devolver 26 de mais de 7 mil objetos, e a alegria diplomática e institucional beninense, que organizou a receção e a celebração, utilizando o seu próprio povo.

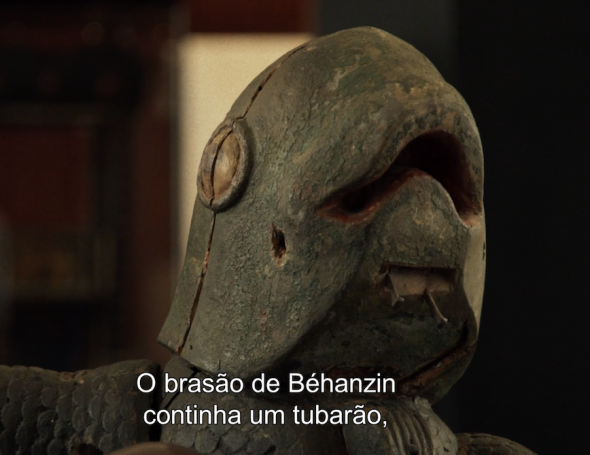

A estátua que fala

Há uma estátua falante que abre o filme. Diz que lhe deram o número 26, e questiona por que não 24 ou 30. Desabafa: “Me chamam de 26. Não sabem o meu nome?”. Ora, isso é completamente irrelevante, trata-se apenas da ordem que lhe calhou, não é como se o arquivista estivesse a olhar para o lote e dissesse: “olha só, esta estátua tem cara de 26, vamos chamá-la de 26”. E desde quando as estátuas se importam com a forma como são nomeadas? Entendo a ideia da estátua ser uma metáfora para as pessoas escravizadas que foram levadas à força, por isso lhe foi dada voz, mas a realidade de uma estátua é bem diferente de uma pessoa humana, para ser assim comparada.

Considerando o contexto e a relação escravocrata de França e de Dahomey, senti que a estátua estava a usurpar o lugar de pessoas que foram tiradas dos seus países, foram alienadas e tiveram os nomes alterados e a alma destruída. Como se se procurasse evitar trazer a lume o papel de Dahomey nisso.

As estátuas foram conservadas e etiquetadas, já as pessoas foram destruídas. A estátua queixa-se que foi aprisionada durante anos, e que agora é mandada de volta a casa deixando os seus irmãos deitados no escuro, ou algo assim. Porém, não é por regressar ao Benin que a estátua vai deixar de ser estátua ou de ter um número. As pessoas também têm números: número de cidadão, número de contribuinte, número de utente, número de segurança social, número de banco, e por aí além. A estátua será armazenada no Benin, como “nº tal, estátua do rei não-sei-quantas”.

A estátua saiu de uma caixa vinda de França, talvez de uma cave escura, para uma outra caixa, agora à vista e visitável, mas isso não altera a sua realidade de objeto, apenas mudará de prisão (se a considerarmos como ser que se interessa pela sua realidade).

Aliás, a própria autora mostra-o ao filmar a segurança do espaço onde a estátua estava - o museu Quai Branly em Paris - e a segurança do lugar para onde foi transportada - o Palais de la Marina, em Cotonou. Por isso, a estátua ser tida como ser pensante faz-me confusão. Se entendo a ideia da poesia e liberdade artísticas que moveu o filme para a perspetiva de uma estátua falante e consciente, não entendo propriamente a escolha nem a tentativa de criar empatia com um objeto. Preferia que a autora assumisse uma voz própria, principalmente quando, no final, diz que não é preciso reparação.

Apesar destas observações, o filme consegue trazer a complexidade dessa herança colonial bastante confusa e difícil de navegar. Consegue também as contradições e as ambiguidades que carrega, o que é bastante reveladora na conversa dos estudantes universitários, razão porque desejava que tivessem mais tempo de antena e uma outra edição, pois muitas falas ficam por desenvolver, como quando um deles pergunta “por que se tem medo de vudu?”

A discussão dos estudantes

A partir daqui vou discutir não o filme mas algumas falas de estudantes, sobre as quais a autora não tem responsabilidade senão a de as ter selecionado, tal como a fala da estátua, da autoria do escritor haitiano Makenzy Orcel.

Alguém refere que, se tivessem devolvido as estátuas às suas origens, elas seriam ressacralizadas, e talvez eu não pudesse vê-las e muitas pessoas ficariam com medo delas, sendo assim, é melhor passar a ser uma propriedade do povo do Benin. Essa declaração mostra como o processo se tornou uma extensão da colonização, reforçando o poder de um Estado-nação sobre comunidades locais, em vez de devolverem efetivamente os objetos às pessoas que os produziram ou veneraram, e ignorando assim a complexidade das histórias locais. Basicamente, a França tinha saqueado as obras no passado e depois dizia: “não devolvo porque vocês não têm como cuidar delas”, Benin resgata as obras no presente e diz “não devolvo porque vocês vão torná-las objeto de cerimónias religiosas”.

As estátuas saem de uma caixa para outra, mas em nome de libertação ou de restituição.

Um rapaz conta que cresceu a ver Disney e Tom & Jerry e que não fazia ideia que a sua história e o seu património estavam trancadas durante séculos em outro lugar, portanto, cresceu sem sua cultura, seu património, sua vida e sua alma. Aliás, logo a seguir outra pessoa observa que o património de um povo não são apenas coisas materiais pois as danças, as músicas e as tradições continuam ali. Pergunto: como é que umas estátuas levadas há quatrocentos anos criam vazios existenciais em jovens de trinta anos, que nunca tiveram conhecimento delas nem nunca lhes fez falta? Porque quando há um discurso vigente e popularizado as pessoas embarcam, razão pela qual há tanta gente a falar de traumas relacionadas com situações que nunca experimentaram, como a chegada dos portugueses à ilha de Bissau, no caso de alguns guineenses que fizeram uma temporada no Brasil, ou dos nomes europeus dos seus bisavós.

As estátuas, regressando ao Benin, pertenciam a Dahomey que era tão só uma parte do Benin, habitado marioritariamente por um povo, que é apenas um dos povos que compõem a atual República do Benin que, por sua vez, é um Estado recente, cuja limitação territorial foi estabelecida na Conferência de Berlim. Logo, ancestralmente falando, os traumas e a patrimonialização podem ser bastante artificiais, principalmente se verificarmos que Dahomey era um reino escravocrata que se expandia, dominava e vendia outros povos. Aliás, Guezô, representado na estátua 26, era conhecido pela riqueza que acumulou negociando escravizados que capturava.

Isto leva-nos às chamadas Amazonas. Uma rapariga diz que lhe fizeram crer que era descendente de escravos, mas não, ela era antes descendente das Amazonas, sim, das trabalhadoras do reino que capturavam outros povos para comercializar. Colocar-se como descendente das Amazonas (ou descendente de reis e rainhas) e não de gente escravizada é quase como considerar que gente escravizada não é humana o suficiente, por ter sido fraca e por se ter deixado escravizar, quase como se merecesse. Então, ser descendente desse ser fraco é uma vergonha e pouco dignificante, é melhor escolher ser descendente das pessoas que venderam as outras e ostentar isso orgulhosamente diante dos descendentes das pessoas que compraram as vendidas, para assim se sentir importante e em pé de igualdade. A ideia da realeza encerra em si o sentido do colonialismo.

Ainda na conversa, e referindo-se às estátuas, a rapariga também questiona como as crianças das aldeias remotas poderão aceder ao Palácio para ver aquelas obras (que representam reis e impérios) e assim se conectarem com o seu passado. É uma preocupação bastante séria, a questão da inclusão e descentralização, mas achar que 26 pedaços de paus e de metal é que farão as crianças “reconectarem-se” com a sua história é basicamente achar que a história das pessoas é a história que o Estado seleciona, neste caso, a história que França selecionou. Se as crianças, o povo e o Benin foram cortados da sua história porque França “aprisionou” algumas estátuas, porque França mantém a sua história dentro de armazéns lá na Europa, e só há reconexão com a restituição, então Hegel tinha razão: África não tem história. A Europa é que faz a história da África. Se toda a arte existente no Benin não é arte, só aquela que França levou é que sim, se a Europa é que determina o que é arte para os povos africanos, há um problema estrutural sério que nenhuma restituição vai resolver (convido à leitura da crónica Descolonizar a Descolonização). De qualquer modo, uma criança pobre, num contexto periférico, a viver entre a miséria e a pobreza, nem tendo como chegar à cidade, não será ao ver a estátua de um rei num museu que se irá “conectar” com a sua história e o seu passado, ou que a ideia do poder deixará de estar presente. A história ou o passado desta criança é o seu contexto, é a sua realidade, é a sua comunidade e as suas circunstâncias. O que ela vê num museu é uma representação do poder, um poder que agora mudou de nome e configuração, se foi rei, faraó, imperador, mansa, representado por estátuas, hoje é presidente, primeiro-ministro ou governo representado por outros símbolos.

Enfim, não vou discutir toda a discussão, apenas selecionei algumas falas para ilustrar como a questão da restituição, não vou dizer reparação, que é outra história, é bastante complexa, quando feita em nome de um país e de um povo, considerando o passado fragmentado que tivemos, e considerando a mega operação de mover os objetos de uma estrutura colonial de um país colonial para uma réplica de estrutura colonial num país que se diz descolonizado.

A contradição sobre toda a questão é brilhantemente exposta no fim, no plano em que o painel publicitário anuncia um produto para clarear a pele, mostrando que, se nem a beleza escapou dos padrões branquilizantes europeus, muito menos as ideias ou a cultura, e a corrida à branquitude é ainda vigente e África continua como um consumidor.

O filme, como objeto e produto, dentro do paradoxo entre intenção artística, crítica da estrutura colonial e impacto comercial, faz também parte desse sistema e estrutura que analisa, tendo sido claramente absorvido por elas. Entende-se bem que há uma espécie de declaração de não escapatória, mas daí a dizer que a reparação não é necessária foi esticar demasiado a corda.

- 1. da Universidade de Abomey-Calavi