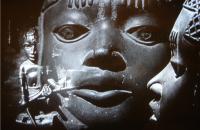

O cinema documental em África segue provavelmente o mesmo percurso que o da literatura. As formas e os meios de expressão são naturalmente diferentes, mas o discurso sobre África é o mesmo, evoluindo com a sua história: nos anos vinte, a reportagem colonial e os filmes etnográficos já eram um sucesso. A África e os africanos são os assuntos filmados.

Quando, a partir de 1955, estes se tornaram actores das suas próprias imagens, o desejo de fazer filmes é inicialmente e acima de tudo justificado pelo desejo de reabilitar a imagem dos africanos. Tal como para o movimento da Negritude em literatura em meados do século passado, a passagem dos cineastas africanos para trás das câmaras provinha essencialmente de um desejo de reconhecer os valores e a identidade africana.

O cinema documental em África segue provavelmente o mesmo percurso que o da literatura. As formas e os meios de expressão são naturalmente diferentes, mas o discurso sobre África é o mesmo, evoluindo com a sua história: nos anos vinte, a reportagem colonial e os filmes etnográficos já eram um sucesso. A África e os africanos são os assuntos filmados.

Quando, a partir de 1955, estes se tornaram actores das suas próprias imagens, o desejo de fazer filmes é inicialmente e acima de tudo justificado pelo desejo de reabilitar a imagem dos africanos. Tal como para o movimento da Negritude em literatura em meados do século passado, a passagem dos cineastas africanos para trás das câmaras provinha essencialmente de um desejo de reconhecer os valores e a identidade africana.

26.03.2011 | por Rufin Mbou Mikima

Diferenciando-se de outras cinematografias, mas também apresentando a sua multiplicidade interna de linguagens, e de pronunciamentos, como desde o plural do título fica claro: Novos Cinemas Africanos.

De uma África que é um conceito mais do que um lugar geográfico ou uma etnicidade. Retomando a bela imagem de Achille Mbembe, uma força cultural que anda pelo mundo como uma corrente marítima num oceano: faz parte dele mas tem os seus próprios movimentos e temperaturas.

Diferenciando-se de outras cinematografias, mas também apresentando a sua multiplicidade interna de linguagens, e de pronunciamentos, como desde o plural do título fica claro: Novos Cinemas Africanos.

De uma África que é um conceito mais do que um lugar geográfico ou uma etnicidade. Retomando a bela imagem de Achille Mbembe, uma força cultural que anda pelo mundo como uma corrente marítima num oceano: faz parte dele mas tem os seus próprios movimentos e temperaturas.

10.03.2011 | por José António Fernandes Dias

sobre Mãe Ju: "Em Luanda, a nova Música / Dança inventa-se todos os dias e evolui a um ritmo efervescente. A novidade do fenómeno deve-se à afluência em massa de jovens vindos directamente das aldeias do interior (de tradições tribais) para a gigantesca metrópole (de vocação moderna e urbana). O resultado é uma explosão de tendências musicais radicalmente inovadoras, contemporâneas, urbanas, em rápida mutação."

sobre Mãe Ju: "Em Luanda, a nova Música / Dança inventa-se todos os dias e evolui a um ritmo efervescente. A novidade do fenómeno deve-se à afluência em massa de jovens vindos directamente das aldeias do interior (de tradições tribais) para a gigantesca metrópole (de vocação moderna e urbana). O resultado é uma explosão de tendências musicais radicalmente inovadoras, contemporâneas, urbanas, em rápida mutação."

06.03.2011 | por vários

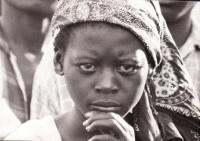

Onde encontrar o alcance universal de um olhar desenganado‚ para o qual a África não seja apenas o lugar de todas as dores? O que me magoa é que este olhar vem, involuntariamente, reforçar os preconceitos existentes e que vai ser incensado em detrimento do dos próprios Africanos, aqueles cineastas que, muitas vezes com pontas de fios, montam os testemunhos sem público de uma África que mexe.

Onde encontrar o alcance universal de um olhar desenganado‚ para o qual a África não seja apenas o lugar de todas as dores? O que me magoa é que este olhar vem, involuntariamente, reforçar os preconceitos existentes e que vai ser incensado em detrimento do dos próprios Africanos, aqueles cineastas que, muitas vezes com pontas de fios, montam os testemunhos sem público de uma África que mexe.

01.03.2011 | por Olivier Barlet

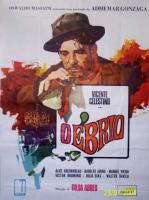

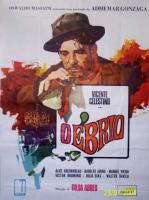

Não dizemos que foi a partir do cinema da retomada que se fez filmes no Brasil sobre mulheres e suas questões inerentes. Na verdade, se intensificaram. Todavia não haja uma classificação clara de um cinema de/para mulheres no Brasil, é notável o aumento de argumentos que abordam claramente o universo feminino atualmente. Filmes que misturam dados não-ficcionais e ficção, colocam papéis femininos no foco da narrativa e concedem espaço para interpretarem, a seu modo, lacunas da História sobre a participação das mulheres na vida social e política, bem como sobre a cultura dos costumes na vida privada.

Não dizemos que foi a partir do cinema da retomada que se fez filmes no Brasil sobre mulheres e suas questões inerentes. Na verdade, se intensificaram. Todavia não haja uma classificação clara de um cinema de/para mulheres no Brasil, é notável o aumento de argumentos que abordam claramente o universo feminino atualmente. Filmes que misturam dados não-ficcionais e ficção, colocam papéis femininos no foco da narrativa e concedem espaço para interpretarem, a seu modo, lacunas da História sobre a participação das mulheres na vida social e política, bem como sobre a cultura dos costumes na vida privada.

01.03.2011 | por Sumaya Machado Lima

Desde o comércio à cultura, Cabo Verde sempre foi encruzilhada de um conhecimento global. Um bom exemplo desta mistura é a capital cultural, Mindelo. Como segunda maior cidade, com cerca de 70 mil habitantes, Mindelo vive de costas voltadas para a sua periferia. Estigmatizadas pelo desemprego crónico, estas recentes comunidades periféricas convivem diariamente com um universo de drogas, violência, carência, exploração laboral e abandono social.

Surpreendentemente, nada parece roubar o sorriso de esperança dos seus rostos, nem a sua vontade de celebrar a vida.

Desde o comércio à cultura, Cabo Verde sempre foi encruzilhada de um conhecimento global. Um bom exemplo desta mistura é a capital cultural, Mindelo. Como segunda maior cidade, com cerca de 70 mil habitantes, Mindelo vive de costas voltadas para a sua periferia. Estigmatizadas pelo desemprego crónico, estas recentes comunidades periféricas convivem diariamente com um universo de drogas, violência, carência, exploração laboral e abandono social.

Surpreendentemente, nada parece roubar o sorriso de esperança dos seus rostos, nem a sua vontade de celebrar a vida.

04.01.2011 | por Miguel Pinheiro

Durante largos anos, o Monumental é o único cinema a funcionar em Benguela. Só mais tarde surgem o Cine-Benguela e o Kalunga. Na altura da independência, passa a ser propriedade do Estado e após décadas a marcar gerações, entra em decadência durante a guerra. Em 2004 volta a abrir as portas. O primeiro filme projectado, em DVD, é “Matrix”. A casa enche com bilhetes a 50 kz, mas o preço é incomportável e a afluência diminui.

Durante largos anos, o Monumental é o único cinema a funcionar em Benguela. Só mais tarde surgem o Cine-Benguela e o Kalunga. Na altura da independência, passa a ser propriedade do Estado e após décadas a marcar gerações, entra em decadência durante a guerra. Em 2004 volta a abrir as portas. O primeiro filme projectado, em DVD, é “Matrix”. A casa enche com bilhetes a 50 kz, mas o preço é incomportável e a afluência diminui.

25.11.2010 | por Maria João Falé

O projecto "Fora de Campo" propõe olhar o Arquivo de Cinema de Moçambique através das práticas materiais e simbólicas da sua própria estrutura de memória. O arquivo é entendido como um corpo autónomo mas simultaneamente dependente de uma cadeia de ideologias associadas à condição tecnológica e política que a máquina moderna do cinema implicou.

O projecto "Fora de Campo" propõe olhar o Arquivo de Cinema de Moçambique através das práticas materiais e simbólicas da sua própria estrutura de memória. O arquivo é entendido como um corpo autónomo mas simultaneamente dependente de uma cadeia de ideologias associadas à condição tecnológica e política que a máquina moderna do cinema implicou.

19.11.2010 | por Catarina Simão

Encontrámo-nos há dois anos em Ipanema, Rio de Janeiro, onde Zézé Gamboa e alguns membros da equipa passam uns dias de descanso depois de intensa rodagem depois de terem filmado em Portugal e na Paraíba brasileira. Prepara-se “Grande Kilapy”, um filme que conta a história do Joãozinho das Garotas, um angolano que no tempo colonial dá um golpe nas finanças coloniais e espelha bem as incoerências de um regime. É hora de fazer o balanço desta experiência e dar a conhecer alguns aspectos do trabalho do mais consistente realizador angolano. Entretanto o Grande Kilapy acaba de estrear no Festival de Cinema de Toronto, com um belo elenco no qual se destaca o baiano Lázaro Ramos. Retomamos aqui esta conversa à espera que o filme venha para Portugal.

Encontrámo-nos há dois anos em Ipanema, Rio de Janeiro, onde Zézé Gamboa e alguns membros da equipa passam uns dias de descanso depois de intensa rodagem depois de terem filmado em Portugal e na Paraíba brasileira. Prepara-se “Grande Kilapy”, um filme que conta a história do Joãozinho das Garotas, um angolano que no tempo colonial dá um golpe nas finanças coloniais e espelha bem as incoerências de um regime. É hora de fazer o balanço desta experiência e dar a conhecer alguns aspectos do trabalho do mais consistente realizador angolano. Entretanto o Grande Kilapy acaba de estrear no Festival de Cinema de Toronto, com um belo elenco no qual se destaca o baiano Lázaro Ramos. Retomamos aqui esta conversa à espera que o filme venha para Portugal.

18.11.2010 | por Marta Lança

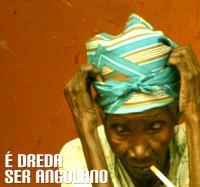

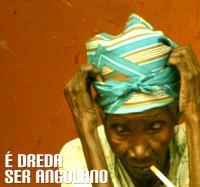

"É dreda ser angolano" é um mambo tipo documentário inspirado no disco Ngonguenhação do Conjunto Ngonguenha. É mais uma produção da Família Fazuma. Aqui fica uma entrevistaemail com o Pedro Coquenão sobre o Mambo (o filme), a Família (a Fazuma) e a Banda (Luanda).

"É dreda ser angolano" é um mambo tipo documentário inspirado no disco Ngonguenhação do Conjunto Ngonguenha. É mais uma produção da Família Fazuma. Aqui fica uma entrevistaemail com o Pedro Coquenão sobre o Mambo (o filme), a Família (a Fazuma) e a Banda (Luanda).

17.11.2010 | por Francisca Bagulho

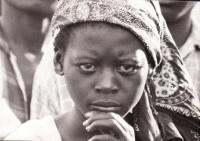

Catembe (1965) documenta os sete dias da semana no quotidiano de Lourenço Marques. Além de Cinema Directo – usado sobretudo nas entrevistas de abertura em que Manuel Faria de Almeida pergunta a transeuntes na Baixa lisboeta o que sabem sobre Lourenço Marques –, integrou sequências de ficção protagonizadas pela mulata Catembe.

Catembe (1965) documenta os sete dias da semana no quotidiano de Lourenço Marques. Além de Cinema Directo – usado sobretudo nas entrevistas de abertura em que Manuel Faria de Almeida pergunta a transeuntes na Baixa lisboeta o que sabem sobre Lourenço Marques –, integrou sequências de ficção protagonizadas pela mulata Catembe.

08.11.2010 | por Maria do Carmo Piçarra

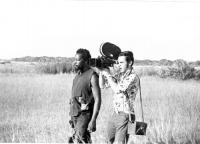

Entrevista ao realizador Joaquim Lopes Barbosa, autor de "Deixem-me ao menos subir às palmeiras…", filme rodado em Moçambique, proibido antes do 25 de Abril de 1974, que nunca teve estreia comercial, só raramente foi projectado, permanecendo quase desconhecido e pouco referenciado em termos de história do cinema. Um cineasta para quem “o cinema deve ser uma frente de guerrilha, actuando o mais positivamente possível, contra os tabus, as morais duvidosas e os lugares-comuns bafientos e anacrónicos”.

Entrevista ao realizador Joaquim Lopes Barbosa, autor de "Deixem-me ao menos subir às palmeiras…", filme rodado em Moçambique, proibido antes do 25 de Abril de 1974, que nunca teve estreia comercial, só raramente foi projectado, permanecendo quase desconhecido e pouco referenciado em termos de história do cinema. Um cineasta para quem “o cinema deve ser uma frente de guerrilha, actuando o mais positivamente possível, contra os tabus, as morais duvidosas e os lugares-comuns bafientos e anacrónicos”.

03.10.2010 | por Maria do Carmo Piçarra

Em Bab Sebta, o campo surge não só como um lugar vazio de sentido, de passado ou de história, mas também como um lugar onde os refugiados se insurgem com actos de fuga permanentes, dando lugar à afirmação individual e à afirmação enquanto seres humanos dignos de potência. O corpo é, contudo, a única arma de resistência, uma vez tiradas quaisquer outras possibilidades de acção ou reacção.

Em Bab Sebta, o campo surge não só como um lugar vazio de sentido, de passado ou de história, mas também como um lugar onde os refugiados se insurgem com actos de fuga permanentes, dando lugar à afirmação individual e à afirmação enquanto seres humanos dignos de potência. O corpo é, contudo, a única arma de resistência, uma vez tiradas quaisquer outras possibilidades de acção ou reacção.

29.09.2010 | por Rui Manuel Vieira

Muitas das razões do êxodo reverberam aliás nas próprias palavras e na experiência pessoal dos indivíduos que se nos dirigem em Bab Sebta: a história de colonialismo e as relações privilegiadas que os antigos territórios administrados mantêm com as respectivas potências administrantes, frequentemente sobre a forma de neo-colonialismo; o carácter corrupto de muitos regimes de nações africanas e a perfeita indistinção entre economia e política que neles vigora; a força geradora das redes sociais mantidas entre emigrantes e co-nacionais nos seus territórios de origem; ou a ascendência cultural e a socialização prévia aos países industriais do Norte a que são submetidos potenciais emigrantes, por força das já-não-tão-novas-como-isso tecnologias de comunicação.

Muitas das razões do êxodo reverberam aliás nas próprias palavras e na experiência pessoal dos indivíduos que se nos dirigem em Bab Sebta: a história de colonialismo e as relações privilegiadas que os antigos territórios administrados mantêm com as respectivas potências administrantes, frequentemente sobre a forma de neo-colonialismo; o carácter corrupto de muitos regimes de nações africanas e a perfeita indistinção entre economia e política que neles vigora; a força geradora das redes sociais mantidas entre emigrantes e co-nacionais nos seus territórios de origem; ou a ascendência cultural e a socialização prévia aos países industriais do Norte a que são submetidos potenciais emigrantes, por força das já-não-tão-novas-como-isso tecnologias de comunicação.

29.09.2010 | por Frederico Ágoas

Em 1961, com todas as "leis" segregacionistas no sul dos E.U.A. que, entre outras barbaridades, não permitiam que negros e brancos dividissem do banco do ônibus aos bebedouros e assentos em bares e restaurantes (relacionamento amoroso nem pensar), um grupo de negros e brancos, homens e mulheres, ingressam em ônibus de turismo para chegar a Nova Orleans passando pelos Estados mais racistas da América.

Em 1961, com todas as "leis" segregacionistas no sul dos E.U.A. que, entre outras barbaridades, não permitiam que negros e brancos dividissem do banco do ônibus aos bebedouros e assentos em bares e restaurantes (relacionamento amoroso nem pensar), um grupo de negros e brancos, homens e mulheres, ingressam em ônibus de turismo para chegar a Nova Orleans passando pelos Estados mais racistas da América.

27.09.2010 | por Clementino Junior

A estória começa quando Menino e Tio, fatigados de andar pelas estradas de terra batida do interior Moçambicano, correndo para uma periferia longe do ruído das minas e das bombas, encontram um machibombo, um autocarro perdido e carbonizado depois de ter sido pilhado por marginais.

A estória começa quando Menino e Tio, fatigados de andar pelas estradas de terra batida do interior Moçambicano, correndo para uma periferia longe do ruído das minas e das bombas, encontram um machibombo, um autocarro perdido e carbonizado depois de ter sido pilhado por marginais.

20.09.2010 | por Rui Manuel Vieira

é no entretecer desta disputa ideológica que o filme vai evocando os factos e figuras que marcaram a construção da nossa identidade como povo. De forma exemplificativa, a própria figura de Viriato é perspectivada como a de um “patriota trágico” , que não compreendia as vantagens civilizadoras da romanização. Por analogia histórica, serve o episódio de Viritato para despoletar uma discussão mais actualizada sobre o sentido da herança colonial em territórios africanos.

é no entretecer desta disputa ideológica que o filme vai evocando os factos e figuras que marcaram a construção da nossa identidade como povo. De forma exemplificativa, a própria figura de Viriato é perspectivada como a de um “patriota trágico” , que não compreendia as vantagens civilizadoras da romanização. Por analogia histórica, serve o episódio de Viritato para despoletar uma discussão mais actualizada sobre o sentido da herança colonial em territórios africanos.

20.09.2010 | por Mariana Brito

No princípio é a vontade de desenterrar a História oficial para escovar a mitologia pátria a contra-pêlo. Da epopeia à tragédia, o programa de NON mais não é do que um virar de Os Lusíadas ao contrário. Trata-se de pesar o destino da “primeira nação da Europa”, não à luz das suas vitórias militares – e a História, como o nota Benjamin, costuma ser contada pelos vencedores –, mas a partir das batalhas perdidas.

No princípio é a vontade de desenterrar a História oficial para escovar a mitologia pátria a contra-pêlo. Da epopeia à tragédia, o programa de NON mais não é do que um virar de Os Lusíadas ao contrário. Trata-se de pesar o destino da “primeira nação da Europa”, não à luz das suas vitórias militares – e a História, como o nota Benjamin, costuma ser contada pelos vencedores –, mas a partir das batalhas perdidas.

20.09.2010 | por António Preto

Desde o seu lançamento que o Festival propõe-se oferecer, aos diferentes públicos da cidade de Maputo, a dupla oportunidade de se confrontarem com parte do melhor que se faz no mundo do cinema, no seu género documentário, e poderem fazer uma pausa na vulgaridade audiovisual que lhes é oferecida o resto do ano.

Desde o seu lançamento que o Festival propõe-se oferecer, aos diferentes públicos da cidade de Maputo, a dupla oportunidade de se confrontarem com parte do melhor que se faz no mundo do cinema, no seu género documentário, e poderem fazer uma pausa na vulgaridade audiovisual que lhes é oferecida o resto do ano.

20.09.2010 | por Pedro Pimenta

No conjunto das disciplinas artísticas, e não só, que perseguem a representação da realidade, o documentário é, certamente, uma das que mais interrogações provoca. Tradicionalmente virado para um olhar fragmentado do mundo que nos rodeia e do devir do que acontece, o documentário actual coloca-nos problemas e desafios acrescidos quer na tentativa de enquadrá-lo dentro de uma determinada tipologia, quer na interpretação dos significados que dissemina.

No conjunto das disciplinas artísticas, e não só, que perseguem a representação da realidade, o documentário é, certamente, uma das que mais interrogações provoca. Tradicionalmente virado para um olhar fragmentado do mundo que nos rodeia e do devir do que acontece, o documentário actual coloca-nos problemas e desafios acrescidos quer na tentativa de enquadrá-lo dentro de uma determinada tipologia, quer na interpretação dos significados que dissemina.

20.09.2010 | por Francisco Noa

O cinema documental em África segue provavelmente o mesmo percurso que o da literatura. As formas e os meios de expressão são naturalmente diferentes, mas o discurso sobre África é o mesmo, evoluindo com a sua história: nos anos vinte, a reportagem colonial e os filmes etnográficos já eram um sucesso. A África e os africanos são os assuntos filmados.

Quando, a partir de 1955, estes se tornaram actores das suas próprias imagens, o desejo de fazer filmes é inicialmente e acima de tudo justificado pelo desejo de reabilitar a imagem dos africanos. Tal como para o movimento da Negritude em literatura em meados do século passado, a passagem dos cineastas africanos para trás das câmaras provinha essencialmente de um desejo de reconhecer os valores e a identidade africana.

O cinema documental em África segue provavelmente o mesmo percurso que o da literatura. As formas e os meios de expressão são naturalmente diferentes, mas o discurso sobre África é o mesmo, evoluindo com a sua história: nos anos vinte, a reportagem colonial e os filmes etnográficos já eram um sucesso. A África e os africanos são os assuntos filmados.

Quando, a partir de 1955, estes se tornaram actores das suas próprias imagens, o desejo de fazer filmes é inicialmente e acima de tudo justificado pelo desejo de reabilitar a imagem dos africanos. Tal como para o movimento da Negritude em literatura em meados do século passado, a passagem dos cineastas africanos para trás das câmaras provinha essencialmente de um desejo de reconhecer os valores e a identidade africana.  Diferenciando-se de outras cinematografias, mas também apresentando a sua multiplicidade interna de linguagens, e de pronunciamentos, como desde o plural do título fica claro: Novos Cinemas Africanos.

De uma África que é um conceito mais do que um lugar geográfico ou uma etnicidade. Retomando a bela imagem de Achille Mbembe, uma força cultural que anda pelo mundo como uma corrente marítima num oceano: faz parte dele mas tem os seus próprios movimentos e temperaturas.

Diferenciando-se de outras cinematografias, mas também apresentando a sua multiplicidade interna de linguagens, e de pronunciamentos, como desde o plural do título fica claro: Novos Cinemas Africanos.

De uma África que é um conceito mais do que um lugar geográfico ou uma etnicidade. Retomando a bela imagem de Achille Mbembe, uma força cultural que anda pelo mundo como uma corrente marítima num oceano: faz parte dele mas tem os seus próprios movimentos e temperaturas.  sobre Mãe Ju: "Em Luanda, a nova Música / Dança inventa-se todos os dias e evolui a um ritmo efervescente. A novidade do fenómeno deve-se à afluência em massa de jovens vindos directamente das aldeias do interior (de tradições tribais) para a gigantesca metrópole (de vocação moderna e urbana). O resultado é uma explosão de tendências musicais radicalmente inovadoras, contemporâneas, urbanas, em rápida mutação."

sobre Mãe Ju: "Em Luanda, a nova Música / Dança inventa-se todos os dias e evolui a um ritmo efervescente. A novidade do fenómeno deve-se à afluência em massa de jovens vindos directamente das aldeias do interior (de tradições tribais) para a gigantesca metrópole (de vocação moderna e urbana). O resultado é uma explosão de tendências musicais radicalmente inovadoras, contemporâneas, urbanas, em rápida mutação."  Onde encontrar o alcance universal de um olhar desenganado‚ para o qual a África não seja apenas o lugar de todas as dores? O que me magoa é que este olhar vem, involuntariamente, reforçar os preconceitos existentes e que vai ser incensado em detrimento do dos próprios Africanos, aqueles cineastas que, muitas vezes com pontas de fios, montam os testemunhos sem público de uma África que mexe.

Onde encontrar o alcance universal de um olhar desenganado‚ para o qual a África não seja apenas o lugar de todas as dores? O que me magoa é que este olhar vem, involuntariamente, reforçar os preconceitos existentes e que vai ser incensado em detrimento do dos próprios Africanos, aqueles cineastas que, muitas vezes com pontas de fios, montam os testemunhos sem público de uma África que mexe.  Não dizemos que foi a partir do cinema da retomada que se fez filmes no Brasil sobre mulheres e suas questões inerentes. Na verdade, se intensificaram. Todavia não haja uma classificação clara de um cinema de/para mulheres no Brasil, é notável o aumento de argumentos que abordam claramente o universo feminino atualmente. Filmes que misturam dados não-ficcionais e ficção, colocam papéis femininos no foco da narrativa e concedem espaço para interpretarem, a seu modo, lacunas da História sobre a participação das mulheres na vida social e política, bem como sobre a cultura dos costumes na vida privada.

Não dizemos que foi a partir do cinema da retomada que se fez filmes no Brasil sobre mulheres e suas questões inerentes. Na verdade, se intensificaram. Todavia não haja uma classificação clara de um cinema de/para mulheres no Brasil, é notável o aumento de argumentos que abordam claramente o universo feminino atualmente. Filmes que misturam dados não-ficcionais e ficção, colocam papéis femininos no foco da narrativa e concedem espaço para interpretarem, a seu modo, lacunas da História sobre a participação das mulheres na vida social e política, bem como sobre a cultura dos costumes na vida privada.  Desde o comércio à cultura, Cabo Verde sempre foi encruzilhada de um conhecimento global. Um bom exemplo desta mistura é a capital cultural, Mindelo. Como segunda maior cidade, com cerca de 70 mil habitantes, Mindelo vive de costas voltadas para a sua periferia. Estigmatizadas pelo desemprego crónico, estas recentes comunidades periféricas convivem diariamente com um universo de drogas, violência, carência, exploração laboral e abandono social.

Surpreendentemente, nada parece roubar o sorriso de esperança dos seus rostos, nem a sua vontade de celebrar a vida.

Desde o comércio à cultura, Cabo Verde sempre foi encruzilhada de um conhecimento global. Um bom exemplo desta mistura é a capital cultural, Mindelo. Como segunda maior cidade, com cerca de 70 mil habitantes, Mindelo vive de costas voltadas para a sua periferia. Estigmatizadas pelo desemprego crónico, estas recentes comunidades periféricas convivem diariamente com um universo de drogas, violência, carência, exploração laboral e abandono social.

Surpreendentemente, nada parece roubar o sorriso de esperança dos seus rostos, nem a sua vontade de celebrar a vida.  Durante largos anos, o Monumental é o único cinema a funcionar em Benguela. Só mais tarde surgem o Cine-Benguela e o Kalunga. Na altura da independência, passa a ser propriedade do Estado e após décadas a marcar gerações, entra em decadência durante a guerra. Em 2004 volta a abrir as portas. O primeiro filme projectado, em DVD, é “Matrix”. A casa enche com bilhetes a 50 kz, mas o preço é incomportável e a afluência diminui.

Durante largos anos, o Monumental é o único cinema a funcionar em Benguela. Só mais tarde surgem o Cine-Benguela e o Kalunga. Na altura da independência, passa a ser propriedade do Estado e após décadas a marcar gerações, entra em decadência durante a guerra. Em 2004 volta a abrir as portas. O primeiro filme projectado, em DVD, é “Matrix”. A casa enche com bilhetes a 50 kz, mas o preço é incomportável e a afluência diminui.  O projecto "Fora de Campo" propõe olhar o Arquivo de Cinema de Moçambique através das práticas materiais e simbólicas da sua própria estrutura de memória. O arquivo é entendido como um corpo autónomo mas simultaneamente dependente de uma cadeia de ideologias associadas à condição tecnológica e política que a máquina moderna do cinema implicou.

O projecto "Fora de Campo" propõe olhar o Arquivo de Cinema de Moçambique através das práticas materiais e simbólicas da sua própria estrutura de memória. O arquivo é entendido como um corpo autónomo mas simultaneamente dependente de uma cadeia de ideologias associadas à condição tecnológica e política que a máquina moderna do cinema implicou.  Encontrámo-nos há dois anos em Ipanema, Rio de Janeiro, onde Zézé Gamboa e alguns membros da equipa passam uns dias de descanso depois de intensa rodagem depois de terem filmado em Portugal e na Paraíba brasileira. Prepara-se “Grande Kilapy”, um filme que conta a história do Joãozinho das Garotas, um angolano que no tempo colonial dá um golpe nas finanças coloniais e espelha bem as incoerências de um regime. É hora de fazer o balanço desta experiência e dar a conhecer alguns aspectos do trabalho do mais consistente realizador angolano. Entretanto o Grande Kilapy acaba de estrear no Festival de Cinema de Toronto, com um belo elenco no qual se destaca o baiano Lázaro Ramos. Retomamos aqui esta conversa à espera que o filme venha para Portugal.

Encontrámo-nos há dois anos em Ipanema, Rio de Janeiro, onde Zézé Gamboa e alguns membros da equipa passam uns dias de descanso depois de intensa rodagem depois de terem filmado em Portugal e na Paraíba brasileira. Prepara-se “Grande Kilapy”, um filme que conta a história do Joãozinho das Garotas, um angolano que no tempo colonial dá um golpe nas finanças coloniais e espelha bem as incoerências de um regime. É hora de fazer o balanço desta experiência e dar a conhecer alguns aspectos do trabalho do mais consistente realizador angolano. Entretanto o Grande Kilapy acaba de estrear no Festival de Cinema de Toronto, com um belo elenco no qual se destaca o baiano Lázaro Ramos. Retomamos aqui esta conversa à espera que o filme venha para Portugal.  "É dreda ser angolano" é um mambo tipo documentário inspirado no disco Ngonguenhação do Conjunto Ngonguenha. É mais uma produção da Família Fazuma. Aqui fica uma entrevistaemail com o Pedro Coquenão sobre o Mambo (o filme), a Família (a Fazuma) e a Banda (Luanda).

"É dreda ser angolano" é um mambo tipo documentário inspirado no disco Ngonguenhação do Conjunto Ngonguenha. É mais uma produção da Família Fazuma. Aqui fica uma entrevistaemail com o Pedro Coquenão sobre o Mambo (o filme), a Família (a Fazuma) e a Banda (Luanda).  Catembe (1965) documenta os sete dias da semana no quotidiano de Lourenço Marques. Além de Cinema Directo – usado sobretudo nas entrevistas de abertura em que Manuel Faria de Almeida pergunta a transeuntes na Baixa lisboeta o que sabem sobre Lourenço Marques –, integrou sequências de ficção protagonizadas pela mulata Catembe.

Catembe (1965) documenta os sete dias da semana no quotidiano de Lourenço Marques. Além de Cinema Directo – usado sobretudo nas entrevistas de abertura em que Manuel Faria de Almeida pergunta a transeuntes na Baixa lisboeta o que sabem sobre Lourenço Marques –, integrou sequências de ficção protagonizadas pela mulata Catembe.  Entrevista ao realizador Joaquim Lopes Barbosa, autor de "Deixem-me ao menos subir às palmeiras…", filme rodado em Moçambique, proibido antes do 25 de Abril de 1974, que nunca teve estreia comercial, só raramente foi projectado, permanecendo quase desconhecido e pouco referenciado em termos de história do cinema. Um cineasta para quem “o cinema deve ser uma frente de guerrilha, actuando o mais positivamente possível, contra os tabus, as morais duvidosas e os lugares-comuns bafientos e anacrónicos”.

Entrevista ao realizador Joaquim Lopes Barbosa, autor de "Deixem-me ao menos subir às palmeiras…", filme rodado em Moçambique, proibido antes do 25 de Abril de 1974, que nunca teve estreia comercial, só raramente foi projectado, permanecendo quase desconhecido e pouco referenciado em termos de história do cinema. Um cineasta para quem “o cinema deve ser uma frente de guerrilha, actuando o mais positivamente possível, contra os tabus, as morais duvidosas e os lugares-comuns bafientos e anacrónicos”.  Em Bab Sebta, o campo surge não só como um lugar vazio de sentido, de passado ou de história, mas também como um lugar onde os refugiados se insurgem com actos de fuga permanentes, dando lugar à afirmação individual e à afirmação enquanto seres humanos dignos de potência. O corpo é, contudo, a única arma de resistência, uma vez tiradas quaisquer outras possibilidades de acção ou reacção.

Em Bab Sebta, o campo surge não só como um lugar vazio de sentido, de passado ou de história, mas também como um lugar onde os refugiados se insurgem com actos de fuga permanentes, dando lugar à afirmação individual e à afirmação enquanto seres humanos dignos de potência. O corpo é, contudo, a única arma de resistência, uma vez tiradas quaisquer outras possibilidades de acção ou reacção.  Muitas das razões do êxodo reverberam aliás nas próprias palavras e na experiência pessoal dos indivíduos que se nos dirigem em Bab Sebta: a história de colonialismo e as relações privilegiadas que os antigos territórios administrados mantêm com as respectivas potências administrantes, frequentemente sobre a forma de neo-colonialismo; o carácter corrupto de muitos regimes de nações africanas e a perfeita indistinção entre economia e política que neles vigora; a força geradora das redes sociais mantidas entre emigrantes e co-nacionais nos seus territórios de origem; ou a ascendência cultural e a socialização prévia aos países industriais do Norte a que são submetidos potenciais emigrantes, por força das já-não-tão-novas-como-isso tecnologias de comunicação.

Muitas das razões do êxodo reverberam aliás nas próprias palavras e na experiência pessoal dos indivíduos que se nos dirigem em Bab Sebta: a história de colonialismo e as relações privilegiadas que os antigos territórios administrados mantêm com as respectivas potências administrantes, frequentemente sobre a forma de neo-colonialismo; o carácter corrupto de muitos regimes de nações africanas e a perfeita indistinção entre economia e política que neles vigora; a força geradora das redes sociais mantidas entre emigrantes e co-nacionais nos seus territórios de origem; ou a ascendência cultural e a socialização prévia aos países industriais do Norte a que são submetidos potenciais emigrantes, por força das já-não-tão-novas-como-isso tecnologias de comunicação.  Em 1961, com todas as "leis" segregacionistas no sul dos E.U.A. que, entre outras barbaridades, não permitiam que negros e brancos dividissem do banco do ônibus aos bebedouros e assentos em bares e restaurantes (relacionamento amoroso nem pensar), um grupo de negros e brancos, homens e mulheres, ingressam em ônibus de turismo para chegar a Nova Orleans passando pelos Estados mais racistas da América.

Em 1961, com todas as "leis" segregacionistas no sul dos E.U.A. que, entre outras barbaridades, não permitiam que negros e brancos dividissem do banco do ônibus aos bebedouros e assentos em bares e restaurantes (relacionamento amoroso nem pensar), um grupo de negros e brancos, homens e mulheres, ingressam em ônibus de turismo para chegar a Nova Orleans passando pelos Estados mais racistas da América.  A estória começa quando Menino e Tio, fatigados de andar pelas estradas de terra batida do interior Moçambicano, correndo para uma periferia longe do ruído das minas e das bombas, encontram um machibombo, um autocarro perdido e carbonizado depois de ter sido pilhado por marginais.

A estória começa quando Menino e Tio, fatigados de andar pelas estradas de terra batida do interior Moçambicano, correndo para uma periferia longe do ruído das minas e das bombas, encontram um machibombo, um autocarro perdido e carbonizado depois de ter sido pilhado por marginais.  é no entretecer desta disputa ideológica que o filme vai evocando os factos e figuras que marcaram a construção da nossa identidade como povo. De forma exemplificativa, a própria figura de Viriato é perspectivada como a de um “patriota trágico” , que não compreendia as vantagens civilizadoras da romanização. Por analogia histórica, serve o episódio de Viritato para despoletar uma discussão mais actualizada sobre o sentido da herança colonial em territórios africanos.

é no entretecer desta disputa ideológica que o filme vai evocando os factos e figuras que marcaram a construção da nossa identidade como povo. De forma exemplificativa, a própria figura de Viriato é perspectivada como a de um “patriota trágico” , que não compreendia as vantagens civilizadoras da romanização. Por analogia histórica, serve o episódio de Viritato para despoletar uma discussão mais actualizada sobre o sentido da herança colonial em territórios africanos.  No princípio é a vontade de desenterrar a História oficial para escovar a mitologia pátria a contra-pêlo. Da epopeia à tragédia, o programa de NON mais não é do que um virar de Os Lusíadas ao contrário. Trata-se de pesar o destino da “primeira nação da Europa”, não à luz das suas vitórias militares – e a História, como o nota Benjamin, costuma ser contada pelos vencedores –, mas a partir das batalhas perdidas.

No princípio é a vontade de desenterrar a História oficial para escovar a mitologia pátria a contra-pêlo. Da epopeia à tragédia, o programa de NON mais não é do que um virar de Os Lusíadas ao contrário. Trata-se de pesar o destino da “primeira nação da Europa”, não à luz das suas vitórias militares – e a História, como o nota Benjamin, costuma ser contada pelos vencedores –, mas a partir das batalhas perdidas.  Desde o seu lançamento que o Festival propõe-se oferecer, aos diferentes públicos da cidade de Maputo, a dupla oportunidade de se confrontarem com parte do melhor que se faz no mundo do cinema, no seu género documentário, e poderem fazer uma pausa na vulgaridade audiovisual que lhes é oferecida o resto do ano.

Desde o seu lançamento que o Festival propõe-se oferecer, aos diferentes públicos da cidade de Maputo, a dupla oportunidade de se confrontarem com parte do melhor que se faz no mundo do cinema, no seu género documentário, e poderem fazer uma pausa na vulgaridade audiovisual que lhes é oferecida o resto do ano.  No conjunto das disciplinas artísticas, e não só, que perseguem a representação da realidade, o documentário é, certamente, uma das que mais interrogações provoca. Tradicionalmente virado para um olhar fragmentado do mundo que nos rodeia e do devir do que acontece, o documentário actual coloca-nos problemas e desafios acrescidos quer na tentativa de enquadrá-lo dentro de uma determinada tipologia, quer na interpretação dos significados que dissemina.

No conjunto das disciplinas artísticas, e não só, que perseguem a representação da realidade, o documentário é, certamente, uma das que mais interrogações provoca. Tradicionalmente virado para um olhar fragmentado do mundo que nos rodeia e do devir do que acontece, o documentário actual coloca-nos problemas e desafios acrescidos quer na tentativa de enquadrá-lo dentro de uma determinada tipologia, quer na interpretação dos significados que dissemina.