Quem foi o Joãozinho das Garotas? conversa com Zézé Gamboa sobre o "Grande Kilapy"

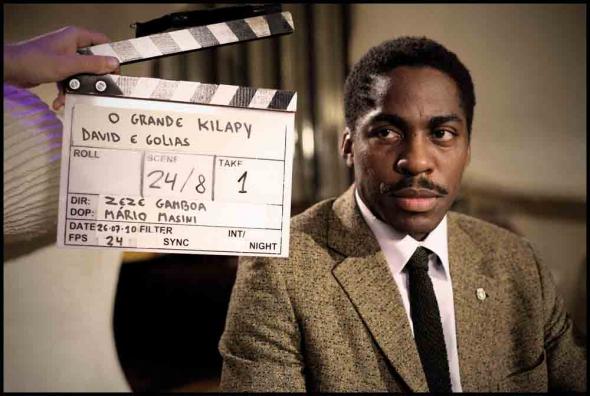

foto de nuno milagreEncontrámos o realizador angolano Zézé Gamboa e alguns membros da sua equipa em Ipanema, num setembro carioca (2010), no final da intensa rodagem decorrida entre Portugal e a Paraíba, na qual conseguiram transformar a cidade brasileira de João Pessoa na Luanda dos anos 60. Só essa ginástica ilustra bem a aventura que foi este filme. Através dele, vamos conhecer a história do Joãozinho das Garotas, um angolano cheio de estilo e banga que, à imagem do malandro, pratica uma “golpada” nas finanças coloniais, cultivando o gosto pela fruição da vida e do colo de muitas e bonitas mulheres. Mergulhando no tempo no qual decorre, o filme espelha bem as incoerências de um regime no qual, porém, não havia ambiguidades quanto ao papel dos brancos, negros e assimilados, os portugueses de primeira e de segunda. Mas o Joãozinho conseguia sentir-se em casa em vários destes mundos.

foto de nuno milagreEncontrámos o realizador angolano Zézé Gamboa e alguns membros da sua equipa em Ipanema, num setembro carioca (2010), no final da intensa rodagem decorrida entre Portugal e a Paraíba, na qual conseguiram transformar a cidade brasileira de João Pessoa na Luanda dos anos 60. Só essa ginástica ilustra bem a aventura que foi este filme. Através dele, vamos conhecer a história do Joãozinho das Garotas, um angolano cheio de estilo e banga que, à imagem do malandro, pratica uma “golpada” nas finanças coloniais, cultivando o gosto pela fruição da vida e do colo de muitas e bonitas mulheres. Mergulhando no tempo no qual decorre, o filme espelha bem as incoerências de um regime no qual, porém, não havia ambiguidades quanto ao papel dos brancos, negros e assimilados, os portugueses de primeira e de segunda. Mas o Joãozinho conseguia sentir-se em casa em vários destes mundos.

Aquando deste encontro, Zézé Gamboa acabara de ganhar, em Angola, o Prémio Nacional de Artes e Culturas do audiovisual. Movimenta-se nos audiovisuais desde que realizava na televisão angolana, ainda como Televisão Popular, o telejornal. Na década de 80, muda a sua base para a Europa. Depois de ter passado por França escolhe Lisboa para residir, e é aí que, mal ou bem, crise ou menos crise, vai desencantando condições para trabalhar. No final das contas, Lisboa é dos encontros e projectos a perder de vista, da imperial na Baixa com a diáspora africana e colegas do cinema, com histórias e gargalhadas sem fim.

Os seus filmes persistem na vontade de entender a sua terra. Mopiopio, Sopro de Angola (1991), um primeiro documentário que analisa a sociedade angolana através da música. As carências e desequilíbrios da altura, consequências da guerra civil, seriam retomados na longa-metragem O Herói (2005), filme premiado e dos poucos com que a cinematografia angolana recente conta. Outros documentários, como Desassossego de Pessoa e Dissidência, deram continuidade à visão sócio-cultural, contribuindo para atenuar falhas de informação e injustiças. Porém a ficção é o formato e linguagem com os quais Zézé Gamboa se sente mais desafiado e gosta de trabalhar.

O Grande Kilapy é a aventura exigente, para qualquer realizador, de um filme de época, e ainda por cima, situado no “tão-longe-e-tão-perto” tempo colonial. Não lamenta a tarefa arriscada - quem viveu esse tempo tende a colá-lo muito à sua experiência pessoal e ao que desejava ver no filme. Zézé defende-se bem: “o que me interessa é a história da maneira que estou a contá-la, e não o rigor dos pormenores, mas as diversas leituras e contestações fazem parte. Quando se faz cinema, estamos a expor-nos, temos de saber lidar com o público.”

E não será em demasia o pré-aviso de que a história sobre a qual versa o filme, a do bom malandro Joãozinho das Garotas, com argumento de Luís Carlos Patraquim, é uma adaptação livre de acontecimentos e personagens reais. Ali vamos assistir a um Joãozinho das Garotas alegre, generoso e cheio de vida, com a música Goldfinger de James Bond a dar o toque de glamour. Percorremos as sombrias, e simultaneamente fervorosas, décadas de sessenta e setenta, a sua temporada em Lisboa enquanto estudante do Técnico e jogador de basquet no Sporting, a agitação conspirativa na política da altura, a vigilância da PIDE, as paixões, a boémia, o cabaré, os bons carros, o roubo nas finanças, a prisão. Uma Luanda colonial e uma Lisboa sob a ditadura são os cenários onde este enredo da malandragem decorre.

António Pitanga, Maria Seiça, Zézé Gamboa e Lázaro Ramos

António Pitanga, Maria Seiça, Zézé Gamboa e Lázaro Ramos

Já o elenco amplia essa combinação tensa de ex-metrópole e ex-colónia. Filmado em co-produção de portugueses, brasileiros e angolanos, a mistura lusófona da equipa é produtiva nas diferenças e descobertas: “todos trabalhamos de maneiras diferentes, um plateau nesse caldo cultural é muito mais relaxado do que um plateau só de uma nacionalidade em que as pessoas são muito mais rígidas.” As diversas variantes do português estão sempre em circulação, com as suas gírias, calões, tipos de humor, sendo o actor principal o baiano Lázaro Ramos que, segundo o realizador, “é um excelente actor e carrega o filme às costas.” Lázaro, tão conhecido entre o público angolano como o Foguinho da novela, possui, diz Zézé, “todas as qualidades de um grande actor: é generoso e atento, traz soluções para aquilo que possa estar menos compreensível, mergulha no filme. É a diferença dos grandes actores para os actorzinhos.”

É hora de fazer o balanço desta experiência e dar a conhecer alguns aspectos do trabalho do mais consistente realizador angolano. O contentamento e a boa energia que O Grande Kilapy e a sua equipa transnacinal protagonizam ficam claros nesta conversa, que anda também à volta das dificuldades que o cinema angolano enfrenta: produção precária, falta de apoios, quase inexistência. Zézé Gamboa indigna-se com estes impasses. Entretanto o Grande Kilapy estreou no Festival de Cinema de Toronto, e tem circulado por vários festivais, estreando no Festin em Lisboa a 4 de Abril.

Retomamos aqui este encontro à propos.

Porque escolheu fazer um filme de época, passado no tempo colonial?

Isto vai acontecendo, pode não ser pensado prematuramente mas tenho estado a reparar que vai acontecendo na minha carreira: primeiro faço um filme contemporâneo, depois recuo. Aconteceu com o Mopiopio, que data de 1990, depois o Dissidência anda para trás. O Herói retrata as mazelas da guerra civil e agora este Kilapy passa-se no passado colonial. Interessava-me contar uma história de um passado não muito distante, que faz parte da História de Angola. Independentemente das nuances de colonização ou não, é a história do país.

O filme ajuda a perceber melhor as complexidades daquele momento?

A história do período colonial nunca foi linear, para a compreensão da atitude da sociedade e da forma de estar, acho que o filme é importante, não só para os angolanos como para os portugueses. Claro que há uma visão condicionada que é a minha, fazer um filme é condicionar o espectador àquilo que se mostra. Mas tem algo do que era a sociedade, os códigos, os costumes, numa Angola colonial na década de 60 e 70.

O que o atraiu na personagem do Joãozinho das Garotas, a figura de um bom malandro?

O filme parte de factos reais mas tem muita ficção. A vida do Joãozinho em si poderia dar outro filme, mas não é o filme que estou a fazer. Quis lançar a ideia dos vários nacionalismos que existiam na Angola colonial, de quem contrariou os códigos coloniais, que foi o que ele fez. Se há alguma coisa de interessante nisto foi subverter a história da colonização, foi um colonizado a dar um golpe ao colono. Essa história só era possível em Angola, eu trabalhei até à 8ª versão com o Patraquim e ele, quando ouviu as cassetes com a história do Joãozinho, disse: “isto não podia acontecer em Moçambique”. Estamos a falar do mesmo colonizador com diferentes formas de estar nas colónias. Em Angola a colonização foi muito perversa: colonos que viviam no musseque e angolanos no asfalto, nas imagens de época vemos brancas a vender no mercado.

Tem muitos elementos realmente inspirados na biografia de Joãozinho?

Tem muitos elementos realmente inspirados na biografia de Joãozinho?

Joãozinho é de uma família da pequena burguesia ou as famílias tradicionais de Luanda, os Faria. Ficou em Luanda até aos 17 anos e foi para metrópole estudar. É verdade que deu o golpe nas finanças. É verdade que na Tamar ele era conhecido como Goldfinger, pois a orquestra da Tamar tocava o tema Goldfinger à sua entrada. É verdade os automóveis de luxo ou de bom porte que ele tinha. Mas por exemplo o Pedro Gomes, o seu amigo, de uma família rica pois o pai era despachante oficial e ganhava bastante dinheiro, veio fazer serviço militar e quando regressa é dos primeiros oficiais negros da Shell. Dei mais destaque ao protagonista, se fosse sobre o Pedro seria diferente, eu inverti aspectos das personalidades, no filme pus o Pedro mais sério e o Joãozinho mais brincalhão.

Joãozinho gravita no mundo da resistência anti-colonial, na Casa dos Estudantes do Império, prisão da Pide, militantes comunistas, luta estudantil, mas sem nunca se envolver muito.

Tem amigos mas não era um envolvimento directo, do que ele me diz, mas há contrariedades. O que me interessa é passar-se numa época áurea dos movimentos de libertação e nacionalismos. Ele ajuda o Rui a fugir, através do partido comunista português, e depois dá apoio ao MPLA. Então, queria dar a compreender ao espectador menos atento ou politizado que nessa altura era importante apoiar os movimentos de libertação. O filme tem cenas das festas da Casa dos Estudantes do Império e de como a casa é fechada, traz a atmosfera da época, ajudado pelo guarda-roupa, penteados.

“Era generoso com os amigos e pródigo com as mulheres.” Que tipo de fragilidades e complexidades tem este herói (ou anti-herói)?

Isso das garinas é outra história. Ele tinha um lado muito simpático que era ser muito solidário com os amigos. Era amigo do seu amigo, quando estava bem oferecia. Era persistente nas amizades, uma pessoa de carácter e com verticalidade, o que mais admiro nas pessoas. Isso é muito importante. Numa Angola de hoje há menos generosidade do que havia nesse tempo. Pisar nos mais fracos e ser subserviente com os poderosos, é muito fácil.

Que riscos existem em fazer um filme de época recente?

O principal risco é que as pessoas, próximas do João ou do grupo dele, podem colar muito àquilo que viveram e desejavam ver no filme. O que me interessa é a história da maneira que estou a contá-la, e não o rigor disto ou daquilo. Agora, as várias leituras e contestações fazem parte. Quando se faz cinema estamos a expor-nos, temos de saber lidar com o público.

Como vê a recepção do Grande Kilapy em Angola?

Não sei, mas vai levantar debate.

Foram contactados os familiares do Joãzinho?

Não, porque eu conheci o João, gravei conversas com ele e deu-nos autorização.

E dificuldades em termos técnicos e logísticos?

Os apoios são sempre poucos, nunca estamos confortáveis com o dinheiro que temos. Mas é possível, tanto que se fez mesmo, com um budget que podia ser melhor e melhor gerido.

Seria possível rodar este filme em Luanda?

Era de todo impossível porque passa-se no meio da burguesia colonial e não podia estar a importar brancos para filmar em Angola, os que lá estão não podiam largar o trabalho para virem filmar. Tinha também o problema dos automóveis e a cidade em si, que está completamente diferente. Hoje as casas são bunkers, dantes a gente olhava lá para dentro. E as pessoas têm memória e lembram-se como era. Depois, o caos geral, a atmosfera e a construção da cidade onde é tudo atípico. E sobretudo por ser muito caro. Dá para filmar, com muita calma, se quisermos fazer coisas sobre Luanda de hoje.

Lisboa e Luanda são os dois espaços narrativos do filme. O que fez para contornar isso?

Filmámos em Portugal, Lisboa, e na Paraíba, João pessoa. Houve uns problemas porque a produção alterou o número de semanas de rodagem no Brasil e o filme que tínhamos na cabeça mudou todo em função disso. Cria adversidades na produção, prejuízos e destabiliza os planos, os actores que entram num lugar ou noutro, etc. O cinema é contar verdade com mentiras, mas para ser bom temos de saber fazê-las. Procurar décors numa semana, é stressante e desgastante.

Então como consegue manter a calma e o bom humor?

Tive de engolir alguns sapos, alguns elefantes também. O importante era fazer o filme e bem.

Como tem essa calma em rodagem, que todos referem como exemplo de um realizador sem ego exagerado, que nunca levanta a voz e respeita muito a sua equipa? Isso aprende-se ou é a sua personalidade?

É também da maturidade que adquiri. Tinha sempre presente que queria acabar o filme e uma atitude mais desesperada podia pôr tudo em causa.

Quais foram os aspectos mais positivos desta rodagem?

Eu saio desta rodagem contente com a enorme solidariedade na equipa. Abraçaram o projecto, deram o seu melhor e isso ajudou a que não houvesse coisas piores. Há um espírito nas pessoas que suplanta tudo.

Muito porque acreditaram no seu trabalho.

Sim, se eu tivesse numa fragilidade grande essa energia pesa. Então ia gerindo as minhas angústias dentro do possível sem fazer passar cá para fora essa situação. Porque no final todas essas histórias desaparecem e o que fica é o filme.

O elenco é o constituído por actores angolanos, portugueses e brasileiros. Porque escolheu Lázaro Ramos para protagonista e não um actor angolano?

Para mim era evidente que no mundo da lusofonia não haveria outro actor, o Lázaro é um excelente actor e ele carrega o filme às costas. Como n’O Herói, são filmes de personagens, se o actor principal não é bom, o filme também não. Para mim era claro que tinha de ser um actor muito consistente e sólido para o filme resultar. Tem todas as qualidades de um grande actor, é generoso, está atento, traz soluções para aquilo que possa estar menos compreensível, está dentro do filme. É a diferença dos grandes actores para os actorzinhos. E tem a humildade de querer perceber tudo, por exemplo do ponto de vista da língua, se no português do Brasil não é assim vai tentar perceber.

Uma das características deste filme é essa salada cultural da própria equipa, o que mais aprenderam nestas trocas?

Uma das características deste filme é essa salada cultural da própria equipa, o que mais aprenderam nestas trocas?

Só veio enriquecer, é um caminho para as co-produções da CPLP. A mistura de cultura é sempre importante, todos trabalhamos de maneiras diferentes, um plateau nesse caldo cultural é muito mais relaxado do que um plateau só de uma nacionalidade em que as pessoas são muito mais ditadoras, rígidas, e ao mesmo tempo masoquistas, pois acham que se tem de se sofrer muito.

E vocês divertiram-se ou foi mais stress do que outra coisa?

Sofremos muito mas divertimo-nos porque é bom tirar prazer do que temos a fazer. Gosto de trabalhar com amigos, como por exemplo o companheiro angolano Gita Cerveira no som.

Como se combinam as co-produções do filme no resultado final em termos de mercado?

Na questão da língua é fundamental existirem duas versões, uma portuguesa-angolana e outra brasileira. É óbvio que resultará melhor no Brasil do que em qualquer lado. Não há nada a fazer, os angolanos são 15 milhões, os portugueses 10 milhões, no Brasil são logo 200, à partida o Brasil sai a ganhar na co-produção.

É inédito porque não chega quase nada de Angola aqui ao Brasil…

Só na literatura, e é um meio mais elitista. No cinema nada.

Que vos falta filmar?

Vamos filmar em Luanda na marginal e nos cafés novos virados para a marginal para fazer um contraponto da Luanda colonial com a Luanda de hoje. É a parte em que o Artur, que no filme é o narrador, conta a história do Joãozinho a pessoas mais novas, que nasceram pelo 25 de Abril. Ele aparece em in e em off, vai pontuando situações da histórias do filme. É interessante porque dá cor ao filme, vai acrescentando. O narrador está na Angola actual mas o filme começa em 1973 e depois voltamos a 65. (NOTA: isto nao se chegou a fazer!)

O que aconteceu a Joãzinho?

Com o golpe foi preso como delito comum, há várias versões de como é apanhado, dizem que a polícia também chegou lá. A versão do filme é que foi um colega que percebe que ele anda a delapidar e o denuncia. Depois do 25 de Abril é solto quando saem os presos políticos.

E o Kilapy continua a praticar-se actualmente?

E o Kilapy continua a praticar-se actualmente?

Sempre em movimento! Eu queria contar uma história, se actualizaram o kilapy o problema é de quem o pratica. (risos)

No contexto do cinema africano há poucos realizadores a fazer filmes de época sobre passados recentes. África tem dificuldade em reflectir sobre esse passado a partir de uma versão interna?

Acho que é mais o facto do cinema africano depender maioritariamente de doadores ocidentais, sobretudo de França que patrocina todos, até os lusófonos…

Que tipo de constrangimentos se encontram nesse processo?

Fazer filmes sobre a época colonial pode pôr em causa algumas mazelas do regime colonial francês e sabemos como eles e os belgas trataram os seus colonizados, não foi “pêra-doce”. Se se começa a denunciar muito isso pode não ser muito agradável. A mim não me censuraram nada do meu cinema, porque somos culturalmente diferentes, tenho mais liberdade e não sou “preto” deles.

Como é a sua relação de trabalho com Angola?

Bom, santos da casa não fazem milagres. Institucionalmente o dinheiro é pouco e todos andam a correr atrás do mesmo. É coisa de um país recente que não tem cineastas, todos querem ser os maiores. Não há muita sensibilidade para o cinema, o que é estranho num país onde a seguir à Independência havia tanta produção (da televisão popular), mais documental mas regular, e agora, sem guerra e com os mecanismos de democracia instalados, não há quase apoio. Nem o Instituto de Cinema nem o Ministério têm dinheiro. Se não há apoio para o cinema só posso concluir que não há vontade política de que haja cinema.

Que estratégia sugere para desbloquear esse marasmo, contribuindo para uma maior e melhor produção de cinema angolano?

Estratégias muito simples: vontade política e mecanismos para haver cinema; aposta na produção; primeiro os filmes e depois os festivais. O festival de Luanda começou mal, e o que começa mal tarde ou nunca se endireita. Um festival de referência em África é o Fespaco, com regularidade bienal, em competição apresenta sempre pelo menos duas longas-metragens do Burquina Fasso. Em Luanda faz-se um festival em que os filmes em competição são de jovens que querem fazer Nollywood, as referências são ao lado, e as pessoas ficam a pensar que aquilo é cinema. O mais necessário é vontade política e formação, depois tudo se faz. São tão poucos no sector que um investimento institucional no cinema seriam trocos, e a correr bem, consegue-se fazer um filme por ano, sempre dava para manter o cinema vivo e a chama acesa.

E para uma melhor formação?

O melhor seria criar uma escola, não há outra hipóteses.

Se o governo angolano o convidasse para dar aulas numa escola de cinema angolana aceitava?

Teria de equacionar a oferta. Tem de passar pela valorização da carreira, ou é a sério ou não, não tenho idade para brincar aos filmes. Tenho reconhecimento internacional não é para voltar atrás na minha terra, antes pelo contrário, o meu país tem de puxar para cima e não colaborar com mediocridade.

Que problemas destaca para a produção do cinema africano em geral?

Falta de apoio dos países africanos, à excepção de Marrocos e África do Sul. O Gabão começa a ensaiar umas co-produções. O Nollyhood da Nigéria não conta devido à duvidosa qualidade da maior parte dos filmes, também por ser produção independente, de muito baixo orçamento. A maior parte dos ministros da Cultura Africanos não dão importância ao cinema, nem gostam de cinema. É só perguntarem quando foram pela última vez à uma sala de cinema, e qual o filme que viram. Também é problemática a falta de formação de técnicos, falta de material (maquinaria e luz), estúdios de som e misturas, laboratórios etc…

Não há estratégia para a difusão dos filmes, nem no espaço nacional, nem internacional. Em suma ser cineasta africano é uma profissão de loucos. Qualquer outro nas mesmas condições já estaria internado num hospício.

Quais sao os realizadores africanos que aconselharias para quem quiser conhecer algum bom cinema produzido no continente?

Na nova geração, Newton Aduaka(Nigéria) Jean-Pierre Bekolo(Camarões) Alain Gomis(Franco- Senegalês) Zola Maseko (África do Sul) dos consagrados Haile Gerima(Etiópia), Youssef Chahine (Egipto), Nouri Bouzid (Tunísia), Mohamed Lakhdar Hamina (Argélia), Férid Boughedir (Tunísia), um dos melhores do meu ponto vista é o Senegalês Djibril Diop Mambety, Désiré Ecaré (Costa Marfim), Paulin Vieira (Senegal), Souleymane Cissé (Mali), Med Hondo (Mauritânia), e Idrissa Ouedraogo (Burkina Faso).

No contexto da sua obra, que marca de diferenciação ou continuidade tem este filme?

Há cineastas que dizem que fazem sempre o mesmo filme, eu tento contar diversas histórias. Mas talvez seja parecida a forma de eu trazer a história para os argumentistas. E fazer filmes de protagonista, o que fica muito no fio da navalha.

A seguir a Kilapy que vai fazer?

Tenho três projectos: um em Cabo Verde ou Benguela, depende do financiamento, outro é Benguela e outro que não posso dizer. Longas-metragens, para curto já basto eu. Ideias minhas, depois convido as pessoas e começo a trabalhar.

fotografia de Rui Costa Mateus