"Os nacionalismos não são discursos inócuos, têm raça e género", entrevista a Lilia Schwarcz e Nuno Crespo

Pouco antes de abrir o ciclo Não foi Cabral: revendo silêncios e omissões (16 fev - 24 maio 2024), um programa anual de conferências, exposições e performances da Escola das Artes (Porto), conversei com os curadores Nuno Crespo e Lilia Schwarcz. Logo após a entrevista, a historiadora e antropóloga brasileira brindou um auditório cheio com a conferência “Imagens da branquitude: a presença da ausência”, partindo da observação de imagens produzidas ao longo da história, que evidenciam o racismo estrutural no Brasil e, inadvertidamente, em Portugal. O interesse pelo conhecimento produzido por autores brasileiros, as suas pautas que sinalizam o estado do debate, foi um bom prenúncio para o ciclo que acontece em parceria entre a Universidade Católica do Porto e a Universidade de São Paul (USP), no qual participam os artistas e pensadores Carla Filipe, Denilson Baniwa, Pedro Barateiro, Dalton Paula, João Salaviza, Renée Messora, Francisco Hyjnõ Krahô, Paulo Catrica, Ayrson Heráclito, Margarida Cardoso, Francisco Vidal, Letícia Ramos, Artur Santoro, Flávio Cerqueira e Hélio Menezes. Haverá ainda a exposição Enciclopédia Negra, que atravessa a Summer School (de 17 a 22 de junho) com Dino d’Santiago, Flávio Gomes, Jaime Lauriano, Keila Sankofa, Mc Carol, Sónia Gomes e Welket Bungué. A ambição do programa, segundo os curadores, é a de construir um espaço de debate para “pensar as narrativas históricas e o modo como artistas de diferentes geografias e culturas têm sido motores fundamentais no alargamento e transformação dessa história oficial.”

Lilia Schwarcz, fotografia de Miguel De

Lilia Schwarcz, fotografia de Miguel De

Comecemos pela vossa formulação no subtítulo “Omissões e silenciamentos”. Quando se fala de silenciamento, palavra ultimamente muito usada, é preciso perceber a que silêncio se refere.

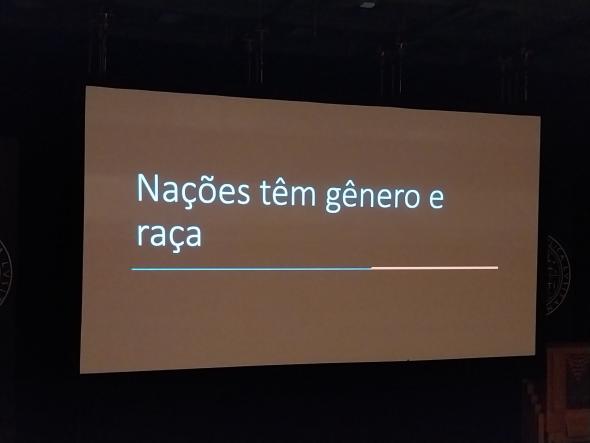

Lilia Schwarcz - Os silêncios são sempre muito ruidosos. Muitas vezes há músicas que contam sobre o som do silêncio. Que barulhos ensurdecedores são esses ao nosso redor? São os sons do silêncio. Durante muito tempo, os silêncios foram soberanos e agora temos falado muito em silenciamentos. Uma coisa é pensar em silêncio como um conceito passivo, outra é o silenciamento como um conceito ativo. Então estamos falando de um processo de silenciamento, um processo subjectivo, consciente ou inconsciente, pouco importa, porque a questão não é normativa. Não é como acusação, é uma constatação. De que a nossa história, sobretudo a história oficial que é ensinada nas nossas escolas (e aos adultos também), fez uma série de silenciamentos e, portanto, de omissões. A história é uma disciplina fundamental para a constituição dos nacionalismos, e nós sabemos que os nacionalismos não são discursos inócuos, os nacionalismos têm raça e género. Então, durante muito tempo as histórias nacionais foram contadas como se fossem histórias universais imparciais. Numa perspetiva que você pode chamar de decolonial, tanto faz, não gosto muito dos rótulos, hoje sabemos que essas histórias contaram apenas um tipo de narrativa: uma narrativa muito europeia, uma narrativa muito individualizada, uma narrativa muito masculina, muito branca e heteronormativa. É por isso que a história durante muito tempo, como alertou a Chimamanda Ngozi, foi considerada uma história única. O uso da história única tem muito poder porque você narra essa história e naturaliza essa história. E ao naturalizar você impede e omite outras histórias paralelas, conversas tensas e ruidosas.

A Lilia escreveu: “muitas vezes, quando a história oficial e o discurso público silenciam, o Carnaval explode”. De que histórias estamos falando aqui?

LS - Das histórias dos grupos que foram sistematicamente silenciados. No caso da história brasileira, os indígenas. Nas histórias afro-atlânticas, as populações africanas. Nas histórias das mulheres: durante muito tempo você não tinha mulheres como protagonistas da nossa história. Estamos falando das histórias dos grupos quilombolas. Estamos falando das histórias dos grupos LGBTQIA+. Então acho que nós vivemos num momento em que não se trata de apagar as histórias, mas de colocar essas histórias no plural para dialogarem em atrito e com ruídos.

Nuno Crespo - Todo este diálogo entre a Escola das Artes e a Lília Schwarcz começou numa conversa, em que a Lilia não sabia como nós ensinamos história nos liceus. Nos manuais de história, um período bastante crítico da história portuguesa continua a ser ensinado como um momento glorioso em que Portugal foi por aí, pelos mares e chegou ao Brasil. Isso era um lugar de incómodo. Houve a expansão marítima, mas havia muitas coisas ainda por contar e por adicionar a essa história. Fazia-me bastante espécie e irritação, como cidadão, que a essa história não fossem adicionadas outras, como a história da escravidão.

Portanto, estão a falar em termos de transmissão da história, via educação.

NC - É que chegas a um liceu, és uma criança, não tens como procurar. Nós aprendemos aqurla cartilha. E paralelamente a isto, sentia que, fora de grupos muito restritos na sociedade portuguesa, esta discussão não estava a acontecer. A discussão do decolonialismo estava muito circunscrita a meios com pouca visibilidade e que era preciso fazer expandir esta conversa. E foi assim que começámos a conversar, pela necessidade urgente de anular estes silêncios. É um silêncio mútuo: o silêncio dos governos que continuam a silenciar estes factos históricos, mas também o silenciamento de imensas comunidades que continuam sem poder contar a sua história. As histórias das imigrações forçadas, as histórias dos assassinatos, por aí fora. Mas, como correção, o título que eu inventei foi roubado a MC Carol “Não foi Cabral”, os “silêncios e omissões” foi contributo da Lilia.

Só estava a querer situar o referencial da história que tem perpetuado esse apagamento. Porque essas comunidades foram fazendo a sua história, têm as suas narrativas, foram sobrevivendo, foram contando à sua maneira. Existiram sempre formas outras de fazer história e trabalhos como os da Lilia, e muitos artistas têm colaborado com histórias paralelas à narrativa oficial, desconstruindo-a.

NC - É precisamente sobre essa ideia de história paralela que acho que gostávamos de, pelo menos, pensar. É mesmo paralela ou essa é a história? Quando nós olhamos para artistas que estão a contar histórias que podemos considerar paralelas de uma comunidade que, de um ponto de vista numérico não tem expressão, quando estamos a contar quando um artista faz um filme de um acontecimento num local geográfico bastante remoto, essa não é uma história paralela, essa é a história. E é preciso encontrar mecanismos para integrar essas histórias naquilo que é a nossa compreensão do mundo.

Precisamente, mas estavam a colocar a história no regime de autoridade da história oficial, que apaga e silencia. É claro que a formação dessas histórias todas é que faz a história.

LS - Mas se nós trabalharmos só com a ideia de paralelismo, nós não vamos estar politizando e mostrando como uma determinada história, que é uma história da branquitude, durante muito tempo operou. A branquitude transformou a sua história numa história universal. A ideia de universal me agrada muito. Universal para quem? Transformou a nossa geografia numa geografia universal. Ou seja, toda a visão clássica, onde a Europa está no centro, a China fica diminuída, a América sempre lá no seu cantinho. E pensando que estamos aqui numa escola de arte, é possível considerar a história de arte também como braço da história imperial. Então, essa história que se fez universal - falando aqui de regimes políticos, regimes de poder, regimes de privilégio - não permitiu o aparecimento dessas histórias paralelas. Mais do que isso, tentou apagar e, ao fazer isso, por exemplo, estamos falando de populações que não têm memória, que não têm passado, porque os seus nomes foram retirados. Então é muito mais do que lembrar que sempre mantiveram as suas memórias, porque ao fazermos isso nós estamos apaziguando. Talvez uma das intenções do curso seja o ruído, que é produtor, trazer a tensão.

A presença na ausência.

NC - Uma das ambições é a questão do perspectivismo. É preciso encontrar outros sujeitos para contar a história, porque tendencialmente a história, e as nossas cidades estão sempre a contar a partir do vencedor. É o homem que matou, que conquistou, o monumento. E se invertêssemos esta lógica, onde é que estão os outros sujeitos? Como a Dóris Salcedo, aquela artista colombiana, diz “Eu quero contar a história a partir do ponto de vista do vencido”. E se nós mudarmos este ponto de vista, com o que é que ficamos nas mãos?”

Empoderar o vencido para não ser a vítima.

LS - Eu nem usaria essa categoria vencedor / vencido, porque ela é uma categoria dicotómica. A gente transforma o outro num agente sem a sua própria agência. Parece que a sua agência é apenas de reação e não pode ser assim.

De resistência a…

LS - Eu tenho pensado muito sobre o termo “resistência”. Que a pessoa resiste como reação. O próprio perspectivismo é a ideia de pensar que existem outros mundos, que existem outras matrizes.

NC - Em Portugal, ao contrário do Brasil (a Lila está a desenvolver um projeto anti-monumento), nós não temos um monumento que não seja ainda pertencente a uma história gloriosa. Andamos há não sei… quantos anos, deves saber melhor do que eu…

O Memorial às Pessoas Escravizadas para Lisboa foi aprovado em 2018, ganhou, o processo democrático foi exemplar, tudo bem feito, mas nunca mais se constrói.

NC - Corre tudo bem e depois não se consegue construir. Foi essa minha irritação como cidadão que motivou este desafio à Lília. Provavelmente esse monumento não existe porque nós, portugueses, ainda não começámos a fazer perguntas.

Quer dizer, a contestação e problematização já tem algum tempo, mas com pouca expressão pública e tradução direta na cidade, veja-se o que o turismo absorve da nossa história.

Nuno Crespo e Lilia Schwarcz a 16 de fevereiro, fotografia de Marta Lança

Nuno Crespo e Lilia Schwarcz a 16 de fevereiro, fotografia de Marta Lança

“Não se trata de rever ou reescrever juntar outros sujeitos, outros corpos, outros objetos de modo a, progressivamente, construirmos um recorte mais amplo e diverso do mundo, dos seus habitantes e dos seus processos de transformação.” Escrevem os curadores do no programa.

Este programa é sobre colonialidade, uma história cruzada entre Portugal, Brasil e África. De que maneira a articulação entre teoria e arte ajuda a pensar outras questões?

NC - Eu e a Lília vimos de campos diferentes, encontramo-nos num sítio que é a produção material dos artistas que nos faz pensar. Portanto, eu acho que este programa é muito motivado pela maneira como os artistas escolhidos, com alguns contributos nossos, de artistas que a Lília não conhecia, como Francisco Vidal ou João Salaviza. Como é que estes artistas estão a pensar. Primeiro esta relevância da produção material artística como agenciadora de uma transformação de um pensamento acerca do mundo. Onde houve esta empatia entre nós.

Tenho sempre essa preocupação de como passar para o conhecimento de uma forma mais alargada, mas os estudantes em si já serão os transmissores à sua maneira.

NC - Depois acho que a nossa ambição, nós Universidade Católica Portuguesa, Escola das Artes, é pôr em primeiro lugar os nossos alunos a falar sobre isso e a pensar sobre isto. Quais são as consequências depois? Fora deste grupo limitado não conseguimos medir, mas se os alunos que forem estas sessões pelo menos conseguirem colocar estas questões, acho que já fomos bem sucedidos, porque porque senão é uma história do cinema que é história canónica do cinema. É uma história da arte que é a história do cânone do belo, em que os outros regimes de visibilidade não são sequer mencionados. Há outros pontos de vista sobre o fazer artístico, que é preciso integrar e pôr ao lado.

A arte movimenta o pensamento. Às vezes, a perspetiva artística traz problemáticas que depois são teorizadas. Há uma empatia gerada no fazer artístico, que acarreta capacidade de comunicar e de pensar. Se fosse somente um teórico a falar, não saía da tese, da monografia, de um documento.

LS - O curador Mário Pedrosa dizia: “em tempos de crise, fique próximo de um artista”. Eu tenho ficado. Muitas vezes a arte é um sinaleiro. Durante muito tempo a gente tratou a arte como ilustração, a ideia de que era um produto do seu contexto. Mas, e que tal se a gente inverter, uma vez que vivemos numa civilização da imagem, e pensar que a imagem não é produto, ela é produção, ela produz valores, ela produz concepções.

E também quando você faz uma crítica interna a essa classificação da branquitude, nós podemos passar por várias questões: quais são as pessoas retratadas? São em geral, homens. Quem é que está nu? Basta ver o movimento Guerrilla Girls, as mulheres estão nuas nos museus. Há que se fazer uma política de acervos, há que se fazer uma política de reestruturação do cânone e das nossas agendas, dos nossos currículos básicos. E também das classificações assentadas no mundo das artes. O lugar do curador, sempre brinco El Grand curador. Ou seja, que é o que é aquela pessoa que organiza e que fala: esse artista, que esse artista aqui. E que tal se nós pensássemos que o grande curador, a grande curadora, não existiria sem esses artistas que são em si intérpretes da realidade.

O Daniel Ribas, Nuno e eu convidamos os artistas que falam desse mundo, que trazem as suas artes, mas que são filósofos também. Porque imaginar que os únicos intérpretes são esses que fazem essa teoria mais canónica, não é? Ou seja, existem outras teorias. É preciso que a gente também chacoalhe um pouco esse mundo das artes, e o lugar muito disciplinado de quem fala por quem, quem fala onde. Então a mim agrada muito que as aulas sejam dadas por essas pessoas que são grandes filósofos. Dalton Paula é um grande filósofo. Heráclito é professor da Universidade Federal do Recôncavo. E assim vamos em frente. A sua arte não é apenas uma consequência das teorias que nós produzimos, elas produzem essa teoria.

Não tem que haver dos curadores um discurso que dê uma ordem, cada um vale por si. Quando convidaram houve algum ponto de partida? O que conjuga este mosaico?

NC - Este programa não é uma tese, é uma polifonia. O que acho interessante nestes programas é que cada um fala do seu lugar e da sua prática, porque estamos a falar de arte, falo do seu mundo e da maneira como aborda, como entende. É muito interessante. Quando fazemos estes convites, nós lidamos com realidades não só artísticas como conceptuais, com práticas muito diferentes. Nós vamos trazer Francisco Hyjno Kraho que vem de Tocantins, no Brasil. Para nós como instituição é uma aventura trazê-lo. Depois ele não tem CPF, depois não é fácil como lhe pagar. Ele tem que apanhar um ónibus de doze horas, o ónibus não tem bem hora certa, portanto nós não sabemos a que horas é que ele pode apanhar o avião de Brasília para São Paulo, de São Paulo para Portugal. Para nós como instituição e para as instituições este aprendizado também é muito importante, porque nós normalizamos que o artista tem um portfólio, tem uma tese sobre o seu trabalho. E nós procurámos o contrário, encontrar a individualidade e a singularidade de cada um destes sujeitos.

A sociedade brasileira vive muito hierarquizada, dividida, na tal polarização onde os vários mundos mundos não se entendem. Em Portugal também se está naquele modelo mediático em que cada trincheira (de esquerda e direita) defende a sua bandeira. Em que medida a arte pode contribuir para atravessa as esferas, num diálogo onde se escute os argumentos, aquilo que resta da capacidade de comunicar, permitindo alguma empatia?

LS - Penso que, para vários desses artistas, essa não será uma questão. E isso é muito bom. Não imagino que a Sónia Gomes (artista mineira que vive e trabalha em São Paulo) faça uma arte para a esquerda ou para a direita. Sónia é conhecida por fazer arte de retalhos de tecidos encontrados ao acaso, ou ofertados a ela. Ela os recorta, reconfigura e transforma em esculturas. Ela faz uma arte para que ela trabalha com aquilo que a sociedade deixa. Aquilo que a sociedade capitalista, as grandes metrópoles abrem mão e, com isso, produz. Eu brinco num texto que fiz sobre ela, falando “a Sónia Gomes veio ao mundo para iluminar”. Eu tenho essa utopia que talvez a arte encontre muito mais do que se nós fizermos um discurso eminentemente político que depois se reduz: “olha, eles estão desse lado, eles estão daquele lado”. Denilson Baniwa vem fazer a fala “Tupy or not tupy, xukui purandusaua, Educação e arte como forma de fortalecimento das narrativas cosmológicas e para uma reescritura histórica do Brasil”. É um artista que está em Veneza, que fez uma apresentação maravilhosa na Bienal de São Paulo, acabou de fazer a colheita do milho. O seu discurso é pela natureza, não me parece que a natureza seja de direita ou esquerda. Ele é um grande poeta e assim nós vamos embora. O Ayrson Heráclito é um grande Pai de Santo. O Candomblé, se você for à Bahia, ele unifica políticos de direita e de esquerda.

Ele fez aquela performance linda na Ilha de Goré (O sacudimento da Casa da Torre e o da Maison des Esclaves em Gorée, 2015). E a exposição em 2022 na Pinacoteca (Ayrson Heráclito: Yorùbáiano Mostra Yorùbáiano).

É maravilhosa.

LS - Então, talvez seja bom pensar que existe algo de sublime. Nós abandonamos a ideia de sublime mas gente não pode esquecer que o sublime esteve na matriz, de um tipo de arte do século 19, a procura de uma linguagem que seja comum. Não é despolitizar, de maneira nenhuma, porque o ambiente está politizado e polarizado, mas talvez, pela arte, nós possamos dizer essas coisas de forma mais empática, como você disse.

Pela arte e pela educação, pois aqui tem tem esses dois pólos muito fortes.

LS - A arte talvez tenha esse papel de desarmar e, por outro lado, com a educação. Pesquisas mostram que, quanto menos os países têm acesso a uma educação pública de qualidade, tendem mais às saídas populistas, às repostas fáceis. Então acho que uma universidade com essa perspetiva tem de buscar pelo lado do afeto, e afeto vem da ideia de estar afetado.

Em relação à Branquite, é importante tomar consciência do seu privilégio. Um exemplo cá foi o filme de Catarina Demony (Debaixo do Tapete) sobre o envolvimento da sua família em negócios escravocratas, que ajuda a entender como uma família acumulou poder e vantagens. Além da inscrição de comunidades sub representadas, é preciso perceber como o lugar do privilégio se foi fixando. E, dentro da branquitude, as variantes que existem.

LS - Muitas variantes, porque branquitude não é um conceito de autodefinição, diferentemente do conceito de negritude que é o resultado de anos do ativismo negro. Por outro lado, é um conceito relativo, porque ele é marcado por outros marcadores como classe, género, sexo, região, geração. Não é absoluto. Mas é interessante pensar nessa ideia de presença da ausência, porque é um grupo absolutamente presente, tão presente que fica invisível. Porque ele racializa os demais mas não se racializa. É preciso pensar nas consequências disso tudo. Eu sempre acho que, quanto mais informação, quanto mais nós lidarmos com os traumas, melhor sairemos, em vez de escondê-lo.

O ato de escavar no arquivo e na história e nos buracos da história também ajuda a compreender um presente. Em Portugal, as gerações mais novas deixam de ter memória do que foi a vida antes do 25 de Abril. Se não houver uma permanente lembrança dos pontos fundamentais das mudanças da sociedade e desse passado ditatorial, colonial, esclavagista, vai-se perdendo essa memória. Como diz a Lilia “é preciso lembrar de não esquecer”.

NC - Essa falta de memória - as comunidades mais jovens que não têm memória do que foi a ditadura, do fascismo - é o que provavelmente está a fazer crescer este fascínio por certas tendências autoritárias, aquela estetização da política é muito atraente se essa história não tiver presente e não for ativada.

As liberdades estão sempre ameaçadas com a falta de Memória.

NC - É preciso lembrar que os direitos humanos não foram conquistados para sempre. Estamos sempre a ponto de os perder. Pense-se na história do aborto nos Estados Unidos era possível agora não é. Em Itália, as crianças com pais do mesmo sexo podiam estar os dois registados agora já não podem. É mesmo preciso recordar histórias da opressão para que não se repitam.

Mesmo o casamento gay no Brasil, esteva a ponto de retroceder. Além desses direitos ligados às questões de género, a própria paz. Há uma falácia grande quando se falava do pós-guerra, no fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, quando a seguir houve guerras coloniais anticoloniais, guerras imperialistas, nacionalistas, vivemos sempre em guerras. . Lá está a universalização e como o referencial continua eurocêntrico.

Este programa da Escola das Artes já vem de trás, certo?

NC - O ano passado nós trabalhámos bastante sobre a figura do Ailton Krenak e sobre uma ideia de ecologia. Tinha o título “Pisar suavemente sobre a Terra”, em parceria com a Ellen Lima Wassu, que é uma pesquisadora indígena carioca, numa tentativa de aproximação ao pensamento indígena brasileiro. Anteriormente, fizemos uma coisa sobre o Brasil, “Cross Dynamics of Otherness” (2022), que também se relacionava com o que podemos aprender com o Brasil? Falamos imenso no mundo ocidental, de natureza, de ecologia e depois começamos a ler o Kopenawa e o Krenak e percebemos que há ali uma visão do mundo. E também “Arte / Pensamento / Som” ou a exploração da multiplicidade de cruzamentos e contaminações entre “Arte e Ciência”… Mas este programa vai terminar com uma Summer School que começa no dia 17 de junho. E outra coisa que muito nos honra, muito emocionante para a Universidade Católica. Nós vamos trazer uma exposição curada pela Lília Schwartz, pelo Jaime Laureano e pelo Flávio Gomes que se chama Enciclopédia Negra, que parte do projeto de criar biografias de personagens históricas do Brasil que não tinham rosto. Nós vamos receber essa exposição aqui na escola, e a Summer School vai ser toda em torno dos temas da enciclopédia da Enciclopédia Negra.

Como é a Enciclopédia Negra, Lila?

LS - Esse é um projeto coletivo, de milícia. Convocamos artistas negros, são mais de 36, que entregaram um ou mais trabalhos. O acordo é que esses trabalhos seriam doados à Pinacoteca de São Paulo, que é o maior acervo de retratos do Brasil e que quase não tinha retratos de pessoas negra nem retratos de pessoas brancas acerca de modelos negros. Então, a ideia foi racializar a Pinacoteca. E a Pinacoteca recebeu essa doação, ficou muito feliz, contando que facilitasse a circulação da coleção. Voltando à sua pergunta. A ideia era que a criança, o aluno, o jovem na adolescência entrasse no Google e tivesse outros retratos de pessoas negras, não sempre a trabalhar, ou sempre violentadas ou em situações de violência, mas de todo o tipo. Por isso a ideia de enciclopédia.

Mas porque foram buscar um instrumento organizador (do Iluminismo) como a enciclopédia?

LS - A enciclopédia virou um grande modelo de exaltação de uma cultura branca. Então é justamente subverter essa estrutura. A enciclopédia não pára, então todas as imagens são liberadas de direitos para que as pessoas continuem a produzir outras enciclopédias.

E vai para a internet também.

NC - E o que nós vamos tentar é trabalhar com associações. Ainda ontem falámos com uma representante da Lisboa Crioula para trazer precisamente essas comunidades. Porque esses retratos precisam mesmo de entrar na na nossa história de arte. Desde que estou a trabalhar nisto com a Lilia, folheias uma história de arte e a ausência é confrangedora. Não acho que se vão queimar as histórias de arte, não é? Mas é preciso fazer uma Enciclopédia Negra, não para compensar, mas para resgatar alguns rostos dessa invisibilidade.

Qual é o recorte dessas figuras, além do facto de serem negros?

LS - As pessoas têm que estar mortas, muita gente reclamou. Mas senão não teria nenhum fim. Então nós intersecionamos marcadores, então não há um Estado brasileiro que não esteja representado e também tinham que ter mais mulheres do que homens, pessoas trans, pessoas gays. É um critério de fim e a gente sempre diz que homenageando a morte é uma forma de homenagear a vida. No contexto em que nós lançamos, fizemos 20 mil posters distribuídos para as escolas - eu já vi que isso te preocupa muito - incentivando as escolas a fazerem as suas próprias enciclopédias. Então, já são mais de 300 escolas que fizeram as suas exposições. Quando a Enciclopédia Negra ganhou o prémio Jabuti, foi tão lindo, não era o projeto de 3 pessoas, era o projeto de milhares de pessoas.