“Para pôr som é preciso fazer a leitura das pessoas”, entrevista ao artista e Dj Lucky

Luquebano Afonso, mais conhecido por Dj Lucky, apresentou a instalação Kokawusa que, na língua lingala da sua infância, quer dizer “estendal” (aconteceu no Festival TODOS, e será noutro lugar a anunciar em breve). Esta peça resume bem a sua trajetória: as palavras como ensinamentos, os “panoafricanos” da família de comerciantes, o seu espírito de colecionador (de discos e de molas de roupa), música e emoções que, enquanto DJ, está habituado a manipular. A instalação é o pretexto para falarmos da sua trajetória de vida. Equilibrista entre várias culturas, vive há 31 anos numa Lisboa agora mais aberta e diversa, abertura e diversidade para as quais pessoas como Lucky tanto contribuíram, desde construí-la a pô-la a dançar. Uma cidade de momentos duros, mas de encontros e possibilidades com os quais foi crescendo. Neste texto, são as memórias de Dj Lucky que nos conduzem, entre várias pistas de som, de quisange, semba e afroblues, e várias pistas no chão, de Kinshasa ao bairro da Graça, passando por Luanda, Cova da Moura e Bairro Alto.

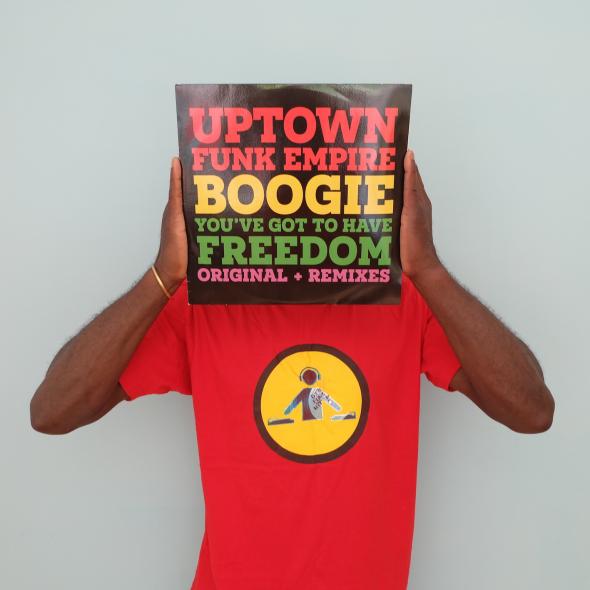

© DJ Lucky

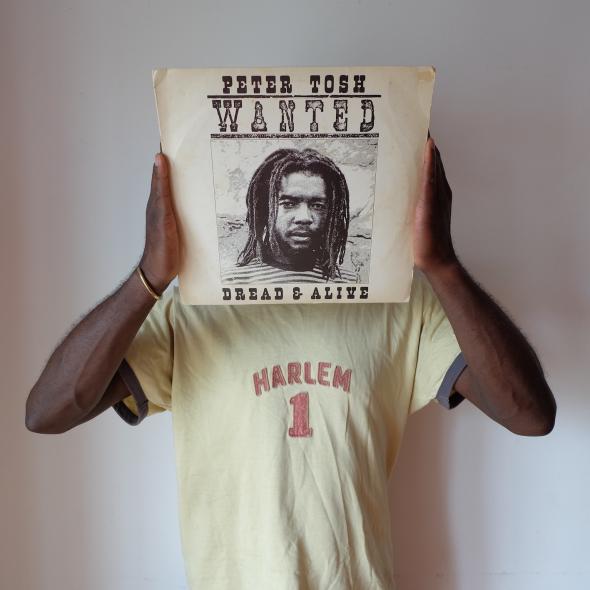

© DJ Lucky

A instalação “Kokawusa”

É a realização de um sonho antigo, o de articular o trabalho plástico ao de colecionador de discos e relaciona-se com a vontade de preservar a memória, procurar as raízes, transmissão e continuidade. “Trazer a memória da minha avó à minha filha.” E, neste caso, as memórias são expressas em fotografias do autor com vinis (que ainda pensou imprimir em serigrafia), panos e citações de Bob Marley, Patrice Lumumba, Lélia González, Ângela Davis e James Baldwin, e um manifesto sonoro intitulado “Express yourself”, produzido pela Ninho Marimbondo (Lucky e Dedy Deaad) em tom de Activismo Beat, num som meio de água, com piano tocado pela sua filha de 9 anos, quisange e chocalhos.

“Kokawusa” quer dizer estendal em lingala. Pôr a roupa a estender ou a secar, depois de lavada, tem qualquer coisa de renovação. Mas a ideia inicial “era construir uma espécie de cabana, uma casa com telhado onde as nossas avós estendiam os alimentos ao sol para não deixar apodrecer, como tanto se faz com o peixe seco. Parte da ideia de conservar, de tudo se aproveitar (fazer conserva da própria casca da fruta). Depois, tinha de abordar a questão da roupa, de pano-africano (com a sua arte conceptual) a panafricanismo. É um estendal mas, na verdade, estamos a preservar algo, queremos dar essa tal longevidade (musika, em lingala) que transforma. Estender as memórias, manter a essência, numa transmissão das origens ao lugar de hoje, da avó à filha e para todos nós e, como se de peixe seco se tratasse, conservá-las.”

De Angola para o Congo, e vice-versa, para escapar da guerra

Calhou a Luquebano Afonso, mais conhecido por Dj Lucky, ter nascido em Kinshasa em 1968, para onde os pais, comerciantes angolanos do Uige, Maquela do Zombo, se mudaram devido aos conflitos bélicos em Angola. De Kinshasa lembra-se de aspetos vagos, como a cena musical e o barulho da cidade, vibrante de comércio, da presença de panos e cores, de estudar numa escola católica, e da comida, como o kikuanga da avó, que visitava nas férias. É forte a imagem de vê-la a assar jinguba (amendoim) e bobó. Lembra-se ainda do pai colado à rádio a tentar saber o que se passava na terra e, assim que se dá a Independência em Angola, a família decide regressar. Porém, naquela altura viajar de avião era uma miragem, e com as estradas arriscadas, a única via eram camiões militares, com força e poder para levar as pessoas. O pai foi à frente em 1976, e os avós, Luque, o irmão mais novo, a mãe com o terceiro filho na barriga, seguiram mais tarde num jipe militar a caminho do Uíge, onde ficou um ano com os avós enquanto os pais preparavam terreno em Luanda. O primo Mawete João Baptista, primeiro embaixador a ser nomeado no governo MPLA, fora colocado na Argélia, deixando-lhes casa por uns tempos para se instalarem em Luanda.

Dessa viagem no jipe militar, ficou-lhe a sensação de preocupação e de aventura: “íamos pelo mato, não se viam cidades, só paisagem, linda sim, mas noite e dia, dia e noite. Parávamos a descansar umas horas e seguíamos. Para mim aquilo foi um bocado alucinante, mas quando olho para trás penso: que aventura!”

Apesar de também se falar lingala em Angola, e da cena congolense estar sempre presente, lembremos que Cabinda faz triângulo com os ambos os Congos, Brazaville e Kinshasa, ajudando à circulação da língua, estranhou falar em português pois no Congo era em lingala e francês que se exprimia. “Ao chegar não sabia falar nenhuma palavra de português. Em Kinshasa estava na terceira classe e tive de voltar para a primeira por causa da língua. Era difícil ter amigos da minha idade, que já estavam super avançados na escola. Mas lá fiz a minha vida. Encontrei uns colegas e professores porreiros e rapidamente consegui aprender.”

Era o tempo do socialismo e dos professores cubanos, “muitos acabaram por ficar e construir um bairro, ali no Primeiro de Maio.” Vivia na casa do primo na Vila Alice, zona central, perto do Largo Primeiro de Maio e da Sagrada família, que dava para o Alvalade. Antes de 1992, a guerra decorria longe da cidade, mas havia repercussões na economia, no acesso aos bens e, sobretudo, nas mobilizações de rapazes que enfileiravam os batalhões da guerra. Podia não sentir diretamente a guerra civil (entre UNITA E MPLA e sua instrumentalização externa), mas as rusgas para a tropa assustavam toda a gente. “Era um salve-se quem puder.” E Lucky só se safou de ir para guerra, ou eventualmente só está aqui a contar-nos isto, por causa da poliomielite. “Os meus pais possibilitaram que eu tivesse tratamento ao problema da perna a ponto de conseguir andar, muita gente na minha época não teve essa sorte. É como aquela banda Staff Benda Bilili que tocam em cadeira de rodas. Quando cheguei a Luanda, tive automaticamente isenção da tropa.Andava com um papel a justificar. Só se nota quando estou em pé, às vezes os militares vinham ter comigo para me levar, e eu mostrava o papel. Ou seja, em parte andava frustrado porque não queria ter esse problema na perna. A seleção angolana de basquete é uma das melhores que há, o Jean Jacques etc., então eu queria jogar, só que não podia. Mas a verdade é que isto me safou de ingressar na vida militar, por invalidez.”

A rusga era feita nas escolas, nas ruas ou nos bairros mais pobres. Às vezes “havia fuga de informação que chegava no bairro. ‘Olha, vai haver aqui rusga’ e, quem podia, escondia-se para não ser visto. Os militares vinham nuns jeeps que chamávamos de azulinhos. Não chegavam a bater, mas brutalizavam. Diziam entre eles ‘Vai ali, pega os gajos que você acha que têm corpo para a vida militar’.” E depois os rapazes desapareciam, para desespero dos pais que tentavam informar-se, recebendo às vezes uma carta dizendo que o filho já estava no Huambo ou noutra frente de combate.

Perdeu muitos amigos ou, quando os reencontra, uma mina, algum azar, e eram mutilados. “Houve casos em que ficaram num posto sem ir diretamente para a guerra. Era uma guerra estúpida, lutar contra o irmão, não se percebia bem. Mas foi a nossa realidade, foi a nossa juventude…” Apesar desse estado de alerta permanente, Lucky e os amigos caluandas improvisavam umas festinhas que começavam mesmo na escola, porque nem sempre tinham aulas.. “Também guardo aquela energia das festas dos musseques.”

Nos anos 80, Luanda não tinha assim tantos estrangeiros para além dos cubanos, russos e uma grande comunidade congolesa. Esta última muitas vezes vinha para Luanda para arranjar passaporte e poder viajar para a Europa. Tendo raízes e influências, falando bem francês, Lucky ajudou muitos deles a passar por angolano e a chegarem à Europa.” Luanda tinha pouca gente em geral. O fenómeno da vinda massiva das províncias dá-se sobretudo depois da guerra chegar a Luanda, em 1992, no intervalo entre os Acordos de Bicesse e de Lusaka “tudo acelerou e se descontrolou, mexeu com tudo, as pessoas começaram a fugir das províncias.” E outro aspeto importante era não se conhecer o país, porque não se podia circular, havia minas por todo lado, “era difícil saíres de uma província para outra. Por acaso fui ao Huambo, mas de avião militar. Mas ficávamos sempre em Luanda” Agora, que viaja r à vontade em Angola, Lucky adorava voltar e conhecer as 18 províncias.

A escola também não oferecia grande futuro. “O meu pai tinha um negócio em serrações, comprava toros e fazia madeira, montou uma carpintaria, eu via o dinheiro a circular.” Os jovens começaram a fazer a muamba (ir ao Brasil comprar artigos para revender em Angola), “mas não era do meu interesse, eu queria continuar a estudar, queria sair e ir para França.” Porém, não era fácil emigrar com a vida planeada, não sendo “filho de ministro ou de pais com alguma regalia no país. Só os filhos dos ministros ou dos ricos tinham bolsas de estudo para os Estados Unidos ou para as Franças. Muitos nem regressavam, acabaram por se instalar na Europa. Já o filho do Zé Ninguém ia para o leste para a construção civil. Eu estava convicto em ir para França, até porque tinha a ferramenta do francês.”

© DJ Lucky

© DJ Lucky

Referências musicais

Do semba como resistência ao colonialismo, pelos Jovens do Prenda e N’gola Ritmos. Das experiências electrónicas de autoria de Vum Vum, nos anos 60, que Lucky vem a conhecer em Lisboa mais tarde. Quando lhe pergunto por referências de músicos angolanos saltam logo os nomes de Carlos Lamartine, Artur Nunes, Waldemar Bastos, Carlitos Vieira Dias, sem esquecer os irmãos Mingas (André e o Ruy), Carlos Burity, Elias Diakimuezo, David Zé, o Bonga etc. “A nossa música será sempre a nossa música. A geração dos anos 80 já estava um bocado cansada de semba, agora é que se tem recuperado. Ouvia-se muito Gilberto Gil, por exemplo, que foi actuar várias vezes a Luanda. Mas os grandes patrões nisto tudo foram os Kassav. Esses é que vieram mudar a imagem da música. O Paulo Flores, o Eduardo Paim eram os heróis, os pioneiros que começaram a construir algo novo. Juntaram o semba e a influência da Martinica, isso é que deu a kizomba. Outro ritmo diferente do semba e do zouk que às tantas é zouk love. Criou-se ali uma mística e um contratempo.”

De sonoridades africanas que passavam em Angola, refere a música Mario, de Makiadi Luambo Franco, o pai da música congolesa, assim como os hits de Fela Kuti, da Nigéria, ou de Manu Dibango, dos Camarões, os África Negra, de São Tomé e Príncipe. “Era o pan-Africanismo em força” e Lucky estava atento ao que se produzia fora, nomeadamente ao rock dos Estados Unidos e de Inglaterra, ouvia U2, Fine Young Canibals e topava toda a cena inglesa. Viveu a febre das cassetes, “levava gravadores e rebobinávamos as cassetes com caneta”, dos walkman e da revista Bravo. Mas “nunca deixámos a nossa cultura para trás. Tentávamos misturar tudo e estávamos sempre a fazer coisas novas. Uma dança não ficava por muito tempo porque se criava algo novo. É a criatividade do angolano. Quando o Kuduro conquista o mundo deve-se a uma imensa história anterior.”

Chegada a Portugal em 1991

Não se lembra do dia da semana, mas estava frio quando o tio e o irmão foram buscá-lo ao aeroporto. “O irmão a seguir a mim veio antes, jogava no clube Primeiro de Agosto, e vinha para estudar e trabalhar. Supostamente eu também vinha estudar, mas nem sabia bem o que devia dizer para me deixarem passar. O meu pai, como vinha muito cá, aconselhou-me a dizer que vinha trabalhar. Ele comentava ‘Anda-se a falar muito da União Europeia, a zona Europeia vai unificar-se e de certamente consegues chegar à França, mas com tempo’”.

Era questão de começar por um lugar mais fácil como Portugal e depois seguiria viagem, esse era o plano. Mas a partir de Angola a percepção difere de quando se chega à Europa, sobretudo a Portugal. Lucky conta que quem recebia os recém-chegados dos países africanos de língua portuguesa, sobretudo angolanos, eram cabo-verdianos que vivia na periferia de Lisboa. “Não havia negros no centro de Lisboa, só aquela comunidade de São Bento, da morna etc. O pessoal mesmo estava nas periferias: Cova da Moura, Pontinha, Seixal, Cacém, por aí a fora. Eu fui parar à Cova da Moura.” Trazia o travel cheque e um pouco dinheiro em mão. “Nos últimos tempos de Luanda, já não morava na Vila Alice mas no Palanca, mas mesmo assim era um bairro organizado, antiga construção portuguesa… Em 1991 vou parar à Cova da Moura, em construção, e penso ‘mas isto é que é a Europa?’ Queria ir embora, mas voltar como? Tinha aqui o meu tio, meu irmão. Fui ficando para ver o que é que dava, procurar a vida. Tivemos de nos adaptar. A comunidade cabo-verdiana recebeu-nos bem. Havia uns quantos angolanos, todos muito jovens.”

Sem documentos, tinha de trabalhar para pagar casa, ainda pensou estudar à noite e trabalhar de dia, mas trabalhar na construção civil era duro demais para tal. O sonho de ir estudar para França acabou por não se realizar. “Entramos numa realidade em que só a música e o convívio nos safavam.” A Comunidade Europeia mandava dinheiro para se construir estradas e infra-estruturas, e os portugueses não queriam trabalhar nas obras. Na Cova da Moura havia muitos pedreiros, uns quantos patrões ou intermediários cabo-verdianos que falavam com empresas para recrutar pessoas, como a Teixeira Duarte, onde trabalhou a fazer tetos falsos até 1994. Ajudou a construir lugares de cultura como a Culturgest, o Centro Cultural de Belém e a Caixa Geral de Depósitos da Baixa. No boom da construção civil na Expo’ 98, com as regulações extraordinárias (e oportunas) de imigrantes, Lucky já se encontrava a trabalhar na música, a sua paixão.

© DJ Lucky

© DJ Lucky

As noites afro em Lisboa

Quando tinha saudades da terra, rumava às discotecas africanas, como o Kandando e o Wifi. “Eram um mix entre Cabo Verde, Guiné e Angola. De Moçambique pouco, só venho a conhecer a marrabenta muito mais tarde. Sábado e domingo também íamos às matinés das discotecas Zona Mais e Crazy Night. Na verdade, queríamo-nos integrar, não ficar só naquele contexto, queríamos conviver de alguma maneira ainda por cima em Luanda já organizava festas etc. Então estava na Europa, além disso, as nossas manas afro não nos ligavam nenhuma, e começámos a ter algum sucesso com as meninas brancas, gastávamos dinheiro em roupas de marca e texanas só para impressionar.”

Lucky dá início à sua vida na noite no Bairro Alto em finais de 1994. “A catedral sempre foi o Frágil, mas era difícil entrar por ser muito de elite. O DJ Johnny nos Três Pastorinhos brindava-nos com a música negra super cool: Soul to Soul, Guru Jazz Matazz, Arrested Development.” A noite lisboeta está muito ligada à cena afro, com personagens fundamentais como o Hêrnani, o Micas, o Zé da Guiné (no Noites Longas). Era interessante fazer o mapa dessa mobilização na cidade… O primeiro bar onde trabalhou foi o Kéops, onde “havia dois djs residentes, a grande Lígia (que morreu há pouco tempo), e o Nuno, que trabalhava na Casa da Moeda e era baixista numa banda de punk rock. Gostaram da minha pinta, precisavam de alguém para trabalhar na sala, que recolhesse os copos quando o bar estava cheio, e perguntasse aos clientes se queriam beber mais. Depois, o Nuno percebeu que eu tinha interesse em música, gostava de Acid Jazz, Jamiroquai e Urban Species.” E convidou-o a experimentar pôr som. Propuseram ao Alex, que era o dono, e começou com as noites fracas (segunda-feira e domingo), com os discos do Nuno. E não é que resultou? “Diziam — O puto tem jeito. Dei por mim já estava noutros bares, também no Café Suave, no Califórnia. Depois fiquei residente no Café Suave”, com a ajuda de Zezé, alcunha Saquinhos (fazia artesanato) aka Cônego de Braga (ultimamente tem posto música no Crew Hassan), que lhe faz a proposta de pôr som no Café Suave, onde trabalhava.

Aventura-se como dj em 1996. Lisboa dança com Acid house, começa a surgir o drum’n basse, trip hop, e a figura do DJ vai-se profissionalizando, cada um com o seu estilo e reconhecimento. A cultura do Dj começa nos bares, e muito no Bairro Alto, com africanos que fizeram e fazem a noite de Lisboa e se interajudavam. Lucky relembra que “Angola já está aqui há muito tempo. Se formos a ver bem, isto é muito África.” Havia vários Afro DJs a tentar introduzir a música africana, mas não era totalmente aceite. No início quando passava sons mais afro diziam-lhe “– Olha que não estamos na Amadora, passa só um ou dois temas. Já a música negra americana era a toda a hora. Heranças de funk e da Soul Blues que vêm dos Estados Unidos. Era música universal. Agora as nossas músicas africanizadas, que hoje em dia até os djs brancos e todo o mundo passa, antes não se podia ouvir, mas nós tentámos introduzir.”

Quarteto AfroBlues Djs, com Johny, Lady Brown, Lucky e João Gomes

“Em 2000, quando as coisas estão mais abertas, encontramo-nos os quatro. O Johny já vinha com aquele nome, o João Gomes, dos Cool Hipnoise e depois Space Boys, trazia Moçambique, eu com a cena de Angola e do Congo. A Lady Brown, uma mulher super power a surgir. E se fizéssemos aqui uma cena? – pensámos. Afroblues Djs, ficou o nosso nome, fizemos uma foto mítica. Começámos no Bicaense às terças-feiras, dois a dois, às vezes três ou os quatro juntos, e fizemos uns anos por lá. A ideia era pegar a música africana desde o mais roots possível ao mais electrónico.”

E em 2005 surgem os Buraka Som Sistema. “Eu vivi com o Kalaf em frente à Dona Mento, um restaurante cabo-verdiano em São Cristóvão, na Costa do Castelo. O Kalaf estava sempre a escrever a ouvir Lauryn Hill, tinha que lançar um grito aqui.” Antes dos Buraka, João Barbosa, Branko, e Kalaf fizeram o projeto One Uik project. Foi um grande acontecimento, e legitima muito do que vinha de trás, de quem trabalhava nessa fusão.

Outro marco é o África Festival, produzido pela Paula Nascimento, em três edições: 2005/06/07, uma grande celebração da comunidade africana em Lisboa e arredores, para Lucky “uma simpática junção de música, teatro, e outras artes. Foi através deste Festival que Lisboa conheceu Ali Farkature, Tumani Diabaté, Zap Mama, e tanto mais. Muitas são as saudades. Orgulho-me em ter feito parte do África Festival.” Eram ainda tempos da editora Enchufada que lançou os Buraka e de coletivos como os Cool Train Crew, por onde passaram o Johnny, o Dinis, o Rui Murca, o Victor Belanciano, Nuno Rosa e o Tiago Miranda.

© DJ Lucky

© DJ Lucky

Cultura musical sempre a crescer

Lucky trabalhou na loja de música Virgin entre 1998 a 2000, nos Restauradores, o que vez ampliar a sua cultura musical. “Criou-se uma família, também trabalhava lá o Melo D., que esteve nos Cool Hipnose e no Family, um grupo de hip hop tuga anos 90, e depois seguiu carreira a solo. Ele estava na secção de Jazz, eu na soul and dance, era pequena mas das que mais vendia. Apanhávamos discos incríveis e tínhamos desconto como funcionários. Comecei a entrar no culto do vinil.” A seguir trabalhou na Valentim de Carvalho por dois meses e despediu-se… “Estava um pouco cansado das lojas, e também porque me propuseram programar o Fluid.”

Chegou a desejar ser músico e a tocar baixo, mas ter aulas era muito caro e, com os dois trabalhos, lojas de música de dia e passar som à noite, não lhe sobrava tempo. O espírito de colecionador e de arquivista foi-se sedimentando, o que ajuda para a rádio e para uma carreira de dj. E entretanto já tem quase 25 anos de carreira.

À pergunta sobre o pior lado da vida DJ e das noites, Lucky responde que o mais difícil é aguentar a pressão, e resistir ao álcool e drogas. “É o primeiro perigo, eu próprio caí nisso. Exagerei e comecei a perder trabalho. Havia uma cultura de shots de bebidas, em qualquer bar a maneira de dizer “Olá, boa noite, tudo fixe?” era com um shot em cima. Éramos jovens, começámos a descobrir a bebida e estavam sempre a aparecer cenas novas, sei lá quantos Vodkas Absoluts…” Concordamos que é preciso ser muito disciplinado para aguentar a noite. “Podes ter problemas de audição, de voz, com os decibéis a mais. Felizmente, depois consegui equilibrar com yoga e passei 14 anos sem beber. Sempre fui de dormir pouco, não sei se por causa da ansiedade. Mas protejo-me e volta e meia, desapareço do circuito. Vou para uma zona em que consiga estar sossegado sem nada, para carregar a bateria.”

Mas ser DJ não é um trabalho profissional e frio. Um DJ mexe com as emoções, é um deus que está ali no momento, a quem se pede que mantenha a euforia da noite. “Atualmente fala-se muito na postura do dj. Uns são frios e mecânicos, estão ali, são duros. Eu vim da cultura de dj de lazer. Comecei a pôr música em bares, de vez em quando tinha de pôr as pessoas a dançar. Mas a minha cena sempre foi mais chill out. É preciso fazer a leitura das pessoas, perceber o momento, a cadência em que estão a curtir. É preciso aprender a jogar as cartas certas.” Lucky também gosta de pôr som em espaços públicos, esplanadas e jardins pela componente familiar. “As pessoas levam os filhotes e vêm ter contigo. Por exemplo no jardim Botto Machado, no quiosque Clara Clara, os putos vêm da escola, num dia de Feira da Ladra, o vizinho conversa comigo, gosto muito. Mas também gosto muito de música para lazer, por isso é que participo no Out Jazz desde a terceira edição, a minha música encaixa muito bem no projeto. Mas quando é para fazer clube é para fazer clube.” E tem ido pôr som ao Lux.

A estreia nas artes plásticas

Sempre esteve ligado às artes sobretudo à fotografia. “Morei com malta que fazia a escola do Arco, tínhamos uma câmara escura em casa, e eu fazia de modelo, às vezes de roupas com luzes. A fotografia começou a interessar-me imenso, fotografava quando fazia viagens, depois aparece a Lomo, os diapositivos, os slides. Aproveitava os rolos fora de prazo, que davam um contraste diferente. Às vezes nem revelava em película, fazia só prova de contato, gostava do desafio do enquadramento. Coincidiu com o meu processo de deixar de beber álcool, e era uma motivação. Cheguei a fazer uma instalação só de diapositivos comigo a falar ao microfone. Quando entrou o digital, perdi-me um pouco e a fotografia ficou para trás.”

E como se dá a obsessão de apanhar molas, de há 16 anos para cá? “Em cada cidade, encontrava uma mola, vinham ter comigo. Passei a ser um acumulador, ou colecionador, pensei que quando chegasse às 1000 molas fazia algo.” As molas foram-se acumulando em diversos tamanhos, cores e modelos e, com tantas molas amontoadas, já era demais (estamos a falar de 2300 molas). Em conversa com uma amiga e ela diz-lhe —Se tens tantas molas e não sabes o que fazer com elas, podes fazer um estendal. “Quando ouvi estendal pensei nos estendais da Costa do Castelo, onde levo a minha filha à escola, aqueles estendais antigos dos bairros operários, com vara e cordinhas. E assim idealizei o projeto para o Parque de Santa Clara para a minha coleção de vinis, com fotografias nas árvores e uma base sonora em que as pessoas tinham de se sentar e escutar. Viam as fotos e ouviam uma playlist minha. Tinha de ir às raízes.” Isto foi prévio ao projeto “Kokawusa”.

Artigo originalmente publicado por World African Artists United a 11/11/2022