Desvendar práticas coloniais

Acaba de sair Políticas coloniais em tempo de revoltas – Angola circa 1961, um conjunto de estudos sobre práticas coloniais em Angola. Dirigido pelo historiador Diogo Ramada Curto, conta com a colaboração dos investigadores Bernardo Cruz e Teresa Furtado. Falámos com os três autores do livro para perceber novos subtextos de, entre tantos outros, episódios como a revolta na Baixa de Cassange, o 4 de Fevereiro, os massacres na produção de café do Uíge, a instrumentalização dos sobas, o fim da Casa dos Estudantes do Império, o funcionamento do Gabinete dos Negócios Políticos. Uma coisa é certa: o colonialismo português foi tudo menos brando, mas os mitos são persistentes.

Quiseram compreender diferentes modos de luta e de resistência ao colonialismo português, mas através da actuação dos agentes do Estado colonial e as suas políticas. Porque escolheram este ângulo?

Ao analisarmos as ideias e as práticas burocráticas e políticas dos agentes do Estado imperial (atribuindo um lugar especial às elites do Ministério do Ultramar na metrópole), temos a perfeita consciência de que um lado da história angolana aparece amputado. Mas ir along ou against the grain é um problema simplista, que concebe agency a um lado e o retira sempre a outro. Antes de colocarmos esse problema sobre a forma de ler o arquivo colonial, é necessário dar a conhecer o que está nesse arquivo. Foi isto, aliás, que esteve por detrás da opção de estilo de parte dos capítulos (os três que tratam as revoltas em Angola) e que começam, quase sempre, muito colados a um ou dois documentos-chave que eram os produtos directos da burocracia em Lisboa. Colados mas não reprodutores, porque isto permitia, antes de mais, verificar a construção do que se chama visões ou verdades oficiais, e as contradições internas dentro dos mesmos serviços estatais. Porque esses discursos muitas vezes não vingavam como opção política – como aconteceu de forma flagrante no caso da Baixa de Cassange – isso implicava que eles fossem relegados para segundo plano e espoletassem novas tarefas dentro da administração. Implicava também que a agency africana tivesse maior ou menor representatividade no arquivo vivo, isto é, nos processos de tomada de decisão. Reordenamento Rural – Relatório dos Trabalhos de Reordenamento Rural e de Organização Comunitária empreendidos neste Distrito a partir de Junho de 1962, 31.12.1963.

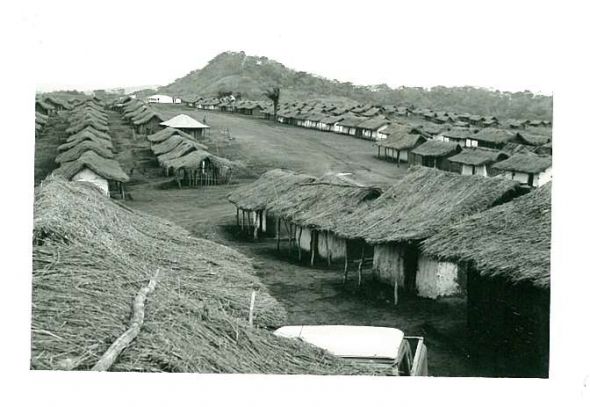

Reordenamento Rural – Relatório dos Trabalhos de Reordenamento Rural e de Organização Comunitária empreendidos neste Distrito a partir de Junho de 1962, 31.12.1963.

Como surgiu a pesquisa e redação deste livro, no contexto do vosso percurso académico?

A pesquisa resulta do encontro de um historiador dos séculos XVI a XVIII e de dois investigadores mais jovens, com uma excelente formação em ciência política. Foi um processo longo de aprendizagem e de trocas. Pela minha parte, acho que consegui convencer a Teresa e o Bernardo da centralidade do arquivo. Não no sentido de que está lá tudo e basta lá ir buscar. Mas no sentido de que os arquivos necessitam de ser sujeitos a questionários rigorosos e a uma crítica sem tréguas, exercida a cada passo. As preocupações comparativas, mais associadas à ciência política, acabaram também por influenciar as nossas análises. Mas, também aqui, não se procurou identificar um modelo que funcionasse como uma gazua das nossas investigações. O que se procurou foi que os padrões comparativos e as operatórias mais conceptuais surgissem à medida que a análise se fosse desenvolvendo. Penso que o resultado é o de uma história fortemente influenciada pelas ciências sociais e politicas, ou seja, um modo de praticar a sociologia histórica.

Propaganda da recuperação das populações. Fonte (PT/AHD/MU/GM/GNP/RNP/0607/02682), Recuperação das populações no distrito do Uíge e Zaire. Direcção dos Serviços de Centralização e Coordenação de Informações (Luanda).

Propaganda da recuperação das populações. Fonte (PT/AHD/MU/GM/GNP/RNP/0607/02682), Recuperação das populações no distrito do Uíge e Zaire. Direcção dos Serviços de Centralização e Coordenação de Informações (Luanda).

O livro colabora para desmontar o mito das teses gilbertianas que celebram miscigenação e mestiçagem cultural, e a ideia de uma colonização branda? Uma vez que a ideologia e política colonial portuguesas assentavam em princípios ostensivamente eurocêntricos e racistas na prática…

Essa pergunta mostra exactamente aquilo que o livro procura rebater. Não se trata nem de optar pela técnica da desmistificação corrente, que consiste em mostrar, por exemplo, que os níveis de assimilação eram quase nulos; nem de entrar numa apologia do pensamento oficial e da ideologia lusotropical. O problema pareceu-nos bem mais complexo, porque houve de facto uma tendência forte dentro de um sector da burocracia ultramarina para levar essa ideologia às últimas consequências. Nem o que diziam, nem o que propunham era da ordem da pura dissimulação – embora alguns actores a usassem (e continuam a usar), mas esses casos são singulares e aparecem bem identificados no livro. De um ponto de vista mais amplo, ou se quiser estrutural, o que era necessário era mostrar qual o peso dessa ideologia na acção burocrática. O que é que se ficou a dever a essas ideias e não a outros temas culturais ou interesses económicos? Depois, é claro que o próprio lusotropicalismo é eurocêntrico de génese e desengane-se quem ainda acha que era uma ideologia de aplicação pacífica. Não era.

Tem havido muitos investigadores (Charles Boxer, Roger Bastide, Cláudia Castelo, Maria da Conceição Neto, Nuno Domingos, Miguel Jerónimo, Miguel Cardina e tantos outros) a mostrarem as faces sombrias do colonialismo português. De que modo essas outras narrativas se têm expandido na Universidade e no senso comum?

Para além dos nomes que enumera, muitos outros haveria que considerar. Dos Isaacman ao Joseph Miller, da Isabel Castro Henriques ao Valentim Alexandre, sem esquecer muitos outros investigadores da Universidade Agostinho Neto que referimos explicitamente no livro, porque nos ajudaram a construir o livro em causa. Mas é claro que sou particularmente sensível à existência de uma nova geração de investigadores que tem vindo a renovar a história do colonialismo português no século XX. A este respeito, chamo a atenção para o trabalho de Fernando Tavares Pimenta. Reordenamento Rural – Relatório dos Trabalhos de Reordenamento Rural e de Organização Comunitária empreendidos neste Distrito a partir de Junho de 1962, 31/12/1963

Reordenamento Rural – Relatório dos Trabalhos de Reordenamento Rural e de Organização Comunitária empreendidos neste Distrito a partir de Junho de 1962, 31/12/1963

O livro parte dos episódios de 1961: a revolta na Baixa de Cassange, a agitação nas prisões de Luanda (4 de Fevereiro) e os massacres na produção de café, no Uíge. Estes acontecimentos comunicavam entre si, política e militarmente?

Parece-nos agora que este livro, talvez devido a uma certa ânsia em pôr em relevo a actuação de meros burocratas, alguns deles conotados com o arranque da sociologia e da ciência política portuguesas, descurou a parte militar. Mas ela está lá, sobretudo como força motriz das supostas ideias reformistas que necessitavam de uma dose de violência para serem postas em prática. Eram de facto os militares que tinham os meios para o fazer. Por isso, as ligações entre as três revoltas são sobretudo políticas e administrativas: a par do uso do comunismo internacional como uma das causas próximas de todos estes casos, a religião e o messianismo, a destituição económica, a destribalização e o autoritarismo burocrático são causas comuns aos três. Mas isso acrescenta pouco ao que já se sabe sobre estes acontecimentos.

O que acrescenta mais então?

As posições dos inspectores ultramarinos que, para um caso, propõem um certo tipo de medidas “reformistas”, e noutro advogam uma política de aterrorização. Há também a parte da análise que se fazia em cima do acontecimento, procurando explicações e responsáveis, e fazendo previsões. Uma delas, que tivemos de deixar de fora da obra, é a suspeita de que, depois do que se passou na Baixa, a zona algodoeira do Catete em Luanda seria o próximo foco de rebelião. Outro ponto, é o papel que os acontecimentos tiveram na sobrelotação do sistema carcerário colonial, que forçou a sua reforma, preparada havia muito, mas em moldes precários e violentos. Os relatórios da PIDE sobre o funcionamento e, até mesmo, as instalações físicas dos campos de Missombo e São Nicolau comprovam essa precariedade. Mas havia diferenças importantes que tiveram consequências tangíveis, como a duração das próprias prisões. O livro levanta estas questões, mas elas estão longe de estarem resolvidas.

Campo de Trabalho, Recuperação de São Nicolau

Campo de Trabalho, Recuperação de São Nicolau

Porque não se deram também nas Lundas, com uma Diamang tão opressora?

Essa foi uma das perguntas que levantámos logo na introdução e para a qual não encontramos uma resposta fechada. Consideramos, no entanto, que uma leitura comparada entre o capítulo da revolta da Baixa do Cassange, onde operava a Cotonang, e a parte final do capítulo sobre o 4 de Fevereiro, onde abordamos a Diamang, pode ajudar a perceber o porquê de a Lunda não ter sido palco de revoltas (no sentido estrito). Existe uma diferença estrutural que nos parece estar na base do nível de burocratização da Diamang: o facto de a Lunda sofrer cronicamente de uma baixa densidade populacional. Ao contrário do que acontecia na Cotonang que, pela sua condição geográfica e demográfica dispensava mecanismos modernos de controlo, a Companhia de Diamantes de Angola, com vista a responder às necessidades internas de mão-de-obra, implementou dispositivos disciplinares mais difusos e rotinizados. Foram estes mecanismos de controlo que procurámos expor: a institucionalização de sentinelas nas aldeias dos trabalhadores, o controlo do trabalho nas minas, a cooptação das autoridades tradicionais, os usos políticos da cultura indígena (leia-se: a sua musealização), entre outros, podem ajudar a perceber diferenças ao nível da capacidade interna da concessionária para conter qualquer acto de revolta.

Quais foram os principais antecedentes às revoltas dos anos 60?

Esta é uma questão interessante quando olhada do ponto de vista dos burocratas. Por um lado, há antecedentes muito directos e locais, como o programa de desinsectização algodoeira que estava a ser preparado pela Cotonang durante 1960. Ainda antes da revolta ter rebentado em Malange, há informações e apontamentos que evidenciavam a natureza explosiva de se fazer recair todo o ónus financeiro desse programa no trabalhador africano da Baixa. Uma contingência como esse programa pôde de facto estar na origem da sublevação. Se assim foi, trata-se uma falha de intelligence do Estado português, porque tinha à sua disposição todos os dados que apontavam nessa direcção até Dezembro de 1960. Por outro lado, temos os antecedentes estruturais identificados pelos analistas: a destribalização e o chamado “autoritarismo burocrático”, uma ideia muito pouco estudada, que teve em Marcello Caetano e Adriano Moreira dois fortes promotores e se disseminou como categoria analítica e explicativa pelos novos burocratas do Ministério do Ultramar. A certa altura há a convicção de que a confluência desses dois fenómenos – a desintegração de quadros antigos de disciplina social e o afastamento dos administradores locais em relação à população – era a causa principal das revoltas. É um novo prisma a partir do qual se podem ler as propostas de concentração dos africanos, como instrumento penal e social, de punição e “recuperação”.

Repensando a geografia dos acontecimentos, houve focos de revolta noutros contextos e regiões?

Embora importante, a questão de procurar outros focos de insurreição estava para além do nosso objecto de estudo. Para mais, as três revoltas analisadas constituem o cânone do início da Guerra. Por outro lado, os focos de resistência à ordem colonial não são circunscritos à década de 60 e remontam às chamadas guerras de pacificação, cujas continuidades ou semelhanças merecem estudo autónomo.

As suas fontes de arquivos foram abundantes e de qualidade. Avançam que tem havido leituras pouco críticas dos arquivos coloniais, limitando-se a reproduzir as mesmas ideias. Que alertas principais é preciso ter em conta para abordar a actuação do Estado colonial no terreno?

O conceito de terreno tem normalmente como referente o local, ao nível da “circunscrição” e do “concelho”. Nós tentámos alargar a observação a outros terrenos, como o Gabinete dos Negócios Políticos, onde se jogava muito do que era decisivo para o “terreno” colonial. Os nossos alertas estão virados por isso para essa área, principalmente porque é dessa entidade a larga maioria de fontes sobre os últimos catorze anos do colonialismo português. Muito do que se produz hoje em dia na área da história, da ciência política e da sociologia histórica sobre esse período limita-se a reproduzir as perspectivas e tomadas de posição dos actores (tanto dos autores, como dos que são representados nessas fontes) que são sempre tomadas de posição históricas, isto é, são produto e instrumento de lutas ou tensões passadas. Não cabe ao investigador apresentar como neutra uma dessas posições. Para mais, algumas dessas investigações diminuem muita da densidade analítica dos documentos em causa, o que é, de certa maneira, uma menorização do objecto. Alguns destes documentos eram estudos sérios, comparativos, de tal forma densos que é difícil, por exemplo, a um cientista político procurar outras variáveis das revoltas que não as que já lá estão invocadas. Isto cria problemas enormes, a começar pelo desenho da investigação e pelos instrumentos conceptuais e analíticos de que nos devemos servir.

Para lá destas fontes, referem que para poder inovar o trabalho gostariam de descer ao terreno em colaboração com colegas angolanos. Têm em mente continuar a pesquisa com novas abordagens?

Para se estudar em profundidade o sistema prisional e o sistema concentracionário em Angola é preciso ir, agora sim, ao “terreno”. Isso só é possível recorrendo à história oral, a inquéritos e entrevistas. Mas também a muita documentação que não está disponível em Portugal. Tanto o Bernardo como a Teresa estão a desenvolver trabalhos de doutoramento nesse sentido.

No livro conta-se como funcionava o sistema de exploração colonial em companhias. Quem faz esse estudo e que pontos fulcrais são focados?

Um estudo comparativo que coloque as várias companhias em diálogo ainda está por fazer. Existem já alguns estudos de caso que procuram descrever o sistema de exploração em companhias coloniais em Angola. Jeremy Ball, sobre a Cassequel, Todd Cleveland, Nuno Porto e Clarence Smith sobre a Diamang. Mas também David Birmingham, Aida Freudental, Alexander Keese, só para nomear alguns. Dependendo dos casos em análise sublinham-se diferentes processos: na Diamang a parceria com o Estado colonial no processo de recrutamento de trabalhadores fora da zona concessionada, na Cotonang a vaga de migrações internas forçadas para a Baixa, na Cassequel a proximidade da empresa aos chefes de posto e a punição dos sobas em caso de fuga de trabalhadores. De qualquer das formas, resumir estes trabalhos é sempre retirar-lhes algum valor.

E quanto ao colaboracionismo das autoridades locais e tradicionais, que novidades trazem?

Achamos que a principal novidade é que, para além da colaboração ou da bem conhecida imposição de elites tradicionais fantoche, na época a eficácia dessa política foi posta em causa a vários níveis, em diferentes distritos. Mais, ela esteve ligada à própria criação do GNP e, depois, dos Serviços de Centralização e Coordenação de Informações (em Angola e Moçambique), e é inseparável do vácuo que teria de ser preenchido uma vez abolido o Estatuto do Indigenato de 1954, com as regedorias.

O processo de destribalização (fim de uma certa organização tribal e tradicional) preocupava as autoridades pelas dificuldades que implicava. Mas o fim do Estatuto do Indigenato coincidiu com a promulgação das Regedorias, e os sobas eram manipulados para colaborarem. Afinal que mudança ocorreu com esta passagem?

A mudança, tal como era apercebida na época, era essencialmente jurídica. Na prática, o que o Estado tirava com uma mão, repunha com a outra, e que era a subjugação da maioria angolana a um estádio entre o primitivo e o civilizado. Os planos de regedorias, aproveitando os aldeamentos estratégicos impostos pelos militares, procuravam resolver a contradição de um regime colonial que advogava a assimilação não assimilando. Elas foram a tradução urbanística, agrícola e policial de um pensamento antigo sobre a cadência lenta desse processo de aculturação. Foram instituições concebidas para manter o status quo político, mas modernizantes, tanto do ponto de vista económico (com o desenvolvimento comunitário e o cooperativismo), como do ponto de vista policial, em que os vizinhos de regedoria se tornaram vigilantes e informadores. A regedoria é a institucionalização de modelos mais antigos do combate à destribalização e é, em tempos de guerra, proto-totalitária.

Resumindo, o que levou ao encerramento da Casa dos Estudantes do Império (1944-65)?

Houve quem passasse a ideia de que a criação dos Estudos Gerais era uma das causas do encerramento da Casa. O nosso objectivo não era tanto procurar as razões que levaram ao seu encerramento que já foram bem demonstradas por outros investigadores, mas mostrar que a CEI foi considerada, desde início, um projecto perigoso e passível de encerramento. O “fechar a torneira” dos recursos financeiros para a CEI foi uma medida antiga ratificada pelo GNP no início da década de 60.

O que era o Gabinete dos Negócios Políticos (GNP), em termos de centralidade da informação e medidas do Império?

Há várias hipóteses ainda em cima da mesa sobre quem propôs este organismo, bem como sobre as suas competências: de acordo com o ex-secretário de Salazar, Alexandre Ribeiro da Cunha, o GNP foi criado a pensar na transplantação do modelo corporativo português para as colónias. Outros, como o círculo em torno de Joaquim da Silva Cunha e Adriano Moreira, tinham em mente um órgão para-científico de estudo e codificação dos usos e costumes tradicionais africanos, o que mostra bem como a mentalidade reformista era na verdade conservadora. Na lei, tudo isso está plasmado, mas atribui-se-lhe um sentido securitário que remonta à Missão para o estudo dos movimentos associativos em África, de Silva Cunha. Pela análise do trabalho quotidiano dos inspectores e oficiais do Gabinete, nota-se que havia um certo mal-estar quanto ao papel que eles deveriam desempenhar, que deveria estar mais próximo de uma definição da política “científica” da Junta de Investigações, do Centro de Estudos Políticos e Sociais, e do ISCSPU: aliás, é notório que com o início das revoltas, o grupo interno criado dentro do Gabinete para as analisar se tenha chamado de “Estudos Ultramarinos”. Na realidade, as elites desse gabinete lutaram contra o que consideravam a burocratização excessiva das suas tarefas, que supostamente diminuía o poder de inspecção e estudo. Por volta de 1964, a ideia que se dá é que falharam e o gabinete tornou-se num pequeno organismo de intelligence de enorme poder, acima da PIDE, dos SCCI e da censura.

[Este texto foi originalmente publicado no Portal Rede Angola]