Das políticas de convivência, do irreparável, da sinceridade, do método AND Lab

(ML) Como relaciona a afetividade com o irreparável?

(FE) Vivi a experiência radical de uma morte, cheguei tarde a ela, estava viajando, num avião no meio do nada por dez horas, e me veio esse download: tudo é irreparável e eu trabalho com o reparar. Reparar é, ao mesmo tempo, impossível e imprescindível, justamente por isso. A impossibilidade, o facto de que a reparação vai sempre tarde, pois as coisas são irreversíveis, incompensáveis, irremediáveis nos danos, imprevisíveis e às vezes inevitáveis (ou são irreparáveis porque talvez teriam sido evitáveis). Isso tudo não pára de se dar, e assim, qualquer gesto de reparação começa logo por ser atrasado e insuficiente. Por isso é muito essencial fazer-se, apesar de impossível cumprir-se.

Quando fala do mundo-tal-como-ele-é, trata-se do mundo que já carrega a impossibilidade de ser diferente? E a miragem de outras formas de estar e de viver, naquilo que está ao nosso alcance?

O mundo-como-é é Irreparável. No sentindo de irreversível e, por vezes, também incessável, tem a ver com a entrada no Cronos, algo que acontece e não tem como desacontecer. Somam-se então as camadas em que o mundo-como-é faz-se irreparável porque se constitui através duma lógica de saque. O mundo como a gente conhece, esse mundo que se tornou globo, fez-se através de um atravessamento de outras existências. Essa é a dor e isso costuma ser, ao mesmo tempo reiterado, e seguidamente invisibilizado e negado. Reparar esse mundo significaria destruir esse mundo, o que coloca um paradoxo ao exercício da reparação, pois este se pensa à partida enquanto gesto de cuidado, de construção e não de destruição.

Sendo um debate que está em várias frentes, em termos discursivos e não só, desde as feridas coloniais, as restituições, em termos de reparação histórica das lutas emergentes, negras, indígenas. Como chegou ao lado afectivo de irresolução? Parece que o seu elemento de trabalho é o próprio irreparável. Ao mesmo tempo, temos que equacionar uma reparação, o reconhecimento, conscientes da quase impossibilidade de reparar o dano que está já na matriz de violência, nas formas de relações de poder actuais que vêm dessa ferida aberta. Que possibilidades encontra, ainda assim, para a reparação?

Já há muitos anos que trabalho com o Reparar, enquanto ferramenta-síntese. Eu trabalho muito com as palavras…

O seu Quase-Manifesto é todo um jogo de palavras.

Mas com o compromisso que tudo o que seja ferramenta conceptual tome o corpo do fazer. Tudo o que ela pode performatizar enquanto palavra e como se executa aquilo tão bem teorizado mas que muitas vezes só fica no plano do discurso. Como síntese tenho trabalhado o reparar. Numa formulação tripla. O parar de novo, que envolve o reconhecimento da irreparabilidade, não entrar em negação, em minimização do dano…

Como segue da história macro para aquilo onde é possível agir num caso concreto?

Numa microescala, já havia todo esse campo gigante, num modo fractal dentro do campo do qual eu parti, que é a antropologia, que nasce de uma certa culpa colonial irreparável para sempre. Isso emergiu para mim como uma impossibilidade de fazer apenas antropologia. Por outro lado, continuando a fazer o AND Lab como ele se foi revelando, me sinto mais antropóloga, mas de outra forma, talvez desencantada.

E a antropologia tem passado por muitos processos autoreflexivo…

O reparar surgiu dai, de como exercitar um reparamento etnográfico, de uma maneira expandida, não só unilateral e não restrita a uma só figura enquanto as outras são objeto disso. E surgiu essa tripla modulação. O reparar como posicionamento de parar de novo ante aquilo que irrompe e interrompe o nexo, o previsto, o esperado. O reparar como inventário-invenção do/com o possível, e as derivações que então se instanciam, não partem de uma reprodução do mesmo. Aí talvez já exista uma possibilidade de reparação: o que é possível fazer em acto e em cada relação, em vez de acatar e endossar um deve-ser, que por ser reproduzido por todes, às vezes sem nem se perceber, reitera a irreparação a despeito das intenções. E depois uma terceira camada do reparar tem que ver com uma dimensão de como se sustenta a relação na duração, através de um constante reabilitar para o uso, e que foi o primeiro lugar onde enunciei a reparação. E passei muitos anos trabalhando com isso. Essa pesquisa nasceu, por um lado, do confronto com a antropologia, por outro, da pesquisa do doutoramento sobre relações afetivas em microescala. Nomeadamente como podemos inventar o amor enquanto exercício político a cada entre-dois, que muitas vezes é tomado como não tendo nada de político e é certo que tem. Se não for aí entre cada micro-encontro onde é que será?

Pensando sobre a Reparação por exemplo ligada aos museus. Ainda que instituído na base da desigualdade e enquanto instrumento colonial, o museu conecta-nos com uma série de passados e de situações. Etnografar e museologizar tem sido um modo de aceder a outras culturas. Como pensar outros modos de fixar vestígios, provas, sem fazer reset da história?

Sim, não permitir que isso vire um apagamento de provas e que também não seja uma terraplanagem. Não pode ser simplisticamente “ok, estamos no presente, isso já passou”, quando as consequências estão todas aqui e constituem o mundo-como-é.

Essa seria a visão pós-colonial: identificar e superar as continuidades.

Não há pós-colonial nesse sentido. A luta para desconstruir o mundo nessa escala gigantesca é desmobilizante. Despontencializa e esvazia geralmente quando se olha nessa perspectiva enquanto pessoa. Devolve uma sensação de impotência, parece que não é possível fazer absolutamente nada.

Como quando nos dizem “antes de mudar qualquer coisa, ou enveredar por uma pequena luta temos de mudar o capitalismo…” É verdade, mas isso é enorme e não sabemos como fazer.

Por isso tenho trabalhado na dimensão afectiva. Na dobra entre o íntimo e o político. Se há algo que está ao alcance é localizar as inscrições sistémicas.

Nos corpos específicos…

Começando por si. Procurar desarmar essa bomba que não pára de explodir todas as vezes e de retraumatizar. O irreparável enquanto jeito de fundar mundo é a inscrição em cada um do trauma como mundo. Depois, toda a vez que se vai tematizar, se incorre na retraumatização, com boas ou más intenções, com uma postura de reparação e cuidado ou com uma abordagem manipulatória, em ambos os casos parece inescapável a retraumatização.

O trauma, movendo zonas cinzentas e sentimentos de vingança, não se torna também um factor opressor? Um pouco como o que se passa no racismo interiorizado, de que Fanon falava. Quando as pessoas não se sentem agenciadas para nada senão para a revolta, essa revolta pode significar impotência, no sentido que paraliza pois não se consegue construir nada fora do trauma permanente.

Por outro lado, é preciso organizar e pensar o que fazer com essa raiva porque é o que se tem e não se pode negar isso.

Não é deixar isso de parte. Digo que, além de denunciar o olhar colonizador sobre certos corpos, saberes e produções, devemos partir de outros pontos, como diz Djaimila Ribeiro: criar não só a partir da raiva, mas de outros lugares, para que não se torne um ciclo vicioso que esmaga…

É possível e impossível. Encontrar micro-fissuras de possibilidades para isso é o que está ao alcance. Mas talvez se comece por acolher essa raiva e também por legitimá-la. Ela precisa de ser descarregada e ser expressa, quem sabe assim desfragmentando-se e virando matéria para outros agenciamentos. Enunciar e tematizar diretamente não é a minha posição, a minha contribuição não é essa, que seria tomar lugar de outras pessoas. O que eu faço é estudar numa microescala os funcionamentos disso enquanto tomada de corpo e acontecimento: como é que isso opera, como volta a acontecer, em qualquer escala, com quaisquer materiais, que tem qualquer coisa de laboratório mas que é a vida. Tudo isso que surge como dimensão afectiva, que é aquilo que não se pode sentir, como raiva ou medo, frustração, culpa, vergonha. Ou melhor, é inevitável sentir mas não se pode expressar. Como constituir um campo para que isso se expresse e seja visto, reconhecido, acolhido, para que possa virar matéria de algum outro mundo possível, que ninguém vai inventar de antemão, que vai emergir do facto de nos termos disposto a reparar nos afectos e a acompanhá-los até a sua dissipação.Não podemos pretender saber desde antes que mundo queremos, pois a tendência é reproduzir o funcionamento da prescrição, do deve-ser. Mas se eu deixar que isso funcione mais por expressividade, abre-se caminho para passar da composição à posição-com. Eu trabalho na tomada de posição-com, mas certas composições, como quando se lida com o irreparável, precisam primeiro de uma oposição. Não é possível ficar na oposição para sempre, porque isso é paralisia, é retraumatização. Então como? Faço um único gesto de oposição e depois faço com com com com. Ou seja, abrindo espaço para que essa matéria enjeitada, que nunca possa ser, seja, e ela se desfragmenta, ela quanticamente pode aglutinar-se de muitas outras formas. Como emerge a dimensão afectiva de uma relação?

Pode dar um exemplo concreto da sua metodologia? Ela parte das questões que as pessoas trazem?

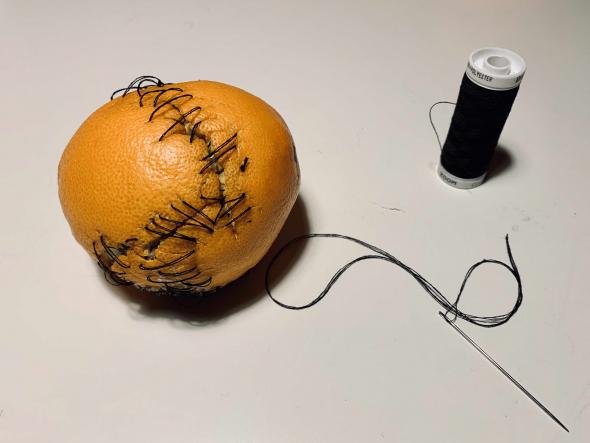

Chegamos às questões, não partimos delas. Começamos por usar recursos táticos para lidar com isso. Por um lado, uso outros corpos e matérias, que são, na minha perspectiva, restos dessa sociedade irreparável. Ou mesmo lixo, são as tralhas.

Que tipo de matérias?

Todo e qualquer objecto encontrado que, embora ainda com vida, foi descartado. Então é mesmo o trabalho de recolha que monta esse acervo e, depois com ele, é possível activar como recurso o jogo, enquanto contradispositivo para estudar as políticas de convivência a que damos vida ao nos posicionarmos. Uso esses recursos para desviar taticamente da questão directa. Porque, quando começava pelo tema, percebia que a gente gastava toda a nossa energia na resistência e na disputa de opinião. E acabava. E saía toda a gente retraumatizada e mais certa daquilo que já tinha certeza, frustrada daquilo que a frustrava. Foi surgindo esta possibilidade de um recurso tático, de trabalhar com o preconceito que a gente tem, na cosmovisão moderna que é cindida, que é separar sujeitos e objetos. Então tralhas são coisas, parece que não nos dizem respeito diretamente, então se eu usar este copo ou esta caneta para criar o trabalho de composição parece que tem uma dimensão formal ou lúdica que me isenta. Isso abre uma certa disponibilidade, desarma, para se poder estudar o funcionamento de um acontecimento. Como é que eu tomo posição, você toma posição comigo, outra pessoa vem e toma posição connosco, o que é que acontece, que política resulta do modo como a gente se organizou? Mesmo com todas as nossas crenças, bandeiras, o que é que a gente efetua como mundo, que políticas de convivência colocamos em prática? Se você chegasse uma primeira vez nós íamos prescindir de todas as questões gigantes e íamos trabalhar com essa carga através de uma prática que parece inócua, um joguinho qualquer. Tudo reaparece, o incómodo, a incompreensão, mas não da forma que reveste aquilo que eu já tenho certezas. O problema aparece na sua porosidade. Aos poucos, na duração, isso vai sendo devolvido à escala dos problemas concretos e vai-se ampliando para um funcionamento quotidiano. Ou a zona de atenção passa a ser o corpo-território, a dimensão do sensível, num trabalho de flagrar e reconhecer essas inscrições sistémicas em si, observando como isso opera enquanto sensação, permitindo-se sentir o que está sentindo de modo a que se expresse, se legitime e se transforme, mas que não seja uma condescendência consigo. É mais uma experiência de franqueza radical, de ficar muito firme diante daquilo que pode ser monstruoso e se manifesta como sendo eu.

Essa franqueza implica também dor. Se formos extremamente sinceros connosco e com os outros, estaremos sempre a magoar alguém. As pessoas não são sinceras e fazem jogos diplomáticos no dia-a-dia, para evitar danos colaterais, seguimos escondidas sob muitas convenções para poder viver em sociedade, estar em comum. Ao criar campos de sinceridade, inevitavelmente geram-se inimizades. Mas acredito que, ao descarnar essas camadas, fosse possível mais cuidado com o outro.

Isto é assim sobretudo porque a forma da receção da franqueza parece ser só o melindre e o ressentimento, o que se revela como um despreparo emocional gigantesco, de um Ocidente inteiro… Ou seja, essa enorme operação de evitar o conflito, de pôr paninhos quentes, produz apenas despreparo emocional e desilusão. Mas só se desilude quem se ilude. Então a questão a investigar pode ser: como deixar de montar as relações na base da ilusão? Como sustentar a franqueza? Daí o trabalho que faço com uma das ferramentas-conceito do AND ser a des-ilusão. Por outras palavras, como bancar a franqueza comigo mesma e como explicitá-la? E, ainda, como ter corpo de firmeza para acolher a tua franqueza?

Para que o conflito seja produtivo?

Para que o conflito não seja o único encaminhamento possível. E também para que a gente não tema o conflito, e consigamos relacionar-nos de modo vital com ele e através dele. Porque é que trazer algo que não atende propriamente às vontades ou desejos da outra pessoa terá de gerar conflito? E porque não atravessar o conflito com desapego, disponibilidade, curiosidade pelos saídas que podemos encontrar para continuar? Ou seja, uma generosidade com o próprio conflito mesmo. E isso é outra modulação da franqueza, a de franquear o próprio encontro, dar e continuar a ter… Multiplicar o repertório do estar-em-relação, para aquém-além da satisfação/insatisfação, da identificação/desidentificação… Parece que não sabemos relacionar-nos de outro jeito. Esse é um dos lugares em que o irreparável se perpetua enquanto ‘destino’…

A ambição é um motor. Alguém que cria e não mostra a “sua obra” está fora do jogo da ambição. A ambição é egocêntrica, mas sem ela não se consegue estar no mundo com os jogos que este nos apresenta…

Sim, percebo. Pode parecer que, se viver sem ambição, há um risco de desengajamento total e de extinção da energia. Mas isto é parte do ‘complô’ do capital e da lógica individualista… Tenho trabalhado na chave de uma outra ferramenta-conceito AND, a (an)coragem, que envolve um trabalho tanto na presentificação quanto na presentação (e não representação). E penso que a firmeza poderia vir a ser uma modulação outra da ambição, que consiste num certo sustentar de um propósito e também de um acolhimento em primeiro lugar de si, já que, por exemplo, uma das inscrições sistémicas mais ancestrais de cada ume, nalguns casos até dramática, como consequência de um saque histórico, é já começar por entrar em relação sob a chave da dívida – do ter-que. E, então, ainda por cima, desconfiar de si sistematicamente, invalidar-se ou depender excessivamente duma validação externa. Ou seja, além de individada, ficar também ‘enduvidada’… São os modos do sistema de reiterar lugares dos quais ficamos mesmo reféns. É preciso interromper esta programação, com firmeza. Firmar outros mundos e outros modos de se relacionar, e não vejo como senão partindo da relação consigo, e no diminuto de cada encontro.

Do tipo desenvolver uma espécie de individualismo radical e ambicioso, praticando uma superação que, por vezes, é só individual mas que acarreta outras coletivas.

Pois, performar a (an)coragem envolveria micro-investigar alternativas a esse ‘ralo’ do individualismo radical para o qual parece tudo escoar. Junto com o ‘ralo da interpretose’, como costumo chamar. Esses dois funcionamentos só fazem reiterar o irreparável do mundo-como-É… Por isso trabalho num plano de cuidado-curadoria, investindo mesmo nessa dupla valência do curar, que é cuidado mas também é invenção… É um trabalho que parte da validação e do acolhimento – duma (an)coragem de aceitar, num sentido de reconhecer e não de se resignar. O que para mim se traduz num jogo de recuperar uma lógica de dádiva lá onde nos inscreveram dívida e dúvida. Como não entrar num campo de obliteração que nos torne imóveis? Para isso tem de criar-se uma dimensão de sonho, de (re)encantamento, de fé, até. Reivindicar todas as coisas que foram historicamente rebaixadas. Como, por exemplo, atravessar uma leitura de tudo isso como piegas, ou um estreitamento que veja isso como messiânico (porque liga com um repertório individualista do herói ou do mártir), ficar de pé e dizer (e praticar, sobretudo) um trabalho como sendo, em resumo, um trabalho de disseminar o amor…

Interessa-me a ideia de, nessa franqueza, potenciar algo diferente do conflito. Tentar encontrar caminhos que não o do embate - no qual se fica a competir quem tem razão, quem não tem. Tomemos a relação dual, a relação a dois, que me parece friccionante, talvez com três seja diferente porque há um olhar de fora, alguém vai desempatar… Tomemos a relação a dois, seja de intimidade, partilha de casa ou de trabalho. Uma coisa é sentir-se segura de si própria, um caminho de maturidade emocional, depois de algumas (des)ilusões. O que eu temo no processo de sinceridade é a camada “hiper-consciência” de tudo. Até que ponto não será a ilusão necessária para viver? Depois de perceber uma série de inscrições sistémicas em mim, e de tentar desmontar o meu monstro para ser uma pessoa mais disponível e tentar fazer valer uma série de coisas que acredito, mas que normalmente não consigo passar devido às convenções e às barreiras, ao mesmo tempo desprotege-me de muitos mecanismos. Como é que isso dialoga com o mundo tal como ele é? A partir do momento que estamos alerta percebemos ainda mais os mecanismos de controlo de poder da nossa vida e das desigualdades. Podemos perder o filtro da tolerância, o que é muito interessante mas perigoso…

Sim, como fazer com que isso não vire amargura… Atravessar, mesmo como um exercício de franqueza sustentada. Abrindo o campo de cada relação a esse cuidado-invenção que é cura – remediação sem normatização, invenção sem estetização. É um trabalho ético, isso. É preciso aumentar o cuidado (e o autocuidado) junto com o risco, pois conforme a gente vai exercitando a franqueza, esta se torna num risco enorme de recair na intransigência. Porque a franqueza pode virar um “dane-se” para o outro, eu sou assim, ou aceita, ou então tchau. E franqueza não é isso. Como tomar posição, ou seja, não ficar no impasse, mas ao mesmo tempo não impor? E também, como não permitir que a franqueza vire uma exposição desmedida, como não desproteger-se completamente? A franqueza envolve exposição, mas não tem de ser um desnudamento, não é uma exibição. É muito possível sucumbir a essas corruptelas da coisa: a honestidade radical virar metralhadora opinativa ou desresponsabilização afectiva; a exposição virar exibição… Ou seja, tudo versões variadas da indiferença. E reintroduzir a indiferença é um dos modos pelo qual os funcionamentos sistémicos se voltam a restabelecer… Como, então, exercer a franqueza, a compaixão, o amor disseminado, sem se expor a um nível de fragilidade no qual a gente sucumba? Como recuperar alguma possibilidade de se proteger, de se cuidar, mas que não imunize completamente tampouco. Isso foi a pesquisa que começámos, eu e a Dani d’Emilia, e agora já vamos para quase três anos dessa investigação: as práticas de des-imunização. São micro-scripts performativos através dos quais ativar antídotos à indiferença e investigar modos de reaver o amor disseminado como força nas lutas políticas-afetivas que travamos connosco mesmes, nas nossas relações mais próximas e com as nossas comunidades. Começamos por focar no des-imunizar, numa abertura sensível àquilo que escapa ao gosto, ao interesse, ao entendimento ou à identiticação. Depois fomos ouvindo vários feedbacks de pessoas com outras inscrições sistémicas, pessoas racializadas, não-brancas, queer, com outras camadas de intersecções e foi ficando cada vez mais forte que esse des-imunizar também passa por uma sabedoria de quando e quanto é também preciso se imunizar. Há casos e contextos em que é preciso se imunizar um pouco, se não vou para a rua e morro na primeira esquina. Mesmo que ninguém me aponte uma arma, na verdade eu posso morrer dos olhares, dos julgamentos, dos modos como as pessoas me inscrevem e me colocam de novo no lugar da dívida e da falta, me reenviam a um estado faltante armado para que eu vá de novo duvidar de mim, etc…

E o que é imunizar um pouco?

Isso é uma pesquisa interminável, caso a caso, ir aprendendo com um monte de gente cuja vida é só se imunizar um pouco. Aprendizado dessa suficiência, uma arte das doses mesmo. Pois também tem uma exuberância para aprender junto, uma vitalidade muito doida, que está justo nesse não se imunizar completamente. Então, existe essa sabedoria que ninguém tem como dada, mas talvez seja de ir tendo. Aprender a imunizar suficientemente, mantendo, como proposição mais ampla, o des-imunizar como propósito e como proposta de mundo mesmo, a se exercer com os olhos postos na utopia. Senão, parece que só tenho mesmo a opção de sucumbir outra e outra vez a reiteração sistémica, a essa lógica de que se eu não produzir, ou se eu não me mostrar, desapareço; se não me validarem, é como se não existisse.. etc. Procurar outro modos de ir sendo, mesmo que não sejam validados.

Mas que, para si próprio, podem ser e, para começar, é isso que interessa.

O facto de eu pesquisar essas questões e práticas há 17 anos não quer dizer que eu já saiba como fazer.

Nestes anos em que a violência pública, social, política se agudizou, o espectro de terror está cada vez mais amplos, foi adaptando o projeto ao panorama de violência global?

De fato, vejo a atrocidade que está se espalhando como mais uma sobrevida do ódio generalizado. Isso é o que está mais visível. Mas, ao mesmo tempo, observo os efeitos de encontro e contração de grupo que se têm produzido numa microescala também. Nunca tinham aparecido tantas pessoas diferentes à procura do AND, tantos usos desse trabalho, também tanto interesse e disponibilidade das frentes as mais diversas. Os tempos sombrios têm andando junto com uma formação de vínculos na surdina, com a possibilidade crescente de receber pessoas fora do circuito privilegiado, de criar encontros improváveis, de aprender com pessoas e vidas.

Usa algumas discursos de ódio para os desconstruir depois, como fonte?

A minha tática consiste na pesquisa dos funcionamentos. Primeiro, a gente coloca no centro essa coisa inócua, o jogo com a tralha, para que o próprio problema se deflagre. E depois as pessoas vão preenchendo com as questões que as afectam. Então, tudo vem ao de cima naturalmente. A gente, digo, porque se o grupo se fez, na e com a diferença e não na sua aniquilação em suposta igualdade, é porque já fez o movimento de fazer campo para isso. É um corresponsabilização também, todo mundo cuidando porque está a aumentar o risco.

Qual a diferença de fazer os laboratórios aqui ou em Curitiba/São Paulo? Como é q as pessoas reagem? Como é que os interlocutores, por exemplo brasileiros em Portugal, reagem?

No Brasil existe uma sede interminável por isso e ao mesmo tempo tem uma disponibilidade muito instantânea.

Uma predisposição para entrar…

Sim, como se estivesse mesmo à flor da pele. Está todo o mundo com “sangue no olho”, isso vem despudoradamente para a coisa. Aqui, pelo contrário, o que acontece em primeira instância é que temos de perfurar um certo pudor sistémico. Existe aqui uma resistência muito interessante porque ela é apesar de tudo afectuosa, não é blocado. Mas o que surge no início é logo um não, uma recusa, mesmo nas pessoas mais disponíveis. No modo como isso se manifesta em si. E depois isso passa e vem. Mas é uma tendência.

Em Portugal fala-se de coisas mais abstractas e no Brasil mais concretas?

O que sinto é que quando a proposta é feita aqui, enquanto a dimensão do colectivo e das práticas colaborativas está mais à superfície, ok. Mas quando se situa de modo explícito que o trabalho será entre o íntimo e o político, há uma retracção. Não quero tirar nenhuma conclusão disso, mas reparo que acontece.

Consciente que está a trabalhar nesta ponte Brasil / Portugal… Por vezes não parece entre estes dois países há um jogo de espelho?

Eu não escolhi essa questão como minha mas calhou para mim por circunstancias da vida. Este novo projeto de uma escola extensiva, tanto na duração quanto em termos de recobrir essa extensão geográfica, desdobrando ao mesmo tempo aqui e lá regularmente, é um desejo de assentar nisso. Encarar essa conversa cheia de contradições, mas uma vez que me instalei aqui e isso implicou um transito meu, ela se tornou matéria com muita força. E depois ainda se somam os novos ciclos migratórios na ordem do dia, as milhões de micro historias que as pessoas enfrentam para existirem aqui e lá. Como se constitui uma espécie de circuito. Daí a vontade agora deste passo, que envolverá acolher esta matéria e trabalhar com ela de um modo talvez ainda mais frontal e direto.

Como vê a dinâmica do And Lab neste fim de ciclo?

Depois de um ano de circulação intensiva e extensiva, gostaria de compactar, preservando o espalhamento das actividades, mas fazendo uma distribuição mais inteligente do trabalho, inclusive para a saúde, para poder realizá-lo bem. É um projeto que tem um teor de imersão muito forte e devolve muita energia. Por outro lado, em termos de cuidado e autocuidado, é preciso ter atenção, pois implica também muito desgaste. O AND precisa de uma prática na duração, não é algo que a pessoa faça uma sessão e vá embora. Propõe-se como ética a incorporar na vida, então envolve um compromisso de frequentação e faria mais sentido oferecer situações de partilha regulares e extensivas. Não tenho podido fazer isso por questões práticas, há alguns anos que o AND não tem um espaço próprio e, por isso, acabou por se constituir uma programação mais voltada à circulação e a actividades imersivas e curtas. Mas para o ano gostava de materializar um programa mais enxuto e que se voltasse finalmente às práticas extensivas.

A Fernanda é a figura centralizadora mas, quem se junta, vai no intuito de ficar uma temporada a trabalhar a partir de um conceito e prática que você criou, o Modo Operativo AND.

Foi-se tornando uma metodologia e foi ganhando usos e aplicações que eu não podia suspeitar, como no planeamento urbano, nalgumas decisões de atenção básica de saúde, na psicologia clínica, nas pedagogias radicais. Há quem venha pelos mais diversos motivos, desde quem esteja fazendo investigação, mestrado, doutoramento, pesquisa sobre o AND nas suas respectivas áreas. Depois, as pessoas que estão de passagem, que são desgarradas de alguma forma. Tem um espaço de estrangeirismo no modo como o AND se instala em Portugal.

É muito frequentado por pessoas migrantes?

Sim, isso guarda questões que podiam ser mais desdobradas. No Brasil existem pesquisadores que sustentam grupos de estudos regulares. Em algumas cidades, criamos núcleos locais do AND, abraçamos alguns grupos de prática regular com os quais me comprometo a visitar regularmente, fazer laboratórios de verão, que são o equivalente mais curto à escola de verão que faço em Lisboa.

Há muito material criativo de ideias e história nessa ponte atual entre Portugal e Brasil…

O sonho era integrar isso, essa ponte que surgiu e que ganhou corpo com muitas pessoas que estão fazendo esse trânsito: portugueses para lá e brasileiros para aqui. Como se o AND Lab tivesse lugar para perceber essas feridas que têm muitas camadas e afectam diversamente os corpos e as realidades, abrir um campo de curadoria de maneira transversal.

Que novas fases no Modo de Operar se deseja praticar?

Fazer um programa regular de forma mais extensiva, que acontecesse cá e lá. Que começasse por uma escola de verão que desejamos deslocar do centro urbano, talvez chamada de LAND, mantendo a lógica imersiva, e, a seguir, desdobrar num programa extensivo de três meses. E assim investigar como conseguimos infiltrar uma lógica mais comunitária na rotina acelerada da cidade que tende a atropelar, em todas essas modulações, uma rotina de (re)paragem.

Com implicação no real, não criar bolhas de forma de vida fora do quotidiano das pessoas…

Parece que não existe tempo para isso. Portanto, radicalizar a imersão, virar retiro, sair da cidade e depois voltar com tudo para o quotidiano.