Retirar o corpo da mulher da zona delimitada, entrevista com Yola Balanga

Yola Balanga (1993), artista transdisciplinar. Expressando-se pela performance, fotografia, vídeo, instalação tem abordado os conceitos de espiritualidade e transcendência, corpo feminino, violência de género, negligência dos políticos. Nesta entrevista, ficamos a conhecer o seu percurso e esforço, de jovem mulher numa sociedade que sempre a obriga a confrontar-se, a agir e a expor, com espírito crítico e imaginação, o que ainda tolhe os sonhos a tantas mulheres (angolanas e não só). Violência doméstica, feminicídio, desigualdade económica, solidão da maternidade, rituais de submissão das culturas tradicionais à sociedade contemporânea. A sua última exposição “Quadros de Guerra, Corpos de Luto” fala “da romantização da zungueira, da mão leve para se resolver os problemas como a fuga à paternidade, estupro, pedofilia, violência doméstica, maternidade, aborto, bem como outras reflexões ou quadros de guerra e corpos de luto que afetam o universo da mulher.”

Entrevista em novembro de 2022 em Luanda.

Qual foi o seu percurso até chegar às artes performativas e visuais?

Nasci em 1994, vivi em Luanda até aos dez, em Cabinda até aos 19, regressei a Luanda em 2013 para viver com a minha mãe e fazer a universidade de Contabilidade. Fazia teatro na Igreja Metodista e o encenador do grupo informou que abriu um Instituto Superior de Artes. A intenção era ir-me formar em teatro, mas quando cheguei decidi inscrever-me em artes visuais, porque queria ser estilista, embarcar na aventura da moda. Estava a estudar com uma bolsa do INAGBE e, ao mesmo tempo, a trabalhar, mas estava difícil, as notas e o empenho na escola. Era demasiado peso conciliar teatro, moda e o curso. Então parei de fazer teatro, continuei a trabalhar, mas me dediquei a cem por cento ao curso, a opção mais consciente. Precisava do dinheiro, porque além de pagar a escola também me dava sustentabilidade. Então fiquei fiel às artes plásticas. Na altura tínhamos uma professora, Ana Melim, que nos apresentou todas as linguagens e me apaixonei por performance, se calhar porque já vinha de uma realidade de teatro. No último ano estagiei na MOVART.

No mundo da arte como inclui também a performance como modo de expressão?

Na escola não nos ensinam propriamente performance, apresentam como uma linguagem dentro das artes visuais. Nesse instituto as saídas são pintura, escultura e cerâmica. Se quiser aprofundar outra linguagem, é por conta própria. São quatro anos, no final temos a prova escrita, a defesa e o trabalho prático. Acabei a licenciatura em 2019.

E quando começam as suas performances públicas?

Faço o meu trabalho prático de performance “Tchikumbi como Performance de Transcendência do Corpo Feminino”, em 2019, e senti que era isso que queria fazer daqui em diante. Falava sobre o ritual de iniciação feminina que acontece na província de Cabinda. Retratava esse ritual, como era, como era praticado agora. Foi aí que cortei o meu cabelo e não voltei a deixar crescer… Senti-me mais identificada com a minha nova aparência, e com aquilo que queria alcançar. Foi como se tivesse criado a Yola.

Criou a persona e o nome artístico. O que é que acontece no ritual Tchikumbi?

A ideia do ritual é a rapariga entrar criança ou jovem e sair mulher. Dá-se na fase da adolescência, na manifestação do ciclo menstrual. Antes, a rapariga ficava um mês ou até um ano dentro da Casa da Tinta, e nessa casa lhe ensinavam como tratar o marido, como agradar o marido, como constituir família, cuidar dos filhos, cozinhar. Atualmente, faz-se apenas três dias, a rapariga entra na sexta e no domingo tem a comemoração para o bairro todo, uma comemoração mesmo muito grande. Antes também cortavam o cabelo da rapariga, mas atualmente o pai paga para que não cortem o cabelo da rapariga. Durante o tempo que a rapariga fica dentro da Casa, lhe pintam com um pó de Túkula, uma mistura de raiz seca de árvore de cor avermelhada com óleo de palma. Mas já não entra por se acreditar no ritual ou para ter um crescimento espiritual de consciência, ser uma nova pessoa, já não há essa consciência porque a rapariga fica dentro da casa a mexer no telemóvel, não sei o quê. Nesses três dias nenhuma pessoa vem aconselhá-la. Só há uma comunidade que ainda continua a praticar. Mas é já só cumprir formalidade, porque vem de uma tradição longínqua e não vão deixar de fazer assim do nada.

Qual era o seu ponto de vista crítico ao trabalhar esse ritual?

Quando comecei queria dar a conhecer o Tchikumbi, porque muita gente desconhece. Quando aprofundei a pesquisa, surgiu esse lado mais machista do ritual, com o trabalho no corpo começou a ser visível. Tornou-se inevitável falar da falta de seriedade com que fazem Tchikumbi atualmente, falar sobre feminismo, sobre patriarcado e machismo. Então abordei todas essas nuances, mudanças de forma do ritual. Foi um bom princípio, porque a partir desse ritual ou dessa visão, os trabalhos seguintes ficaram encaminhados.

A sociedade pode ser matrilinear, mas o rito de iniciação é para agradar o marido, sempre em função do homem…

Sim, é para o companheiro, na ideia de agradar e de cuidar do outro, não é para ela, nunca é para ela. Os ensinamentos do ritual nunca são para nos fortalecer, para nos ensinar a nos defender, é sempre na ideia de pôr o outro, o homem, em primeiro lugar. E em 2020 nós tivemos muitos casos de feminicídio. Eu perguntava: se em vez desses rituais nos dizerem para ser submissas, nos ensinassem a nos defender? Não teríamos menos casos de violência doméstica, menos casos de feminicídio, menos casos de dependência emocional e económica?

Certamente.

Porque tudo começa aí, pode não ser necessariamente por um ritual, mas pela própria educação familiar que recebemos em casa.

E a sua geração é filha de pessoas da minha idade, já não é uma coisa do antigamente, e mesmo assim… as vossas mães perpetuam esses papéis.

Por acaso peguei na história de vida da minha mãe que, durante muito tempo, viveu essa submissão e sofreu violência doméstica por parte do meu pai que era alcoólico, batia nela, nos filhos… Lembro-me de ter uns seis anos, a minha mãe estava com a minha irmã às costas, era de noite, e saímos, chegámos mais ou menos até ali [aponta para um prédio] e de repente a minha mãe parou e perguntou: “estou a ir com vocês aonde?” Ela queria sair, mas não sabia para onde, não tinha emprego, não tinha para onde ir, na altura quase toda a sua família estava em Malange. Ela queria sair de lá, mas não conseguia, por questões económicas e por pressão familiar, pensava: “O que é que as pessoas vão falar?” E o meu pai era um bom samaritano, um senhor da igreja respeitado. Não morreu com esse peso, nos últimos anos de vida tornou-se melhor pai. Pelo menos conseguiu se redimir.

Ficou com essa memória da sua mãe a querer sair de uma situação de opressão?

Comecei a ter mais consciência, conforme abordei a história.

Infelizmente a violência doméstica não é um caso de exceção da sua família, é generalizada. Por mais que seja um discurso frequente, as práticas de machismo estão enraizadas, com os parceiros, no ambiente social.

O machismo é mesmo um sistema e é muito complicado romper esse sistema, quando os cabecilhas desse sistema são maioritariamente homens. A mãe que está aí, dá educação, eu posso dar uma educação ao meu filho e à minha filha de que os direitos deles são iguais, mas depois vão fora de casa, na escola, no trabalho, até na brincadeira entre crianças, é todo um sistema que não se rompe de um dia para o outro, nem com uma minoria.

E para si qual é a melhor estratégia? Qual é o seu contributo para isso mudar?

Só o facto de haver pessoas posicionadas, abertas e corajosas para falar isso cá, sendo tão complicado, já é um bom princípio.

Completamente, desde o coletivo Ondjango….

Em 2013, havia muita coisa que não se falava, sexualidade, o corpo da mulher, até a questão da submissão, a dona de casa. É algo tão institucional que podemos ouvir isso até em discursos políticos. Por exemplo a vice-presidente do país disse numa reportagem, “nós vamos seguir o caminho que o Presidente seguir”. Só que o caminho do Presidente não está virado para pautas feministas, ligadas à mulher, e ela vai seguir esse caminho, então é só mais um.

Mas vocês podem influenciar nas mentalidades. Está ligada a algum coletivo?

Não, mas participo, unidas somos mais fortes. Precisamos é de expandir para outras áreas principalmente para as periferias, porque são os grandes centros de violência emocional, física, doméstica, porque num lugar com menos informação mais maltratam as mulheres.

Voltando à sua relação com as artes…

No último ano da Universidade, faço um estágio curricular de curadoria na Movart. Gosto muito de curadoria, mas estava indecisa. Precisava de um trabalho fixo que me desse sustentabilidade e segurança. Comecei a procurar trabalhos e fui parar à Galeria ‘Ela-Espaço Luanda Arte’, onde fiquei assistente de produção do Dominick Alexander Maia durante dois anos.

Deve ter sido importante para perceber o mercado e ter contacto com o meio. Já sabia que queria fazer o seu próprio trabalho artístico?

Ainda era assistente surgiu oportunidade de fazer uma residência em Espanha, a Solar. Pedi um intervalo para fazer uma residência de três meses em Madrid. Quando regresso, digo ao Dominick que me vou dedicar a cem por cento à arte, e ele convidou-me para me representar.

Que corajosa, é bom desde cedo poder dedicar-se àquilo que gosta.

Não é certo, nunca se sabe quando, é tudo muito indeciso, improvável, mas está a resultar. Também colaboro num projeto social na Unitel, vamos aos lares de acolhimento, passamos o dia, damos aula de educação plástica.

A forma de muitos artistas terem algo mais certo é dar formação… E mais trabalhos?

Em 2019 faço a residência o #LUUANDA Open Studio com a Pés Descalços, onde apresentei o trabalho “O Som das mortas”, em vídeo-performance, sobre as mulheres que são mortas onde era suposto estarem seguras.

E a exposição “Quadros de Guerra, Corpos de Luto” (2022), a que quadros e corpos se refere?

Esta exposição individual tinha nove pinturas, fotografias, instalação e, no final, uma intervenção-performativa do público. Num conceito mais alargado e político, os discursos que aparentemente são a favor de nós, mulheres e crianças, mas na prática não é isso que se vive. Os quadros de guerra são os ditos guerreiros que têm a maior parte do poder, os corpos de luto são os corpos das pessoas por detrás disso tudo, de onde vem o dinheiro. São as pessoas que fazem dinheiro, mas não o possuem. Havia uma série de fotografias sobre a solidão da maternidade. Porque vivi muito isso, e nós aqui chamamos de rede de apoio à família, e eu tive essa rede de apoio durante três meses, fiquei literalmente sem fazer nada, só ficava com a minha bebé. Quando começas a criar a tua filha, por mais cercada de pessoas e de companhia, há muitos momentos de solidão. Quando acorda de madrugada, as noites, sozinha. E não se fala sobre isso. A maior parte dessa solidão dá-se em sítios comuns na própria casa, na cozinha, no quarto, na casa de banho, quando você nem tem tempo de ir na casa de banho.

Quando consegue, é tipo um pequeno momento só teu.

Então, fiz essa série de fotografia na casa da minha mãe, que tem uma cozinha grande. Era a única pessoa naquele espaço. A ideia era as pessoas verem a fotografia, perceberem a dimensão do espaço, e quase que não se notava quem lá está, e que se sentisse o vazio. Recebi feedback de muitas pessoas, muitas mulheres a dizer que as fotografias lhes tocaram, que era a tradução perfeita do que tinham passado.

E como faz essa associação à guerra?

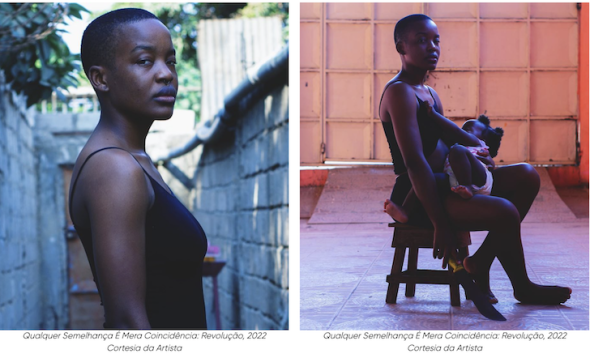

A exposição falava de política no âmbito geral, e pegava nos líderes dos partidos políticos para falar através deles. Eram os representantes dos partidos ou não, porque o título das obras era “qualquer semelhança melhor coincidência”, a silhueta do João Lourenço e do Adalberto Costa Júnior, ou não. Porque agora é proibido.

E associa esses governantes à guerra?

Era uma metáfora do quadro de guerra, somos frutos de uma guerra passada. Continuamos a lutar para ter o sustento e os direitos que só existem institucionalmente. Por detrás desses representantes, com discursos diferenciados entre os partidos, e do poder e o dinheiro, as nossas lutas continuam as mesmas: o sistema de saúde, o sistema de educação, a prevenção do direito das crianças. Então, são pessoas que não estão representadas, nós continuamos na miséria.

Da herança difícil ficou uma sociedade desestruturada.

E ainda fazem aquele discurso de que os jovens é que estão a estragar o país….

Tem lembranças da guerra?

Lembro o dia que o Jonas Savimbi foi morto, em 2002. Não tínhamos energia, a porta da casa dava acesso à estrada. Havia um rádio a passar as notícias e lembro-me de ter estranhado. Estava tudo escuro, e depois houve fogo-de-artifício e tudo se iluminou.

Foi uma sensação de alívio?

Foi, e atualmente é muito complicado. Com a minha mãe eu tenho duas guerras. O meu lado feminista e o meu lado de apartidária, ela é muito do MPLA. Então são duas lutas. Mas respeito porque ela teve um passado muito desagradável com a UNITA, quando falo de política com ela procuro a maneira mais calma possível para ela não se sentir ofendida.

Essas vivências pessoais dificultam a distinção da imagem de uma UNITA de antigamente da atual.

É mesmo rancor.

Como é que vê o seu percurso nos próximos anos, o que deseja fazer?

Muitas coisas. Comecei a preparar a exposição para 2021, mas tive uma gravidez muito problemática, estava doente e não conseguia trabalhar por isso não consegui fazer performance. Mas depois correu bem, tenho uma filha com um ano e três meses.

Queria muito ser mãe?

Ainda. Mas como fiquei…

É difícil compatibilizar ser artista e mãe? Convites para viagens, bienais, residências…

Já estive nessa posição, já perdi oportunidades. O ano passado perdi uma residência para Portugal e esse ano tive de recusar fazer parte dum grupo de artistas que iam ao Festival Internacional de Jazz, nos Estados Unidos. Mas falei, “o universo está a ver que eu não estou a negar por capricho meu, se é mesmo oportunidade vai voltar.” A minha mãe falou que podia ficar com a bebé, mas ela ainda não tinha um ano.

Que temas vai continuar a trabalhar?

Comecei por falar de questões de género, questões ligadas a mulheres, corpo da mulher, mas é praticamente impossível falar de tudo isso sem tocar na política ou na religião. Então acho que o meu caminho vai ser por essas duas esferas, temos muitas problemáticas para retratar aqui e precisamos de vozes que deem a cara por esses temas, como é que esses dois elementos (a política e a religião) põem o corpo da mulher num quadrado super delimitado e normalizado…

E outras abordagens menos literais do que o corpo?

Eu falo muito no meu trabalho sobre transcendência, sobre se sentir bem consigo mesma, de consciência livre, tranquila. E a questão da empatia, retrato muito isso. E talvez aprofunde a questão da espiritualidade, que é muito controversa. Porque a minha mãe diz que eu parei de ir na igreja assim, mas eu lhe falo que sou muito mais espiritual do que muita gente que vai na igreja, que seguem uma regra. E então tem toda essa questão da espiritualidade. Já foi um problema quando saí da igreja Católica e agora saí da Metodista…. Outro problema mais.

De que modo sente espiritualidade?

Na maneira como penso o mundo, como gostaria de ver o mundo, se calhar numa questão mais local de Angola. De há um tempo para cá, tenho sentido tanta empatia que quase dói sair na rua, pegar táxi, ouvir qualquer noticiário, causa-me sempre muita mágoa.

Há muita gente da periferia a começar a mudar o discurso. Consegue participar na vida cultural que ainda acontece mais no centro da cidade?

Eu moro no Morro Bento, agora, a minha mãe é que está em Viana. Do Morro Bento para aqui não é tão longe. Mas quando estava com a minha mãe no Kazenga, era muito arriscado sair tarde da cidade, tinha essa precaução de ir para o gueto. Mas conseguia participar nas atividades.

A performance é uma área pouco explorada em Angola…

Agora que a minha filha está mais crescida, já me sinto de volta ao meu corpo, sentia-me muito invadida, volto a fazer performance que é a minha paixão.

O problema é não ser tão vendável, não é?

Sim. Tem de haver registos, fotografia, vídeo. Na maioria das vezes busco financiamento para fazer a vídeo-performance.

Participa no Fuckin’ Globo desde 2020. Como é essa experiência?

Única.

Porquê?

Não há nada melhor do que o artista sentir que pode falar sobre tudo e mais alguma coisa.

Uma liberdade que começa com “Tome lá o quarto faça o que quiser” …

Sim, e temos apoio de montagem, de ideia, e acompanhamento com base naquilo que você quer fazer e falar, é incrível.

E o trabalho coletivo com os colegas?

Também funciona bem. No ano passado por acaso teve muitos trabalhos coletivos.

E o que é que fez?

Como estava de parto fresco no ano passado, apresentei uma vídeo-performance. No antepassado fiz Sukura, uma performance também política. Sukura é um termo em quimbundo para aquela roupa que lava rápido porque se quer usar daqui a uma hora. Tipo lavou, secou, vestiu. Mas retratava essa metáfora como sendo as resoluções que os nossos governantes fazem para muitos dos problemas que temos. É como se tapassem o sol com a peneira. Tem um buraco na estrada, vem alguém, tapa, mas depois amanhã o buraco continua ali. São essas “resoluções” que eu procurei abordar.

Também filma e fotografa, faz tudo sozinha tecnicamente?

Sim até agora todas as performances foram meu conceito e participação individual.

E gosta de escrever?

Normalmente penso na performance, depois penso nos registos, fotografias e coisas assim, começo a teoria, conceitos, escrevo sobre eles. Em 2019 fazia ensaios críticos sobre exposições e obras, como assistente de produção do Dominick também fazia alguns textos. O texto da minha exposição fui eu que escrevi, depois um amigo ajudou-me a editar, a dar mais coerência ao texto, gostei muito.

Entrevista publicada originalmente no WAAU.