Terra prometida, as dores da perda do império

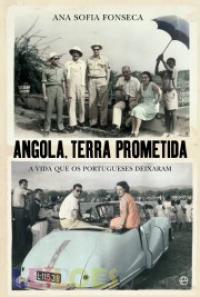

sobre Angola Terra Prometida - a vida que os portugueses deixaram de Ana Sofia Fonseca, Esfera dos Livros

sobre Angola Terra Prometida - a vida que os portugueses deixaram de Ana Sofia Fonseca, Esfera dos Livros

Um mini branco deixado à porta de casa, os saltos altos no quarto, a vida deixada. Talvez voltasse. Esta imagem mostra bem a hesitação do gesto, a precipitação de uma fuga, a vontade do regresso.

Depois de uma primeira onda de livros que destilavam ressentimento e saudade, escritos logo após a descolonização (haverá certamente outras tendências que desconheço), assistimos a um novo surto de literatura emocional, testemunhal e impregnada de cheiros a terra vermelha e memórias de uma África correspondente aos melhores anos da vida de muitas pessoas. “Retornados” ou seus descendentes produzem livros, muitos são péssimos e dão continuidade apenas a uma e a mesma versão da História. Surpreendentemente, o registo memorialístico, contado por alguém que soube pegar nas memórias dos outros para lhes dar consistência, tem um enfoque diferente neste livro.

A escrita, de frases curtas e sempre com potencial de visualização, é absorvente e muito bem contextualizada no tempo retratado, com expressões da época, cruzando dados que investigou com os dos informantes. O livro avança pelo “que faltava contar: a vida privada”, o dia-a-dia, episódios, usos e costumes; traçando um percurso que vai do apogeu ao declínio colonial. E de facto, “a vida que os portugueses deixaram” - antes deste mundo ter virado às avessas e de ouvirem “brancos de merda vão para a vossa terra”, e meio milhão partir em pontes aéreas - era um fartote de boas razões para se ser feliz. Em Angola eram jovens, solteiros ou casados de fresco, e desconheciam quão nostálgica a sua vida viria a ser quanto mais memórias acumulavam: “foi a idade de ouro. foi lá que vivi o meu grande amor, foi lá que fui uma vedeta e que fui feliz” diz o entrevistado Alcobia. Charuto à noite a acompanhar o vinho do Porto, bacalhau no prato e idas ao cinema três vezes por semana ver as musas de Hollywood numa ocidentalizada Luanda, onde na escola se aprendia A de Angola, S de Salazar e P de Pátria, e algumas meninas mais atentas se perguntavam “mas onde estão os africanos?”, perante a ausência dos mesmos nos seus meios. Com liberdades muito maiores do que na metrópole, serviçais contra quem exercer poder, encontravam-se no café Arcádia ou na pastelaria Versailles, mostravam as pernas nas boites, no Tamar, assistiam a corridas de carro, os liceais frequentavam bailes, e havia quem vivesse o espírito hippie com jeans, liamba e Beatles, sem faltar o que fazer e como conviver.

Duas cidades coexistiam: a de asfalto e a dos musseques, “visível na geografia e na melanina, embora com alguns negros abastados no asfalto, os assimilados, muitos mestiços”. Algumas preciosidades, como o depoimento de Videira, um empregado em casa de brancos que “batiam mesmo feio”, contando como “doía o corpo e o orgulho” na obrigação de mostrar o livrete de trabalho ao chefe de posto, passaporte para a “cidade dos brancos”.

São estórias de vida de um piloto, uma fadista, um arquitecto, fazendeiros e muitas esposas. Portugueses que vieram povoar Angola no navio Império nos anos 50 (cerca de 78 826), nos grandes paquetes, ou já lá estavam há várias gerações, o certo é que em 1974 contavam-se já 500 mil. Desde 1961 que a metrópole lançava para África os novos colonos com a livre circulação nos territórios portugueses. Sentindo a brisa da terra das possibilidades -“Quem diria que bastava cruzar o Atlântico par passar de jornaleiro a patrão?” - transportava-se um mundo para outro. O Atlântico, também corredor para a Guerra que os navios Niassa, Vera Cruz e Uíge rasgavam atolados de soldados, era uma sombra que pouco perturbava quem estava em terra.

É que a guerra rebenta e ironicamente dá-se o boom económico do café e algodão. A UPA acende o rastilho, europeus e bailundos envolvidos com os portugueses atacados à catanada, o 4 de fevereiro e o assalto às prisões e a pontos cruciais do poder colonial. Depois sente-se o adensar da guerra. E sabemos de estórias de como se ia cosendo a resistência e a luta independentista. A do governador geral Venâncio Deslandes que implantou a Universidade no Lubango e deu aso a grande preocupação pois temia-se o terrível projecto de uma independência branca, de modelo rodesiano. Aflora a história da família Van Dunnem, em que João segue o irmão José em greves e manifestações, distribuindo panfletos com mensagens subversivas. A do livreiro da Lello, Felisberto Lemos, amigo de soldados futuros capitães de abril, e “terroristas” futuros líderes africanos, dando conta de disponibilizar os livros proibidos pela PIDE (desta constavam 800 polícias sem a 4ª classe nos anos 70 em Angola), que iam de Franz Fannon a manifestos comunistas. O mundo estava a mudar, as discussões aqueciam na universidade, a pressão internacional para a descolonização era muita mas a vida boa de alguns falava mais alto: “quem é que pensava em ideologia quando tinha o Mussulo e bom boi para fumar?”

No fim o livro revela a embriaguez de Luanda como símbolo da decadência de um sistema que não ousava ver a mudança a acontecer: “surda à guerra, bate pé ao destino, diverte-se como se a festa ainda não tivesse acabado”. Depois, o desencanto. A relação difícil destas pessoas com a metrópole, onde todos contam que se sentiram estrangeiros: “isto era um atraso. No Fundão, só por a minha mulher fumar, trataram-na como se fosse uma vadia.”

O que perturba mais neste livro, para quem conhece a Angola de hoje, 35 anos após a independência, é que muitas das descrições se mantêm actuais se pensarmos no estilo de vida das burguesias africanas e dos expatriados que por lá habitam, em hierarquias, desigualdades e segregações que em nada ficam a dever ao anterior sistema, tendo-se mudado apenas os rostos e cor do poder e não o seu paradigma.

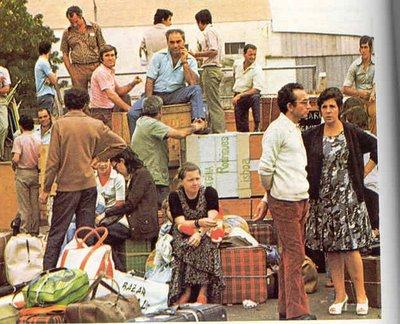

'os dias da independência, angola 1975', de Joaquim Lobo

'os dias da independência, angola 1975', de Joaquim Lobo

publicado originalmente no Le Monde Diplomatique, ed. portuguesa 2010