José Saramago, as cinzas e sangue de Chiapas

“Olá. Bom dia. Somos estudantes da Casa Montessori. Estudamos no quinto ano da primária e estamos muito contentes, porque estamos em festa. Não é todos os dias que se fazem cem anos. E Letras Portuguesas [da Universidade Nacional Autónoma do México] convidou-nos para celebrar os 100 anos do nascimento do escritor José Saramago, que está incluído no nosso livro de leitura com o texto “As Pequenas Memórias”. Muito obrigado por convidar-nos. ‘Obrigados’!”

Com esta introdução, alunos entre os 10 e 12 anos de uma escola da cidade mexicana de San Luís Potosí, norte desértico, homenageavam o escritor português. Cartolinas nas mãos dos pequenos soletravam: S A R A M A G O. Com ânimo, começaram, um a um, no espanhol cantado do México: “Nunca fui grande pescador. Usava, como qualquer outro rapaz da mesma idade e de posses tão modestas como eram as minhas, uma cana vulgar com o anzol, a chumbada e a boia de cortiça atados ao fio de pesca, nada que se parecesse com os artefactos modernos que por ali haveriam de aparecer mais tarde e que cheguei a ver em mãos de alguns amadores locais quando já era crescido e me havia deixado de ilusões piscatórias…”

As homenagens a Saramago no México, por ocasião do centenário do nascimento do escritor inclui uma roda-viva de conferências, palestras, exposições e leituras da obra (La Jor - copia (2)

As homenagens a Saramago no México, por ocasião do centenário do nascimento do escritor inclui uma roda-viva de conferências, palestras, exposições e leituras da obra (La Jor - copia (2)

O entranhado que está Saramago no México não é casualidade. O escritor não é mais um dos que, Nobel oblige, enche livros de texto pelo sonante do nome. O papel ativo e de denúncia que o escritor assumiu nos dias mais difíceis da luta zapatista, nos finais dos anos 90, fizeram de Saramago “um português mexicano”, como o apresentava publicamente o escritor e amigo entranhável Carlos Fuentes.

É esta “mexicanidade”, além da dimensão literária, que está hoje a ser comemorada por cá, com os 100 anos de Saramago como pano de fundo. Uma série de palestras, conferências e debates arrancaram a ritmo acelerado nas últimas semanas e vão dezembro adentro. Uma exposição itinerante, “José Saramago – A consistência dos sonhos”, leva-o por vários cantos e recantos.

Esta semana, na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, uma das mais importantes da América Latina, uma cerimónia emotiva evocou Saramago. Pilar del Río, Marisol Shulz, a editora no México, a escritora colombiana Laura Restrepo e o primeiro vencedor do Prémio de LiteraturaJosé Saramago, o escritor Paulo José Miranda, marcaram presença.

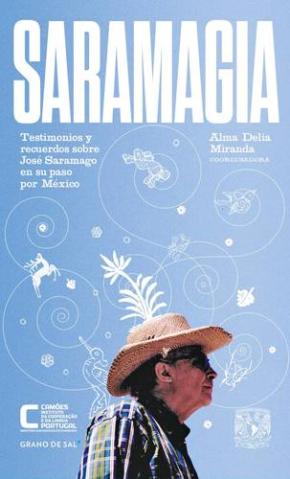

A 5 de dezembro, a Universidade Nacional Autónoma do México, através da Cátedra Extraordinária José Saramago, lançará com o apoio do Instituto Camões “Saramagia”, uma compilação de memórias que relatam a passagem do escritor por este país, contada por jornalistas, escritores e amigos mexicanos.

E que memórias.

As cinzas dos índios

Saramago estava entre o milhão de pessoas que receberam o subcomandante Marcos na grande praça central da Cidade do México, o Zócalo, a 11 de março de 2001. Para os indígenas mexicanos, a ocupação deste lugar altamente simbólico tinha um significado incomensurável. Para Saramago também. “Cadernos de Lanzarote”: “[No Zócalo] conheci a exaltação, o pulsar da esperança em todo o corpo, a vontade de mudar para converter-me em algo melhor, menos egoísta, mais capaz de entrega (…) foi como se as cinzas de milhões de índios se tivessem desprendido dos túmulos e outra vez reencarnado”.

Por esses dias, Saramago estava emocionado. Num comício zapatista numa universidade da Cidade do México, nem 24 horas depois da marcha sobre o Zócalo, um abraço selou esta impressão. “Todos falámos, mas o que a gente queria era ouvir [o subcomandante Marcos]. O seu discurso foi breve, mas intenso, quase insuportável para o sistema emotivo de cada um. Quando tudo terminou fui abraçar Marcos e foi então que ele me disse ao ouvido, numa voz apenas sussurrada: ‘Não nos abandones’. Respondi-lhe no mesmo tom: ‘Teria que abandonar-me a mim mesmo para que isso sucedesse’”.

Estes vibrantes dias no coração da Cidade do México foram o cume de uma cumplicidade antiga, próxima e arriscada, de José Saramago com o movimento zapatista. Esta relação começara mais de uma década antes, com as ondas de choque de um massacre numa aldeia indígena tzotzil em Chiapas. A 22 de dezembro de 1997, um grupo paramilitar atacou o povoado de Acteal, disparando indiscriminadamente sobre a comunidade que orava dentro de uma igreja. 45 pessoas foram assassinadas.

Capa de Saramagia, o livro que recorda a passagem de Saramago pelo México, com lançamento a 5 de dezembro (DR)Quando a notícia da tragédia chegou a Saramago, o escritor juntou-se imediatamente às vozes que condenaram a matança. Coincidência, por essa altura tinha um convite para participar no fórum “Geografia da novela”, na Cidade do México. Conta-se que, como condição para participar, exigiu que o levassem a Acteal.

Capa de Saramagia, o livro que recorda a passagem de Saramago pelo México, com lançamento a 5 de dezembro (DR)Quando a notícia da tragédia chegou a Saramago, o escritor juntou-se imediatamente às vozes que condenaram a matança. Coincidência, por essa altura tinha um convite para participar no fórum “Geografia da novela”, na Cidade do México. Conta-se que, como condição para participar, exigiu que o levassem a Acteal.

O momento era tenso. O governo mexicano tinha blindado Chiapas a forasteiros. Sem nunca assumir a participação direta ou indireta no ataque a Acteal, deportava estrangeiros que denunciavam as atrocidades dos grupos paramilitares nas aldeias indígenas. Saramago estava ciente que desafiava o poder. “Vou a Chiapas”, insistiu na altura à Visão. “Já tem cinco séculos de existência este desprezo, essas humilhações, essas torturas e sinto que é meu dever de cidadão do mundo (assumo a retórica) escutar os gritos de dor que de ali saem. E também os seus protestos e as suas cóleras”.

Chiapas, a palavra

A 14 de março de 1998, entre ameaças mais ou menos veladas das autoridades mexicanas, que incluíram até disparos para o ar, segundo testemunhos, Saramago chegava a Acteal, na região rural dos Altos de Chiapas. Conheceu Gerónimo Vázquez, uma criança de quatro anos a quem os paramilitares amputaram quatro dedos durante o ataque. Conversou com sobreviventes da matança, visitou o campo de refugiados de Polhó e rondou o acampamento militar de Majomut nas proximidades da aldeia. “Se o ser humano não se comove onde está a dor, se não vai ao lugar onde emerge o protesto, então não está vivo, encontra-se morto”, disse na altura.

Visita de Saramago a Acteal, povoado onde grupos paramilitares massacraram 45 indígenas. Março de 1998. (La Jornada)

Visita de Saramago a Acteal, povoado onde grupos paramilitares massacraram 45 indígenas. Março de 1998. (La Jornada)

Os relatos sobre o massacre, contam, abalaram-no. Enquanto as palavras lhe disparavam à queima-roupa um cenário de horror, cobria a cara com as mãos para manter-se firme. No final, prometeu à população: “Venho para pôr as minhas palavras às vossas ordens.” “Se o escritor tem algum papel, é inquietar, e Chiapas é um bom motivo para nos inquietarmos”, acrescentaria mais tarde.

Poucas semanas depois, cumpriu a promessa. Ao regressar a Espanha, publicou em La Revista, do jornal espanhol El Mundo, o manifesto-testemunho “Todos somos Chiapas”. “Vi o horror”, assim começava o primeiro de muitos textos que publicou sobre o tema. “É difícil expressar o que se sente quando sabemos que estamos com os pés sobre o mesmo lugar onde há três meses assassinaram estas pessoas. Imaginava a cena… As pessoas a tentar escapar… os paramilitares a disparar à discrição… as mulheres e as crianças a gritar, fugindo entre os campos… o lamento dos feridos…”

Continuava: “Em Chiapas vive-se uma situação de guerra ou uma ocupação militar, que, no final, é quase o mesmo. Não é uma guerra no sentido comum, com uma frente e duas partes confrontadas. Eu apenas vi uma parte em confronto – o Exército e os paramilitares. A outra parte, as comunidades indígenas, não os estão a enfrentar, não têm meios. Estão rodeados, não têm comida nem água… Vivem em condições infra-humanas. São quase campos de concentração”.

A “força que se expressa com o olhar” da população de Acteal ante o terror assombraram Saramago. “Em Chiapas encontrei um mundo que não compreendo. O mundo onde o europeu não pode entrar facilmente. É como se me debruçasse sobre uma janela que dá a outro mundo e, apesar de o ter à minha frente, não o posso entender”.

“A palavra Chiapas não faltará nem um só dia da minha vida. Se temos consciência mas não a usamos para aproximar-nos do sofrimento, de que nos serve a consciência? Voltarei a Chiapas, voltarei.” Com estas palavras (sempre a palavra) tatuava-se a luta pela qual ainda hoje é recordado com carinho por um México que o celebra como seu.

Posfácio: “O Sangue em Chiapas”, José Saramago, Outros Cadernos, 19 de agosto de 2009

Saramago durante marcha zapatista no Zócalo da Cidade do México, em 2001 (La Jornada)

Saramago durante marcha zapatista no Zócalo da Cidade do México, em 2001 (La Jornada)

“Todo o sangue tem a sua história. Corre sem descanso no interior labiríntico do corpo e não perde o rumo nem o sentido, enrubesce de súbito o rosto e empalidece-o fugindo dele, irrompe bruscamente de um rasgão da pele, torna-se capa protetora de uma ferida, encharca campos de batalha e lugares de tortura, transforma-se em rio sobre o asfalto de uma estrada. O sangue nos guia, o sangue nos levanta, com o sangue dormimos e com o sangue despertamos, com o sangue nos perdemos e salvamos, com o sangue vivemos, com o sangue morremos. Torna-se leite e alimenta as crianças ao colo das mães, torna-se lágrima e chora sobre os assassinados, torna-se revolta e levanta um punho fechado e uma arma. O sangue serve-se dos olhos para ver, entender e julgar, serve-se das mãos para o trabalho e para o afago, serve-se dos pés para ir aonde o dever o mandou. O sangue é homem e é mulher, cobre-se de luto ou de festa, põe uma flor na cintura, e quando toma nomes que não são os seus é porque esses nomes pertencem a todos os que são do mesmo sangue. O sangue sabe muito, o sangue sabe o sangue que tem. Às vezes o sangue monta a cavalo e fuma cachimbo, às vezes olha com olhos secos porque a dor lhos secou, às vezes sorri com uma boca de longe e um sorriso de perto, às vezes esconde a cara mas deixa que a alma se mostre, às vezes implora a misericórdia de um muro mudo e cego, às vezes é um menino sangrando que vai levado em braços, às vezes desenha figuras vigilantes nas paredes das casas, às vezes é o olhar fixo dessas figuras, às vezes atam-no, às vezes desata-se, às vezes faz-se gigante para subir às muralhas, às vezes ferve, às vezes acalma-se, às vezes é como um incêndio que tudo abrasa, às vezes é uma luz quase suave, um suspiro, um sonho, um descansar a cabeça no ombro do sangue que está ao lado. Há sangues que até quando estão frios queimam. Esses sangues são eternos como a esperança.”

Saramago e as cinzas e sangue de Chiapascom o movimento zapatista (DR)

Saramago e as cinzas e sangue de Chiapascom o movimento zapatista (DR)